六世班禅额尔德尼·罗桑华丹益希是清代继五世达赖喇嘛之后,入京朝觐的第二位西藏最高宗教领袖。班禅于1779年(清乾隆四十四年)六月启程,历经一万两千多里的艰辛跋涉,于次年七月抵达承德,九月到达北京。六世班禅不远万里的入京朝觐,成为中央政府与地方交流中重要的历史事件,进一步推进了汉藏文化交流及民族融合。

一、清政府推崇藏传佛教的历史背景

17世纪,地处东北地区的满清政权为了加快推进统一全国的步伐,提出联合蒙古诸部,从西、北两面对明朝遗留的势力区域形成包围之势。藏传佛教是蒙古全民族信奉的宗教,在蒙古世俗贵族中有着强大的影响力,“蒙古所有领主对呼图克图宗教职衔十分尊敬,没有他的命令,在一切事务中不敢擅自行动”[1]。因此,清政府想要联合蒙古,除通婚交好、封赐高官外,还需要从宗教信仰入手。

早在努尔哈赤时期,统治者就认识到这点。到皇太极时期则是将利用藏传佛教团结蒙古各部的方针明确下来,成为后代清帝一直奉行的国策。随着藏传佛教逐渐成为蒙古各部主流的社会意识形态,以达赖喇嘛、班禅额尔德尼为代表的藏传佛教领袖也成为了蒙古各部的精神领袖。与藏传佛教领袖建立牢固、密切的关系,就可以进一步稳固与蒙古各部的联系。正如乾隆皇帝所言:“盖中外黄教,总司以此二人(达赖与班禅),各部蒙古,一心归之。兴黄教,即所以安众蒙古,所系非小,故不可不保护之。”[2]迎请藏传佛教领袖人物入京觐见正是这项国策的实施内容之一。

1639年(清崇德四年),皇太极曾致书延请达赖喇嘛至盛京弘法。1640年,皇太极派遣使臣前往西藏,希望与西藏政教首领建立联系,“延致高僧,宣扬佛教,利益众生”[3]。1642年,西藏使团抵达盛京,受到皇太极的隆重接待,“上亲率诸王贝勒大臣,出怀远门迎之,还至马馆前,上率众拜天,行三跪九叩礼毕,进马馆”[4]。

清朝入主中原后,先后于1644年(清顺治元年)、1648年(清顺治五年)邀请达赖喇嘛进京。1652年(清顺治九年),五世达赖喇嘛入京觐见顺治皇帝,清政府特地预先修建黄寺作为达赖喇嘛在京的驻锡之地。顺治帝先后三次在太和殿设宴款待达赖喇嘛,并令“诸王依次设宴,就彼馆舍款之”[5]。1653年(清顺治十年),清政府正式册封五世达赖,确立了其在藏传佛教界的领袖地位。

清政府对藏传佛教的推崇,一方面是绥抚蒙古的政治需要,另一方面也是中央政府治藏政策的核心举措,即利用藏传佛教加强和巩固中央政府在西藏地区的统治,实现对西藏地区的有效治理,维护西藏地方的社会稳定。正如乾隆皇帝所言:“卫藏安,而西北之边境安;黄教服,而准、蒙之番民皆服。”[6]

二、清政府在热河对班禅的热情款待

17至18世纪,葡萄牙、意大利、荷兰、英国等国的殖民主义分子纷纷进入藏区,进行渗透活动,尤其是英国的东印度公司派人抵达扎什伦布寺,以开辟平等贸易的名义,搜集西藏情报,为英国的入侵做准备。六世班禅作为当时西藏地方政权的实际领袖,出于为西藏局势发展的考虑,希望借为乾隆皇帝庆祝七十大寿进京朝觐之机,进一步加强西藏地方与中央的关系,寻求清朝中央政府的支持以抵制帝国主义的侵略,扩大班禅系统在西藏的政治、宗教影响力。于是经由三世章嘉国师从中牵线,他向乾隆皇帝表达了想进京朝觐的心愿。

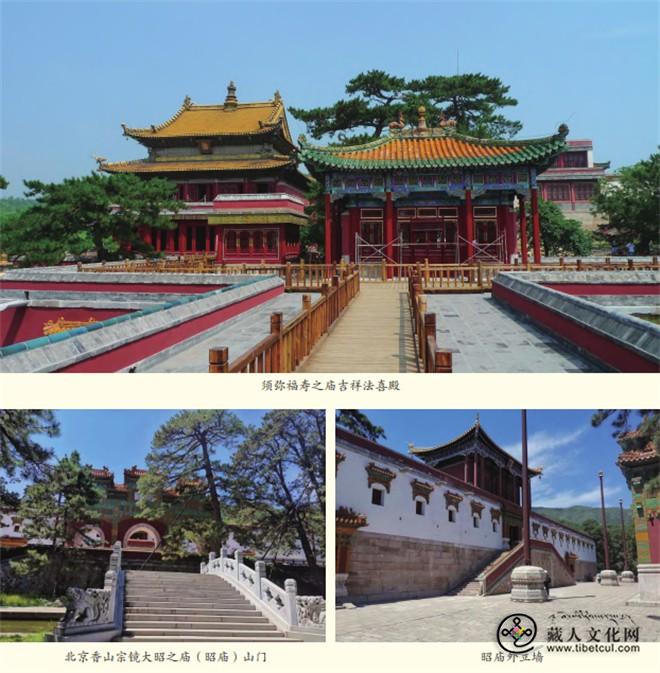

乾隆对此下诏表示赞赏:“班禅额尔德尼出于本愿,适于朕意相符,实属吉祥之事,已允所请。”[7]在诏令发布的第二天,下令内务府开始准备六世班禅进京所需用品,并谕令理藩院和驻藏大臣妥善安排班禅大师由西藏启程后沿途各项事宜。大到沿途官员的接待、护卫队伍安排,小至日常吃穿用度、骑用马匹,乾隆皇帝事事关心,细心部署。为迎接六世班禅的到来,清政府除在热河仿照扎什伦布寺兴建须弥福寿之庙、在北京修葺西黄寺供大师居住外,还在香山静宜园修建了宗镜大昭之庙。乾隆皇帝在昭庙落成后题写的《昭庙六韵》中讲到了缘由:“昭庙缘何建,神僧来自遐……且以示我中华之兴黄教也。”[8]昭庙的修建是为了接待六世班禅从远地的觐见,清政府希望通过接待作为格鲁派领袖的班禅大师,最终达到安抚蒙藏各部、强化清政府对西藏地方管理主权的目的。

1779年(清乾隆四十四年)6月17日,六世班禅率高僧、随从两千余人,从扎什伦布寺起驾东行,10月15日抵塔尔寺留住过冬。第二年3月10日,从塔尔寺启程前往热河(承德)。依照顺治朝派出和硕承泽亲王硕塞在代噶迎接五世达赖喇嘛的旧制,乾隆皇帝派出皇六子永瑢和三世章嘉国师在代噶迎接,为六世班禅举行了盛大欢迎宴会,颁给谕旨、赏赐物品。6月20日,六世班禅抵多伦诺尔,皇六子和三世章嘉提前赶到,率数千僧俗官员迎接。

7月22日,六世班禅历经一万两千多里的艰辛跋涉,抵达热河避暑山庄。乾隆皇帝派出大臣、僧人千余人前来迎接,班禅大师乘坐皇帝的御用轿子进入避暑山庄大门。乾隆从御座起身相迎,执大师手坐在同一宝座上。会见结束后,乾隆皇帝送班禅大师至避暑山庄北门。第二日,乾隆皇帝来到班禅大师驻锡的须弥福寿之庙登门会面,并用藏语向大师问好,互赠礼物后,“在吉祥法喜殿外殿的同一个宝座上就座,供施双方满脸高兴地相互交谈”[9],乾隆提出向大师学习佛法的请求,从而确立了六世班禅为乾隆皇帝上师的关系。参与会见的三世章嘉国师在两次会见结束后,曾对六世班禅说:“今日大皇帝龙颜喜悦,对大师非常崇信,老僧与皇上相处以来,从未看见皇上如此高兴过。这一切都是大皇帝与大师大展宏力使宗喀巴的教法蒸蒸日上的征兆!”[10]六世班禅受到了清政府的极高礼遇,举办宴会、会晤讲经、祈愿大会、诵经开光、受戒摩顶、欣赏戏舞等活动日日不断。8月13日寿诞之日,六世班禅身着新衣至避暑山庄献礼,为乾隆皇帝做长寿仪轨等法事,唪颂佛经,祝愿皇帝“万岁万万岁”。

三、清政府在北京对六世班禅的精心接待

乾隆皇帝与六世班禅在热河互动频繁,气氛愉悦,班禅大师被邀请为京城各处佛寺及宫殿加持。于是在乾隆皇帝的安排下,班禅等人在皇六子永瑢陪同下离开热河,先行前往北京。乾隆皇帝则在班禅之后赶往东陵、西陵谒陵祭祖。乾隆皇帝既要彰显对班禅大师的尊崇与重视,又要符合接待地方宗教领袖的规制和皇家礼仪,经过一番深思熟虑,对在京师首次正式会面的时间、形式和地点进行了精心安排。

(一)精心设计的回京时间

乾隆皇帝对于二人不同时间先后回京的操作是经过深思熟虑的。因为乾隆皇帝曾在口谕中强调,接待活动可以仿照顺治皇帝接待五世达赖喇嘛的入觐章程,但“盖恩意虽可从优,而礼制必当有节也”[11],就是说,可以优礼六世班禅一行人,但也要谨记中央政府与西藏地方的统辖关系。早在1779年(清乾隆四十四年)陕甘总督勒尔谨在东科尔寺接待六世班禅一行时,勒尔谨曾因向班禅行叩拜礼而受到乾隆皇帝申饬。为此乾隆下专旨:“以班禅额尔德尼过境时,不但督抚及道府大员不宜叩拜,即下至文武杂佐微员已不可跪迎……至明年班禅额尔德尼过境时,该省大小文武各员,只可排立迎侍。即微末员弁,亦不得令其望尘叩谒。”[12]因此,如果班禅大师在热河面圣后,和乾隆皇帝随行回京,沿途地方官员百姓的迎候礼仪就难以规范。皇帝若接受跪迎,意味着班禅大师也被跪迎了;可若排立迎侍班禅大师法驾,又是对皇帝圣驾的不敬,这样的礼仪安排很难周到恰当。因此二人不能同行,班禅大师被安排先行回京,去往各处参观,皇帝本人在忙完祭陵之事才随后驾临。

(二)精心设计的接待形式

在接待六世班禅的形式与礼制的问题上,乾隆皇帝颇费苦心。若他此时回京陪同地方宗教领袖参观那些大臣都不能进入的皇家园林,不合乎皇家礼仪规范;可从另一个角度来看,皇帝作为大师的受法弟子和主人,不陪同大师参观,从尊师重教的儒家礼数上又说不过去。因此,乾隆皇帝在此时间段特意安排了东陵、西陵的祭祖活动,派出皇六子永瑢和三世章嘉接待陪同,既表现出对班禅大师的高度重视,又避开了参观过程中产生的礼制冲突。

六世班禅到北京后,在皇六子和三世章嘉等人的陪同下,被安排参观北京各处宫殿、皇家园林及佛教寺庙。在圆明园参观时,章嘉国师对班禅大师说的话,表达了乾隆皇帝这样安排的原因。他说:“圣上因前世所发殊胜心愿,为表示对佛教领袖尤其是对你的崇信,才请你到此为园林内外祝福加持,此园是不许其他大臣进入的御花园。由此观之,福田施主前世结有深缘,今日才得以实现,实在奇异。”[13]因为乾隆皇帝对藏传佛教的崇信和对班禅大师的敬仰,在他的亲自安排下,六世班禅参观了大臣都不能进入的皇家区域,显示出皇帝对于六世班禅重视程度,进一步密切了清政府与格鲁派上层的关系。

(三)精心设计的见面地点

乾隆皇帝在东陵祭祖完毕,在赶往西陵途中,来到北京城外的南苑(顺治与五世达赖喇嘛第一次会面之地),先是与班禅大师进行了一场非正式会面,之后又匆匆去往西陵祭祖。在北京正式见面地点的安排上,乾隆皇帝也是反复思量:如果先到京的班禅大师出来迎接皇帝回京,似有些反客为主的嫌疑;如果大师在住所等待皇帝前来会见,似乎又有伤皇家尊严。最终决定效仿顺治皇帝与五世达赖喇嘛在南苑猎场的“不期而遇”,乾隆皇帝安排在香山昭庙与六世班禅“邂逅”。

乾隆皇帝在前往香山之前,通过军机大臣告知负责六世班禅接待活动的皇六子永瑢:“兹定于本月十九日皇父暂不去潭柘寺,由皇幸庄直抵香山。钦命十八日始在昭庙诵经,十九日班禅额尔德尼于昭庙迎驾,开光讽经,逾三日事毕,二十一日班禅额尔德尼返回黄寺”[14]。乾隆皇帝之所以将正式见面地点选择在昭庙,一方面让六世班禅在朝堂之外的宗教场所面圣,可以减少诸多叩拜礼仪,表达对班禅大师的优礼;另一方面,六世班禅在昭庙主持盛大的开光讽经仪式,是与清朝中央政府的积极互动,具有深远的宗教意义和政治意义。

选址昭庙,也有如下原因:第一,昭庙位置原为静宜园的鹿苑。相传释迦牟尼成佛后,曾在印度鹿野苑法轮初转、讲经说法。乾隆皇帝将昭庙选址于此,表达了清王朝对藏传佛教的礼敬。第二,昭庙建筑风格是仿照班禅大师居住的后藏扎什伦布寺修建,主殿供奉的一尊释迦牟尼旃檀像则模仿了前藏拉萨大昭寺的旃檀佛像。乾隆皇帝将前藏、后藏的宗教建筑元素结合在一起的昭庙修建在皇家园林内,隐含着西藏是在清中央政府统治之下的深意。西藏宗教领袖六世班禅在昭庙主持开光仪式,一方面向外界展示了藏传佛教对清王朝的臣服,另一方面也表现了大清王朝的皇权受到佛法护佑,威服四海。

于是,按照计划,1780年(清乾隆四十五年)9月17日,六世班禅在皇六子、章嘉国师、内务大臣等的陪同下,莅临香山昭庙。18日,班禅大师在释迦牟尼像前登上狮子宝座,与章嘉国师、敏珠尔诺门罕等大喇嘛及各寺僧侣二百余人一起,为昭庙开光仪式做准备。19日,开光仪式开始后不久,乾隆皇帝从西陵回京幸临昭庙,在释迦牟尼旃檀像前与班禅大师相遇并互献哈达和手杖、佛像、香炉、袈裟等礼品,双方畅谈良久。《六世班禅洛桑巴丹益希传》中记载了这场会见:“当时文殊大皇帝从西边的西陵来,供施双方在模拟旃檀释迦牟尼像的佛像前相聚并互献哈达……相谈甚欢。当时发生天降花雨的奇观”[15]。

昭庙相见之后,六世班禅在京师与乾隆皇帝还曾多次会面,并出席了大量宗教活动,为信徒传法。乾隆特在历代皇帝举行登基大典的保和殿为大师和三世章嘉国师赐宴,这是“对两位上师开此不可思议之殊例”[16]。乾隆还请六世班禅至雍和宫,为其讲经说法。10月29日,班禅大师不幸感染了天花,乾隆皇帝亲临探视,并遣御医诊治。11月2日,六世班禅在北京西黄寺不幸圆寂,终年四十三岁。

在乾隆皇帝的安排下,1781年(清乾隆四十六年)2月12日,六世班禅的舍利金龛由理藩院尚书博清格护送、各大寺堪布扶灵回藏,乾隆皇帝“亲诣西黄寺拈香送之”[17],并安排了沿途官员送班禅灵柩回藏,如入京时规格一样,保证六世班禅额尔德尼灵柩回藏行程。第二年,乾隆皇帝在其生前居住的西黄寺内修建清净化城塔,用以安放六世班禅的衣冠。

四、结语

六世班禅入京朝觐受到清政府的高度重视,安排了隆重的接待活动。乾隆皇帝从前期准备、路途安排、会面接待等都参照顺治皇帝接待五世达赖的例制,展现出清朝中央政府治藏政策的连贯性以及对班禅大师的尊重礼敬,因为清朝统治者清楚地认识到,礼敬达赖、班禅,便能起到礼敬整个藏传佛教的效果,不仅能凝聚信仰藏传佛教的西藏、蒙古地方的人心,更能够促进和加强中央政权与西藏地方及蒙古诸部的联系,达到维护国家统一、将各民族融入清王朝统治之下的目的。

据《热河志》记载,对于六世班禅的到来,“各蒙古王公台吉及喀尔喀、卫拉特等一闻其来,无不欢欣舞蹈,欲执役供奉”[18]。为此,乾隆皇帝不惜人力、物力,部署接待活动处处细致周到,以高规格的礼仪迎接六世班禅。在接待活动中,一方面彰显出大清王朝对于藏传佛教的尊崇、对宗教领袖的优容,深化了大清皇室与六世班禅的个人情感;另一方面,强调了佛教对文殊大皇帝的护佑与加持,以及地方宗教领袖对中央政权的臣服,巩固了清政府对蒙藏地区的统治,对培养蒙藏民众的“内倾之意”产生了积极影响。

六世班禅爱国爱教的表现,得到了清中央政府的极大肯定。他为了国家统一、民族团结,置个人安危于不顾,不远万里朝觐之行,是藏传佛教领袖倾心内向的表现,稳固了西藏地方与中央政府的关系,提升了班禅系统在西藏的宗教地位,有利于西藏地方的稳定与治理。班禅大师的入京,提醒了清政府看清帝国主义的侵略野心,以实际行动向英国东印度公司宣告了西藏是中国有机整体的一部分,在维护祖国统一进程中发挥了积极的作用。他带来的藏传佛教文化,也因统治阶层和普通民众对大师的个人崇敬而得以与中原文化进一步融合,为统一的、多民族国家发展创造了良好的宗教文化底蕴,为藏传佛教中国化添上了浓墨重彩的一笔。(作者简介:李宏坤,中国国家博物馆研究院研究馆员)

注释:

[1][2]张羽新著:《清政府与喇嘛教——附清代喇嘛教碑刻录》,西藏人民出版社,1988年版,第85页,第340页。

[3][4]《清实录》卷五十一,第二册,中华书局,1985年版,第673页,第858页。

[5]《清实录》卷二,第三册,中华书局,1985年版,第564页。

[6]〔清〕魏源著:《圣武记》,中华书局,1984年版,第219页。

[7]中国藏学研究中心、中国第一历史档案馆、中国第二历史档案馆、西藏自治区档案馆、四川省档案馆:《元以来西藏地方与中央政府关系档案史料汇编(2)》,中国藏学出版社,1994年版,第583页。

[8]陈庆英、王文静:《北京香山昭庙乾隆御制诗碑记略》,载《青海民族学院学报》(社会科学版),1988年第2期,第45页。

[9][15]嘉木央·久麦旺波著,许得存、卓永强译,祁顺来、李钟霖校:《六世班禅洛桑巴丹益希传》,西藏人民出版社,1990年版,第218页,第161页。

[10][13][16]土观·洛桑却吉尼玛著,陈庆英、马连龙译:《章嘉国师若必多吉传》,中国藏学出版社,2007年版,第277页,第279页,第279页。

[11][12][14]中国第一历史档案馆中国藏学研究中心:《六世班禅朝觐档案选编》,中国藏学出版社,1996年版,第237页,第109页,第277页。

[17]张其勤:《清代藏事辑要》,西藏人民出版社,1985年版,第203页。

[18]杜江:《六世班禅朝觐乾隆事略》,载《西藏研究》,1984年第1期,第66页。

原刊于《法音》 2024年第1期(责编:李民玉)