摘要:文章运用历史文献、田野考察等方法,在梳理和分析西藏古代弈棋文化起源文献、考古发现的基础上,辨析西藏古代弈棋历史起源的观点之争,认为西藏本土起源说和中原起源说更符合历史事实。西藏古代弈棋作为中华传统文化的实践形式之一,在长期的发展演变中展现了鲜明的民族特色、独特的棋路风格和深厚的文化内涵,形成了在交战空间随意性、棋子数量标志性、博弈需求多样性、多元生态文化性的文化特征,具有丰富古代社会文化生活、提升古代人民文化素养、彰显民族传统文化魅力、凝聚中华民族文化精神等文化价值。通过对其脉络踪迹与文化价值的探索,有助于我们更全面地认识西藏古代弈棋的文化特质,为进一步传承和推广这一优秀文化遗产夯实基础。

关键词:古代体育;西藏弈棋;历史考释;文化价值

弈棋活动是在各民族相互交流、碰撞中逐渐形成的,体现出博大精深、奥妙无穷的文化魅力,是中华民族优秀传统文化遗产[1]。在古代许多棋类游戏似棋非棋,似博非博,混杂难分,此时“博”与“弈”虽同是棋类游戏,在源流上相通,又在一定程度上存在不同。依照《扬子法言》所言“棋,博棋”,我们可知,古时将“博”的子和“弈”的子都称作“棋”,博与弈遂在“棋”的名下得到了统一,有了“博棋”和“弈棋”的称谓。班固在《弈旨》中更为透彻地阐明了博和弈的区别,“博棋,可侥幸得中。弈则不然,高下相推,人有等级。”即“博”的胜负是靠运气,而“弈”之胜负是靠谋略,随后蕴含智慧的“弈”文化在传统哲学的滋养中形成了我国多元的棋类文化体系。西藏不少藏汉文史籍、建筑及建筑遗址的壁画、岩画等记载了种类丰富的弈棋文化,主要分为“藏式围棋”(多目棋,藏语称密芒)和“久棋”(如夹棋、方棋、国王和大臣棋等)。西藏古代创造的对弈器具(棋子、棋盘、棋谱)、礼仪、规则、思想构成了民族特色鲜明、棋路风格迥异、文化内涵深厚的藏棋文化,是西藏优秀传统文化实践的一种表现形式,具有较高的研究价值。回顾既往,关于西藏古代弈棋的相关研究主要集中于历史起源、行棋规则、对弈模型源流及变化历程等方面,对历史文化价值与特质方面进行的研究相对较少,现有研究成果对进一步深入研究西藏古代弈棋文化奠定了基础。本文在追溯西藏古代弈棋历史文化的基础上,尝试根据其行棋特点、内在规律对其归类,深入探讨其文化特征,揭示其内在文化价值,以期引发对西藏古代弈棋文化发展演变的深层次思考,为当代西藏弈棋文化的传承、保护与发展提供参考。

一、西藏古代弈棋文化的历史考释

西藏古代弈棋是在民族传统文化不断的演变和发展中形成的棋类文化体系,是兼容逻辑思维和形象思维为一体的文化形态,关于其起源在汉藏史料中没有准确记载,众说纷纭。自程晓流[2]首次探索西藏弈棋的起源以来,仅有闫振中[3](P78-85)、更堆[4]、扎拉·达瓦桑布[5]等涉及相关问题研究。关于西藏弈棋文化的起源,有中原传入、印度传入和本土起源三种假说。“中原传入假说”基于中原围棋盘在唐朝盛行19道线格4座子,而西藏式围棋盘至今为17道12座子,根据围棋的线格、座子数量变化趋势,认为弈棋文化传入西藏的时间可能不会晚于两汉。“西藏本土起源说”则根据汉藏文献相关记载佐证和考古出土的古代棋盘遗存,认为其源于苯教的占卜,并结合行棋规则的藏文发音线索,提出西藏弈棋的本土起源假说。随着学界关于西藏弈棋的研究走向深入,认为西藏弈棋文化不可能起源于印度,从而否定了由印度传入假说,并在已有研究中形成共识。本文基于中原起源说和西藏本土起源说,通过对考古发现的古代弈棋遗物、格萨尔王传说中古代弈棋描述以及藏语词汇体系与弈棋文化的关系,系统梳理西藏古代弈棋文化的历史起源,以期厘清其源流与演化脉络。

(一)西藏考古发现的古代弈棋

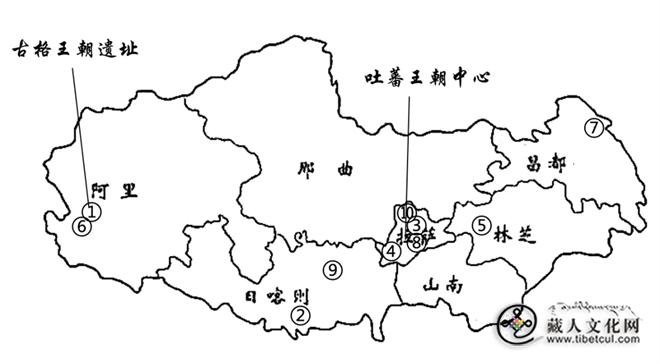

《旧唐书·吐蕃传》云:“围棋陆博。吹蠢鸣鼓为戏”[6](P163),记载了当时吐蕃地区就有下棋的风俗。《新唐书·吐蕃传》云:“其戏,棊、六博”[7](P210),说明古代弈棋曾在吐蕃时期就已经十分流行,文献记载及出土的石质古棋盘地理分布佐证了这一点。20世纪末至21世纪初,考古工作者在西藏阿里、日喀则、拉萨、山南等地的遗址、墓葬考古发掘中发现与古代弈棋相关的石刻棋盘、棋子,其出土地如图1所示。①1995年在阿里古格王朝东嘎皮央的废墟中发现极类似现今围棋的石制棋盘;②1996年在聂拉木墓葬中出土石棋盘和棋子,专家鉴定墓葬内的棋子属新石器时代;③2000年在墨竹工卡发现2块石制棋盘(1块现存西藏博物馆,另外1块存于墨竹工卡县唐加乡小学);④2002年在拉萨曲水发现1块石制棋盘;⑤林芝朗县泽江乡发现1块不太规则的方形石制棋盘,当地群众称“康珠密芒”,即“神女围棋盘”;⑥阿里札达托林寺僧舍旧址发现类似围棋盘的古代石刻棋盘,此石刻棋盘的16星位座子完全不同于现今在西藏各地发现的石刻棋盘,根据围棋的线格、座子数量由多变少的趋势,猜测该棋盘诞生年代或许更为古老;⑦昌都与青海的交界,相传是格萨王后下棋的地方。该棋盘在阿沛·阿旺晋美给侄子霍康·强巴丹达的信件中可以佐证其存在,信中提到“德格远郊牧区和类乌齐牧区地界处(今昌都与青海交界处)有一巨大石块,该石块上刻有专门为格萨尔王与王妃珠牡游玩时下棋的棋盘,相传该棋盘就是两个牧区的地界”;⑧2018年拉萨娘热路生态园发现一块古代石刻棋盘,据收藏者讲:“这块棋盘出土于拉萨娘热乡帕邦喀附近,帕邦喀是松赞干布修行地,极有可能是松赞干布在修行时带到此地的”;⑨日喀则南木林发现1块石刻棋盘;⑩2020年当雄吐蕃墓出土的90多颗石质黑白棋子,从封土墓葬的形制、出土的遗物显示属唐(吐蕃)时期文化遗存。考古工作者在阿里、日喀则、拉萨、林芝等地的遗址、墓葬考古发掘中频繁发现古代棋盘遗存绝不是偶然,通过图1发现石制棋盘地理分布可以看到,发现地在吐蕃王朝中心居多,其次是古格王朝中心阿里附近,还有的发现地与格萨尔王或者王后相关传说有关,说明吐蕃早期乃至更早的象雄部落联盟时代弈棋就已经存在。

图1:西藏古代石质棋盘地理分布图[8]

图1:西藏古代石质棋盘地理分布图[8]

(二)格萨尔王传说中的古代弈棋

西藏英雄史诗《格萨尔》中《格萨尔·贵得分章本》《格萨尔·霍岭大战》就有格萨尔王与梅乳孜、香恩弈棋的故事。据《格萨尔·霍岭大战》描述,“珠牧的寄魂鸟三仙鹤,一连飞了四天四夜,到了第五天吃早饭的时候,飞到了魔国九尖铁围城的上空。这时,格萨尔王与香恩正在王宫顶上下棋,三只仙鹤在空中列成队形盘旋飞翔。鸟儿的影子掠过他二人的头顶时,一团鸟粪直落在棋盘上,冒起一股热气。三只仙鹤随后落在城堡的女墙上,用凄凉而悠长的声音‘咕——咕——’地叫个不停”[9](P285)。《格萨尔·贵得分章本》中也提到“格萨尔在霍尔期间,曾化做铁匠为辛巴梅乳孜造过箭,而后到他家领赏并与梅乳孜下象棋,第一局梅乳孜赢。之后他又与格萨尔打赌,假定你做岭王,我做霍尔王,咱们两国开战看谁胜谁败。于是摆棋再下,格萨尔连胜三局”[9](P288)。格萨尔王传说分为文字记载和口头传说两种类型,两者是相互联系、相互依存的。民间传颂有关弈棋的故事中描绘道:“格萨尔要去征服魔国时,王妃梅萨本吉给他吃了迷魂药(健忘食),使他失去知觉,九年后不得不返回岭国。期间王后珠牡寂寞不堪,于是用手指画下了这个棋盘,与佣人一起下棋,聊以度日”。不管是口头传颂还是文字记载,每部史诗产生过程,都是当时现实生活的真实写照。格萨尔王传说又与古藏文写卷 P.T.1287、《敦煌本吐蕃历史文书》中记载的“大相琼波是位下棋的高手”[5]相互印证。因此,根据敦煌古藏文文献、古藏文写卷的记述及格萨尔王下棋的传说与遗存,为西藏古代弈棋文化的脉络踪迹提供了翔实的史料,勾画出了西藏古代弈棋存世时间的大致年代轮廓。

(三)西藏古代弈棋中的语音学线索

从语音学的角度认为,藏语中对于外来语的发音多沿用外来音,绝大多数都沿用原来的发音,而藏文发音“密芒”与汉文发音没有任何关系,因此从语音学线索上西藏古代弈棋可能起源于本土[10]。密芒行棋规则类似于现今围棋,藏语发音“མྱིག་མངས”(密芒),表示的是在棋盘上布棋子,置放棋子这一动作的词,与“འགྲིག”同意。“མིག”即是格子或者眼睛之意,“མངས”即是对多个格子的称谓。人们常说的“འཇིག”一词,对弈双方向着对方进攻及反攻,当一方失败,就有了“འཇིག”(反攻、消灭之意)。而在现代书面语中大多写作“འཇུག”,据许多学者称,这两种写法与“འགྱིག”一词是可以通用的。“འགྱིག”(久)从藏语含义而言,学者当增扎西在《“འགྱིག”字的意义及其特点浅谈》一文中写道:“‘འགྱིག’即‘འགྲིག’,这是史书所明确了的[11]。在多麦方言中,‘མི’读做‘མྱི’,‘གྲི’读做‘གྱི’,这些均与敦煌文献中的古词读音是一样的道理。在安多地区就存在类似的棋艺游戏形式,称作“འཇུག”,表示“走动”“挪动”的“འགྲོ”或“སོང་”。从时态上讲是“现在时”动词,而“གཞུག”及“བཅུག”分别表示“未来时”及“过去时”动词,“ཆུགས”一词则表示“命令式”动词。进行游戏时,棋子被接连置入棋盘,而表示这种动作的词就是“འཇུག”或“འགྲོ”,之所以使用这样的词,可能是因为将棋子在棋盘上按一定的方位布局,对弈双方在一定规则下互相进行围攻[11](P78-84)。这样较为普及的棋艺游戏在安多、卫藏、康巴各地各有不同的称谓,已经深入到当地居民的日常生活,证明在藏文字出现之前棋弈就早已存在。

二、西藏古代弈棋的种类

西藏古代弈棋,早期藏语统称为“མྱིག་མངས”(读作:眸芒斯),汉语又称“多眼棋、多目棋”,是长期流行于青藏高原的棋类游戏。据不完全统计在西藏流传的古老棋弈达八十余种,由于各种历史原因,上述弈棋技艺多已失传,善弈者很少,现存的棋艺仅存三十余种。根据行棋特点、内在规律、棋盘规格的不同,西藏古代弈棋可归为:“密芒”(多目棋,汉语称“藏式围棋”)和“久棋”(如夹棋、方棋、国王和大臣棋等)两大类。

(一)密芒(མྱིག་མངས)

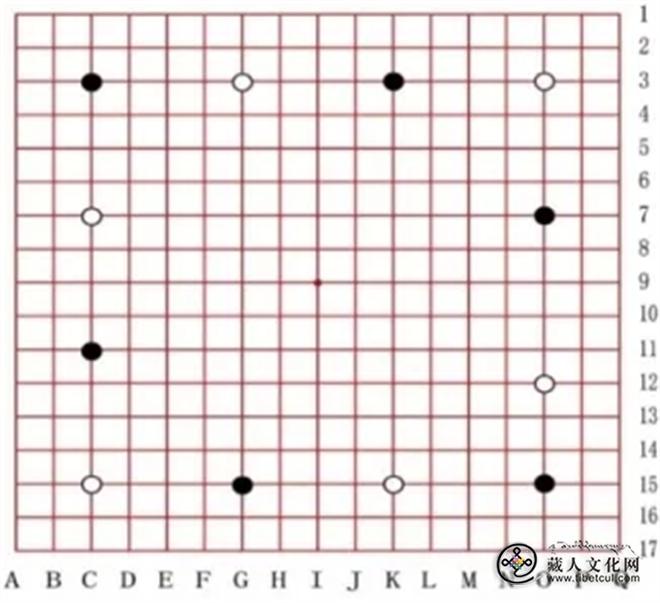

“密芒”(མྱིག་མངས),又称藏式围棋,主要流传于西藏,起源尚无科学的定论。但有关史书记载和出土的文物可证明,在吐蕃松赞干布时期之前就已经存在。根据史书记载和出土的纵横十七道线格的石刻棋盘证明,“密芒”与唐以前的围棋极为相似,被认为是中国围棋的古老形态,如图2所示。“密芒”与围棋一样以“占领”“围堵”为战略思想,以活棋为前提,围取实地分胜负,但棋具、规则与现代围棋又略有不同,如17线格的棋盘共有289个交叉点,先行者至少会赢半个棋子;四个角的星位,称“则希”;棋盘星位交叉摆放黑白各6枚共12枚座子,称“宝”;棋盘中央的天元,称“贡”;每个棋眼,称“具”;若对阵双方实力不均,双方对局前采用“贴目”的方式协商解决,称“甲恰”;双方猜子,执白先行;没有让子,采用“贴目”的方式协商解决;破眼需先打劫,提子不能立即点杀;占据四角奖励20目,占据中腹天元奖励5目;假眼活棋;形成吉祥八宝图形的任意一方奖励5目等[12]。从这些基本特点看,12座子、类劫应提、打劫放生、吉祥奖励等规则带有鲜明的民族文化和地域特色,并于2018年被列入自治区级非物质文化遗产名录。

图2:密芒棋盘及座子布局

图2:密芒棋盘及座子布局

(二)久(འགྲིག)

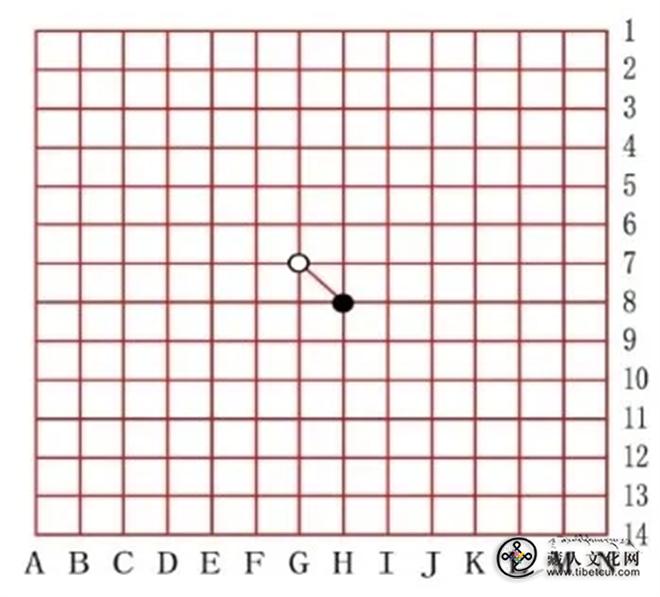

“久”(འགྲིག)根植于民间,流传于民间,在藏语中有拼图的意思。课题组结合实地调研,整理出来“久”及衍生棋种有二十余种,其阵法简单实用,在行棋中融入了藏族日常生活中的文化元素,创造出具有藏族文化特色的阵型,如久棋中的“褡裢”阵形与藏民族马背置物用的背囊同音同形,折射出西藏民俗文化内涵和游牧民族文化特征。“久”棋的衍生棋种种类众多,标准棋盘为十四路(如图3所示),主要流传于西藏、四川、青海等地藏族地区,在青海、甘肃、宁夏等地的汉族和回族又称为“下方”,藏语又称“尼格甲克”。不同的区域的规则和下法各有差异,规则完善的“十四路久棋”与“十四路夹棋”最具代表性,如“十四路久棋”的盘末“飞子”阶段可进行跳吃,解决了对弈先后手问题,既体现出围棋思维,又展现出跳棋的特点,表达出生活在青藏高原的藏族人民“扶持弱者”的悲悯情怀。在此基础上,对弈者在同一棋理和相似规则的变化中,根据自身需求灵活调整线格和棋子的数量,从而衍生出众多灵活多变的棋种,如国王与大臣棋、牛角棋、臣民斗四王、塔棋等,它们在规则上都有“跳吃”“方吃”“枪吃”“夹吃”等共同点。久棋作为一种西藏传统文化的实践形式,在2015年被列入自治区级非物质文化遗产名录。

图3:久棋棋盘及棋子布局

图3:久棋棋盘及棋子布局

三、西藏古代弈棋的文化特征

(一)交战空间的灵活性

弈棋是西藏传统文化 的重要组成。当人们闲暇时席地而坐,画出横竖相间的格子,捡来俯拾即是的石子,便可对弈一番,没有固定划分的特殊子力布设和活动的区域与界限,棋盘中的所有纵横交叉点,即全部空间范围,提供对弈双方作为交战的战场,彰显了对弈时交战空间的全域性[13]。在西藏常见农牧民、城市居民在室内帐外、田间地头、广场街道等地三五成群埋头酣战,所用棋盘可随手画在地面上,也有石板式、木质、皮质等。古时高规格的棋盘主要是皮质棋盘与石刻棋盘,后期发展成木质棋盘。棋盘按规则和纵横线数不同可分为天元、座子、边、角或角、边及中腹。棋子多为扁圆形,由于青藏高原早期交通不便、物资匮乏,棋子主要由石子磨制而成的,较为珍贵的棋子材料有玛瑙、贝壳等,发展至今大多采用现代围棋的棋子。而在民间对弈双方的棋子更为随意,通常就地取材,利用随处可见的石子、树枝、豌豆、胡豆充作棋子,在牧区弈者还会将羊粪和野兔粪蛋作为棋子。尽管棋子材料各异,但藏族先民对于白石文化的推崇使得白子先行的规定得以保留至今。

(二)棋子数量的标志性

西藏古代弈棋活动通过棋盘上子力数量由多变少,反映双方交战进程中兵力折损的程度。棋盘上棋子数量变化由少变多,反映的是博弈双方势力范围划分的程度,即从抽象到具象、从大体到具体、从模糊到精确的演进过程,这是对弈中虚实关系交织与变易的根本和实质所在[14](P109-110、210)。西藏古代棋弈种类多形,行棋方法多样,规则灵活多变,棋盘与棋子并非一成不变,不同形制的棋盘和棋子划分不同性能、等级、技法、阵形和规则,对弈时可根据对弈双方的需求调整棋盘大小与棋子多寡,以调整对弈难度。从表现形式看,一是战术性强战略性弱。如“密芒”与围棋比较而言,战略性思维是围棋最为显著的特征,“密芒”由于十七路棋盘和座子的规定,空间相对狭小,且座子对于布局形成了干扰,限制了对弈双方的灵活性和战略性思维空间上的发挥,造成“密芒”难以像围棋那样实现技术层面的突破,凸显“密芒”的保守与传统、古老与原始。二是棋具的人性化和灵活化。同一棋种或棋盘,形成不同行棋规则的多种下法,可根据对弈者的需求灵活调整棋子的数量,如“杰布杰增”与“可猛嘎热热”虽规则不同,但棋盘可共用[13],可容纳二人、四人甚至更多人数的对弈,随着人数的增加,棋盘随之变化,难度也相应加大。

(三)博弈需求的多样性

人类发明棋类游戏,本身是通过思维博弈带来获取精神愉悦。由于人们感受思维竞争的角度不同,获得精神愉悦的方式不同,就导致了各种棋类游戏的特点不同。西藏古代弈棋从起源、流变、内涵、形制、着法、规则以及流行范围、对象上,反映了人们多样的精神需求。从博弈特征的角度看,“密芒”与“久棋”“方棋”都具有复杂智力游戏的共同特点:其一,都是棋盘游戏,主要是在封闭式平面棋盘空间内博弈。“密芒”是在17×17道纵横线的交叉点上行棋,“久棋”是在14×14道纵横线的交叉点上行棋,而“方棋”是在5×5或7×7道纵横线的交叉点内行棋,是地图式的战场展现。其二,都是智力博弈,主要是依靠大脑神经系统的智力对抗。通过棋子运动即“手谈”表达意志,而不依靠语言和肢体语言来表达,属于“静文化”“脑体操”[15]。其三,都是透明战场。所有的棋子布势、棋局进程、棋道展示都是公开的,属于“完全信息博弈”,而不是桥牌、麻将等“非完全信息博弈”。从博弈角度看,他们的行棋特点不同,在行棋路线上自由路径,即从谋局、布局、中局、战局到收局的感受,获取直接、现实、具象、物化、精准的盘中搏杀的全过程乐趣,满足不同的精神需求。这种在精神需求上的特殊功能,使它成为西藏民族优秀传统文化中最富魅力的形态和载体之一。

(四)文化价值的外显性

藏族同胞世居青藏高原,在历史发展的长河中创造出了诸多经典的民族文化,如赛马、赛牦牛、射箭、摔跤、藏棋、掷古朵等众多项目[16]。西藏古代弈棋作为西藏传统文化的实践形式之一,在长期的历史演绎中始终与本民族的文化、习俗、信仰紧密联系,继承了西藏各民族同胞的古朴风情,成为弘扬民族精神的主要途径和表现形式。以不同棋艺的形态、规则、着法将日常生活的情趣展现在了小小棋盘之上,它不仅有划分棋子不同的性能和等级“久”“杰布杰曾”,也有反映军事推演或者部落战争的阵法和技法的“密芒”,还有不以占据地盘、吃掉对方为目的,在盘中形成某种特殊的吉祥阵形,而使对方臣服的独特规则,这些无不显示出藏族传统文化和游牧民族文化特征。如“密芒”中通过双方的配合做活“歌功颂德子”后,在棋盘上形成的西藏吉祥结、金轮、金鱼、莲花、宝瓶、宝伞、胜利幢、白海螺等吉祥八宝图案的弈法,贯穿了道法自然、天人合一的哲理思想。在“密芒”“久”“哲”等诸多棋种的“执白先行”,这不是一个简单的开局次序先后的问题,是不同民族对时日更替的时间理解不同,从而导致黑白二子先行顺序不同,也是西藏白石文化崇拜的历史沉积。这些棋种、技法、阵法从不同角度反映藏族先民生产生活工具、生存技巧、宗教信仰、审美价值等,延展了西藏民族传统文化的多元化功能及外在影响力,这种“延展”正是民族发展演变的精神命脉。

四、西藏古代弈棋的文化价值

(一)丰富人民社会文化生活,提高生活质量

千百年来,西藏古代弈棋活动以其丰厚的文化底蕴和重要的文化价值在人们的精神文化生活中占据重要地位。弈棋活动不同于其他社会活动,它蕴含丰富的竞技性、观赏性以及游戏娱乐性,其娱乐功能是丰富西藏古代人民社会文化生活的重要体现之一。在传统文化背景下,修养身心、正心诚意是人们追求精神生活的价值和目标,而西藏古代弈棋闲情逸致的娱乐功能和教化心性的育人价值,成为藏族同胞修养身心的重要工具。因此,西藏古代弈棋被上层社会所接受和喜爱,成为养性闲情的重要工具。根据《三国志》裴松之注引《魏略》,曹丕《与吴质书》描述道:“每念昔日南皮之游,诚不可忘。既妙思六经,逍遥百氏;弹棋既设,终以博弈:高谈娱心,哀筝顺耳。驰骋北场,旅食南馆;浮甘瓜于清泉,沈朱李于寒水。白日既匿,继以朗月,同乘并载,以游后园。舆轮徐动,参从无声,清风夜起,悲笳微吟,乐往哀来,凄然伤怀”[17](P313)。从这部最早的古代棋艺雅集中可以看出古代弈棋活动具有修养心性、闲情逸致的功用,对满足人们精神需求也有着不可替代的作用。因此,西藏古代弈棋活动棋法棋理、内在逻辑深邃,常被藏族人民称作“头脑体操”,往往将其与哲学、军事、文学、美学、天文、地理等联系在一起,既能锻炼人们准确灵活的思路,又能通过“舌战”[18]提高自身知识储备。此外,还有“五得”之说,即“得好友、得人和、得教训、得心悟、得天寿”[19]。换言之,西藏古代弈棋活动教化与人为善、体悟人生道理,这一过程中人们的精神生活质量得以满足和提升。与此同时,这一活动所体现的敬畏自然、万物有灵等思想逐渐演变成为一种自然的文化审美,与西藏传统文化中追求和谐、天人合一的特质相契合,最终演进成为西藏古代社会文化系统中独特的文化形态,促进了西藏传统文化多态性的形成和发展。

(二)提升古代人民文化素养,推动社会发展

西藏古代的弈棋文化,对于提升当地民众的文化素养与增强心智具有显著作用。人们对古代弈棋文化的认知和学习,能够提升他们的智商和情商[19]。智商主要包括记忆力、观察力、理解力、形象思维、逻辑思维以及图形思维的能力。情商主要指人们在情感、精神、意志、心理上的适应能力。以弈棋作为内核的西藏古代弈棋文化,能够让人们通过对弈的方式,进行智力的训练、思维的训练,在思维竞技的过程中提升自我的判断力、决策力、计算力、理解力等。与此同时,跌宕起伏的棋局,瞬息万变的棋势,也可以锻炼人们的注意力、意志力以及控制力。西藏古代弈棋活动作为一种社会文化产物,是适应当时社会生产生活需要而逐渐形成的,它在丰富西藏民俗文化内容的同时,其所蕴含的文化特质也促进了当时社会文化的整合。正如《棋经十三篇》所云:“胜不言,败不语,振谦让之风者,君子也,起忿怒之色者,小人也。”深邃高雅的棋艺,可以涵养人的德行,提高个人的修养,推动社会综合素质的提升。在中国传统文化中,棋具虽小,博大精深,弈棋的道德教化作用是通过启迪人的智慧心性、培养人的道德情操和文化素养来完成的,早已融入中华民族的文化血脉之中[20]。

(三)彰显民族传统文化魅力,促进文化交流

西藏古代弈棋作为文化传播与融合的载体,是民族精神形成与传承的重要文化符号。从历史溯源层面看,藏族作为中华民族谱系的重要分支,在发展历程上呈现出丰富多样的民族文化特征,是中华文化背景的映像[21]。从文化表现形态看,西藏古代弈棋的表现形式与表现内容具有相对稳定性、鲜明民族性、时代继承性,它已经渗透到人民群众的日常生活中,衍生出了独具民族特色的棋类文化形式。从文化价值内涵看,随着自然环境与社会环境、生产劳动与生活方式、文化积累与传播范围的变迁,藏棋在发展演变中从娱乐游戏逐渐转变成具有独立特征的传统体育项目,其时代性文化内涵与延伸性的表现形态得以丰富与扩张,彰显出自身特有的魅力与丰富的内涵,成为民族文化的符号和东方智慧的代表。西藏阿里、日喀则、拉萨、林芝等地的遗址、墓葬考古发现的石刻棋盘与新疆吐鲁番阿斯塔纳古墓群中“弈棋仕女图”残片、河北省望都县东汉墓出土的石围棋盘都是纵横各十七道,这些历史遗物透射出古代各民族之间文化交流与传播的印迹。不但证明纵横十七道线的“密芒”与中原围棋之间存在渊源,更说明西藏传统文化与中华传统文化一脉相承,从而体现了中华传统文化中弈棋这一深受喜爱的文化形态在促进多民族文化交流交融中的重要地位[21]。

(四)凝聚中华民族文化精神,增强文化自信

文化自信的核心含义是对民族文化及其生命力的自信。习近平指出:“在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明,是我们在新时代新的文化使命。要坚定文化自信、担当使命、奋发有为,共同努力创造属于我们这个时代的新文化,建设中华民族现代文明”[22]。西藏古代弈棋活动中先手与后手、死棋与活棋、舍弃与取得、末盘飞子等辩证思想,体现了“修身先修德,注重德行修养”“无欲则刚”“追求和谐”“天人合一”“扶持弱者”[15]的精神内核。古代弈棋活动中所蕴含西藏古代人民的哲学思想、人文精神、教化理念、道德观念以及行为准则,不仅与当代主流价值观相契合,也与现代文明和社会发展相适应,展现出与中华文化共同的文化特质与价值,成为中华民族献给世界的“没有文字、没有语言障碍”的文化。当前,我们应通过传承创新西藏古代弈棋文化来构筑民族共同体,促进文化交互认同,推动民族团结,展示具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀文化,向世界“讲好中国故事”,振兴民族精神,增强文化自信,服务文化强国战略。

结语

西藏古代弈棋作为西藏优秀传统文化遗产之一,长期流行于青藏高原,曾在古代西藏社会文化生活中占据特殊地位。经过千百年演绎和发展,汲取了西藏传统文化元素和中华传统哲学思想,不仅体现了西藏优秀传统文化的独特魅力,也彰显了中华民族哲理智慧和思辨意识的精髓。它所蕴含的“和谐”思想充分阐释了中国传统文化中的“仁爱精神”,丰富了西藏民俗文化内容。对西藏古代弈棋活动的历史考释和文化价值进行深入探讨,梳理其发展流变的脉络,明晰其发展的概况与特点,有助于我们多角度地理解西藏古代弈棋文化深层内涵与多元价值,这对于拓展西藏古代体育史理论研究,弘扬中华优秀传统文化具有重要的理论价值。

作者简介:韩灿,女,湖北宜昌人,现为西藏民族大学体育学院讲师,主要研究方向为西藏传统体育文化、体育教学。

原刊于《西藏民族大学学报》2024年第3期 注释、参考文献从略