摘要:11世纪卫藏绘画艺术遗存数量很有限,却呈现出纷呈多样、错综复杂的样貌。按壁画、唐卡中人物面相,当以届时进入卫藏的东印度波罗艺术样式为主,以往的研究也认为,11世纪末叶出现的扎塘寺壁画中的人物其面相亦当如此。然而新的研究发现,扎塘寺人物面相与当时卫藏所绘均不相同,具有明确的独特性。文章系统地整理11世纪卫藏绘画遗存中不同类型的“波罗面相”版本,也对8-12世纪青藏高原系统吐蕃绘画不同系列的发展脉络给予梳理,重点探讨了扎塘寺壁画人物“长目型”“波罗面相”的艺术渊源。

关键词:11世纪卫藏;波罗面相;扎塘寺壁画;长目型;凹凸法;敦煌石窟艺术

“波罗面相”特指8-13世纪流行于我国西藏(以卫藏地区为主)、受东印度波罗王朝佛教艺术影响的人物面相表现模式。印度自公元8世纪进入波罗王朝后,直至13世纪前期佛教最终从印度本土消失,这期间毗邻天竺的喜马拉雅山脉北缘的青藏高原,无论是吐蕃王朝时期的佛教前弘期,还是10世纪中叶以后佛教复兴的后弘期,都受到过东印度波罗王朝佛教艺术风格的直接影响。本文中关于佛教人物“波罗面相”的讨论有明确的时空限定:时间范围以11世纪为主;地理范围以卫藏地区为主;但在时间维度上,前可推至8-9世纪的吐蕃王朝时期,后可能会延续至12世纪;而地理范围也可能会涉及与卫藏早期艺术相关的一些区域,例如西北吐蕃或敦煌石窟艺术。

笔者以往的研究认为,11世纪的西藏有两种与东印度波罗艺术相关的风格存在。10世纪后期,卫藏地区鲁梅僧团所代表的“下路弘法”,开始了他们后弘期最早的传教与佛教复兴活动。随着寺院建设与改造热潮的兴起,壁画雕塑等艺术活动也逐渐进入黄金期。进入11世纪,卫藏出现不少与波罗样式相关的艺术活动,却有两种不同类型的“波罗艺术”。

第一种类型是一种混合样式即“波罗-中亚”艺术风格[1],其基本表现形态是“波罗面相”+“中亚式服饰”(图1);最典型例子莫过于11世纪后期的扎塘寺早期佛堂壁画,另外还包括后藏的萨玛达类型、夏鲁寺早期壁画、卫藏的少数唐卡等遗存;流行时间贯穿整个11世纪(图1),但在12世纪之后基本消失殆尽[2]。

第二种类型则是相对纯粹的波罗艺术样式,以大昭寺二期壁画(图2)、夏鲁寺中期壁画以及卫藏这一时期大多数唐卡,其出现应该是11世纪中后期,最早的是夏鲁寺1042-1045年间的佛母殿壁画,继而是1080年代出现于大昭寺的二期壁画以及新进入卫藏的唐卡蓝本,这类人物不仅面相为波罗式,服饰更是典型的印度式样貌。纯粹的波罗样式进入卫藏后,一段时间里与第一种类型的“波罗-中亚”艺术风格并行发展,在12世纪之后则成为卫藏的主流样式[3]。

显而易见,第一类呈现为一种折衷风格,即波罗样式中有“中亚式”的改造,那么它的波罗样式的纯粹性或“正统性”便有某种程度的“折损”,因此如果要追溯“正统”的波罗样式,目光自然会转向11世纪卫藏的第二种类型的“波罗风格”,而大昭寺二期壁画应该是这类波罗样式的典型代表。简言之,两种不同类型的“波罗”艺术,第一种只是服饰上有本土化色彩,面相仍遵循的是印度波罗传统;而第二种则是由里到外,由面相到服饰均来自波罗艺术的传统。也就是说,两种类型真正的区别仅在于服饰上——前者显示出本土的改造,而后者完全是一种引进,但两种类型的人物面相,却都应该是“波罗式”的,即都是“波罗面相”。

以上是以往研究的结论。然而当更多材料被发现,需要对以往资料重新审视时,新的问题便出现了,情况远比预想得更为复杂。当我们将11世纪卫藏绘画出现的人物面相放在一起比较,突然发现应该是统一的“波罗面相”,实际上差别很大,那么这些差异是因为画种不同(壁画与唐卡的不同)?还是因为它们代表着印度不同区域的风格影响?抑或说有些所谓的“波罗面相”,实际上也有被改造过的痕迹?这些问题,显然是我们以前并没有注意,自然也没有讨论过的部分。

一、11世纪末叶卫藏艺术中的波罗面相

(一)11世纪末叶扎塘寺壁画人物的波罗面相扎塘寺早期壁画中的人物面相整个在11世纪卫藏艺术中都是极有特色的,甚至绝无仅有(见图3)。这也是笔者近年一直在强调的扎塘寺早期壁画艺术的独特性,或者说是孤立性[4]。

比较而言,扎塘寺菩萨这种面相的独特,很容易让人联想到它与东印度波罗艺术的密切关联性,因为在形象上,它更具有南亚印度色彩,却与东亚传统人像艺术表现手法相距甚远。因此笔者以往研究中,几乎是毫不犹豫地将这类人物面相归类于“东印度波罗风格”[5]。但如果我们将11世纪卫藏唐卡或大昭寺早期壁画中的“波罗面相”与之放在一起比较,一定会困惑这两种完全不同的面相,究竟哪个更接近东印度“波罗版本”(图4)?因为它们完全是两类不同的脸,若都冠以“波罗面相”,那么11世纪起卫藏壁画与唐卡中的“波罗面相”哪个是标准?

两者在造型与色彩表现上几乎完全不同,比较而言,似乎是扎塘寺壁画的人物面相更有南亚雅利安人种的特点,面部立体感极强,有明暗等强烈的阴影处理,眉弓高,眼窝深陷,高挺的鼻梁,丰满的嘴唇,曲线与凹凸,这些面部上强烈的对比关系,基本上不会在东亚以线条描绘为主的艺术手法中出现,除了唐初在长安曾风靡一时的西域于阗画家尉迟乙僧的“凹凸画派”[6]。比较而言,倒是被认为有正统东印度波罗艺术血统的卫藏早期唐卡中的人物面相,与我们所熟悉的传统线条艺术更有亲缘关系。在这里,我们甚至看不到任何一丝来自印度早期阿旃陀壁画写实主义的传统(图5)。阿旃陀壁画是印度佛教绘画之滥觞,代表印度早期古典主义艺术巅峰,其人物表现具有很强的写实主义功底。比较下来,确实扎塘寺人物面相与之有更多相似性,笔者认为扎塘寺人物为“波罗面相”,也因此能够成立。

当然,需要指出的是,扎塘寺壁画有四类人物,佛陀、菩萨、弟子与供养人(图6),这四类人在面相表现上也有一定区别,佛、菩萨这类人物面相有明显域外人种特点,眼睛深凹,眼眶深而眉弓更高,长眼呈弓状,眼中部有突出的下陷弧度,鼻梁长而高挺,下巴、脸颊、鼻梁都有高光点,明显隆起,面庞有明显的凹凸明暗处理,整体看面相明暗强烈,轮廓很有力量,尤其是菩萨面相特别具有典型性。但弟子与供养人形象,则更多东亚人种的面相特征,最明显的不同是鼻子与眼睛,鼻子短而多肉,眼睛短小呈鱼形,眼角有长尾上扬,弟子的嘴形接近佛菩萨,但无明显丰满感觉,至于供养人嘴形则比较“敦煌式”。弟子与供养人的面目有明暗处理,但凹凸感不明显,整个面相看上去写实与柔和,更体现东亚造型艺术传统。因此,不能笼统地将扎塘寺壁画人物一概称作“波罗面相”,笔者认为,佛菩萨的面相为波罗式;而弟子与供养人的面相,称“中亚式”或更为妥当。

(二)11世纪夏鲁寺壁画人物的波罗面相

展开讨论之前,笔者认为需要对以往的一些研究结论进行修正。以往的研究认为,与扎塘寺壁画唯一具有可比性的早期艺术遗存,整个卫藏只有夏鲁寺11世纪的某些壁画[7],这个观点至今仍能成立,但如果认为两者属于同类艺术样式却不完全正确。笔者近期研究的结论是:11世纪夏鲁寺与扎塘寺的壁画有可比性,但差异性远比预料得更为突出。

夏鲁寺11世纪艺术经历过三个时期,第一个时间段在1027-1030年之间,正是夏鲁寺的初建期,这个时期正好是后藏地区“萨玛达类型”的流行时期,因此其艺术风格显示出“波罗-中亚”两种艺术因素的混合(图7),这支艺术一般被认为是卫藏佛教中兴早期与佛教传承“下路弘法”相关的寺院群壁画遗存[8]。第二个时期在1040-1045年之间,此时正是介尊·西绕迥乃从印度学习取经归来,他在印度待了10年时间,返回夏鲁后便着手扩建夏鲁寺,由于他从印度归来,这次扩建期绘制的壁画带有明确的波罗艺术风格非常顺理成章,因而建于此时的佛母殿内的壁画(见图8)[9]应该是夏鲁寺11世纪期间最早进入卫藏,也相对比较纯粹的波罗风格,这批艺术遗存数量很少,壁画保存状态也不太好,因此迄今为止没有太多地引起研究者的关注[10]。第三个时期没有明确的年代记载(前两期的年代判断皆因介尊的宗教活动才有清楚的文献记载),但因壁画与扎塘寺壁画风格相近而被研究者认定当是11世纪后期的壁画遗存,年代大致在11世纪后半叶(图9)。

夏鲁寺11世纪内艺术的三个年代分别为1030年前后、1050年前后以及1080年前后,值得注意的是其佛教人物面相,虽然显示出不同时段艺术各自风貌,但它们之间确实流动着内在气质上的相似性——这种气质可以看成是夏鲁寺11世纪壁画特有的一种韵味,一种表现手法,它们完全不同于前述大昭寺壁画、卫藏早期唐卡,很容易让人联想到一种特殊的地方风格,属于后藏,更属于衔接西部阿里与江孜年楚河流域的一种后藏早期样式。其特点如下:一是脸庞呈短圆形甚至有时呈方圆形,脸庞较之扎塘寺壁画人物面相更短而阔;二是眉眼很长,有较为突出的下陷的弧形;三是风格整体显得比较粗犷。图7、8、9三张线描图自左向右分别代表三个时期,风格来源虽然并不相同,但三者在形象气质上却非常接近,另外,随着时间的推移,其面相的柔和度有所减弱,线条的棱角力度有所加强,这个现象也颇有意思。

(三)11世纪后期大昭寺壁画人物的波罗面相

大昭寺二期壁画(一期为吐蕃王朝时期即9世纪中叶以前的遗留,二期为11世纪后期的遗存[5)]中的所有人物面相,没有“波罗”与“中亚”之分。均为1080年以后新进入的东印度波罗样式[11]。

大昭寺二期壁画的保存状态虽然不好,但尚能依稀看出轮廓的佛或菩萨头像。笔者一直认为,大昭寺二期壁画虽然破损十分严重,但它们作为11世纪东印度波罗样式的纯粹度与正统性,是无可置疑的(见图10a~图10d)。这些壁画,尤其是人物造型,不仅体现了非常娴熟的人体表现能力,所有装饰性图案细节,例如头冠与人体装饰品、头光与背光的形态,也都显示出波罗艺术的独特魅力,尤其是图10a、10b、10c三图,它们的年代当早于图10d,也应是波罗艺术的一个标杆。遗憾的是保存状态实在太差,尤其是头部的五官基本上找不着完整的遗存作为参照。不过即使是画面已严重模糊,人物的形体表现无疑是衡量的标准,它们是9-11世纪波罗艺术中最为正统与纯粹的人体表现。

(四)11世纪卫藏唐卡中的波罗面相

相对而言,相对清楚的“波罗面相”保留在11世纪卫藏的唐卡里,只是这类唐卡数量很少,目前能够确定年代的不过几幅。例如1080年前后的《绿度母》(图11),与另一幅被认定属于11世纪的《阿弥陀佛》唐卡(图12、图13)[5]。两幅唐卡的主尊不同,但面相的造型概念十分相似:长圆形脸庞,绿度母因是女性显小巧而精致,阿弥陀佛面庞则浑圆大气;双目不长(眼睛轮廓与扎寺壁画中的菩萨双目差别甚大),眼睛正中略有一点下陷的弧形,眉毛与眼睛之间的距离不大,眉眼之间表现凹陷的阴影处理也基本不见;鼻梁较长却因为没有高光处理而没有挺拔感,嘴的轮廓小巧而秀气;五官的整体画法,与扎塘寺壁画菩萨的波罗脸有明确区别,五官整体小巧秀气,尤其是眼线下陷的弧度较浅,也完全不见凹凸明暗的处理方式。

二、11世纪新进卫藏的波罗艺术案例的比较

综上可知,同为11世纪的绘画遗存,扎塘寺、大昭寺、夏鲁寺与卫藏唐卡,这4个艺术遗存中,大昭寺二期壁画与卫藏唐卡造型最为接近,可看成一类;如此所有11世纪卫藏绘画遗存,大致形成了三种不同的“波罗面相”。扎塘寺壁画自成一类;大昭寺二期壁画与卫藏11世纪唐卡为第二类;夏鲁寺11世纪壁画为第三类(见图14、15、16)。

这三种面相当然都与波罗艺术相关,早期卫藏唐卡无疑源自东印度波罗,是正统的波罗艺术的传承(图14);夏鲁寺1040年代的波罗艺术则直接从江孜的印藏通道进入,也无可置疑(图15);至于扎塘寺的波罗艺术虽然与中亚艺术折衷,但它的造型则最接近印度阿旃陀传统(图16);三者都与波罗面相相关,可哪个才是真正传承了当时的东印度波罗艺术的真髓呢?简言之,哪种面相是“当时”(11世纪)的波罗艺术版本呢?其实问题应该不难解决,无论从造型还是文献佐证角度看,大昭寺二期壁画与卫藏唐卡的波罗面相无疑应该是最为正统的波罗风格;而在一定程度被“中亚化”了的扎塘寺壁画人物面相,则应该是不那么纯粹与正统的;至于夏鲁寺的造型风格显然介乎于两者之间。但问题是,为什么扎塘寺的菩萨面相,看起来最为“波罗”(印度式)?看起来,这个矛盾很难解释。

夏鲁寺1040年代佛母殿壁画与大昭寺二期壁画,属于11世纪中期与后期分别进入卫藏的两条线条。夏鲁寺门楼二层佛母殿壁画,其保存状态不很好,人物的造型表现又似乎显得粗略简易,加之绘画图像不过堂内雕塑的补白,内容少且单一,因此长期以来并没有特别引起关注。由于这座殿堂的修建与壁画制作在《夏鲁寺志》《后藏志》等藏文文献史料里均有过记载,其年代有比较可信的证据[13]。公元1040年,夏鲁寺创建者介尊·西绕迥乃从印度学习归来,研究者认为他返回夏鲁寺对佛母殿有所扩建,而这个殿堂内的壁画风格截然不同于1027年初建时的壁画样式,可推测这一新的风格当直接来源于印度波罗样式[10]。另外,从印度本土目前极少保存下来的同时期人物绘画看,也与夏鲁寺佛母殿菩萨形象颇多契合点[14],这是证据之二。证据之三夏鲁寺呈游戏坐姿的菩萨像,与唐卡《绿度母》的体态,有明显的相似性,说明造型概念有同源性,所不同的只是画面的精致感而已(见图17与图18)。以上种种证据表明,夏鲁寺佛母殿这些不起眼的壁画遗存,当是11世纪中期直接由印度引进的波罗艺术样式,也应该是11世纪最早进入卫藏的波罗艺术风格。

问题在于夏鲁寺1040年代新进的波罗样式与大昭寺1080年代同样新进入的波罗样式之间,究竟是相似度大于差异性,还是相反?夏鲁寺东乌孜二层佛母殿的壁画之所以较长时期内被人忽略,还是因为它的艺术风格与卫藏唐卡、大昭寺二期壁画在整体气质上有差别。以往研究者可能会更多注意到两者的区别(比较图17与图18两者的面相),唐卡中的绿度母体形更加优美,动作也更加自如。相同的是造型概念,不同的是艺术氛围,而不同大抵与画种不同有关,即壁画与唐卡两种材质与具体功能的不同,但不排除两者的同源性。笔者以为两者的形体风格具有相同的时代特点,具体的细节差异还可能因为源于印度的不同区域。图18的来源,虽然没有直接指向11世纪中期入藏传教的阿底峡大师,但它的正统性不可置疑;而图17是夏鲁寺式的,它可能与介尊学习的金刚座寺院艺术相关。也就是说,年代一致但可能有印度不同区域的艺术样式区别。

另外,我们还注意到,夏鲁寺佛母殿的菩萨面相,并不只有一种,而是有两类,一类是双目以俯视角度出现的,这类眼眸是藏传佛教人物面相最为常见的类型(图19);另一类在佛菩萨这类静相神的面部表现时并不太多见,主要见于后期的天王护法或怒相神的双眸,它们主要是大眼平视状(图20)。类似图19这种人物双眸之所以显得横长且有凹陷弧度,是因为眼帘垂下呈俯视状,会让眼眸看上去慈悲静谧,但有这样长度的双目,一旦睁开平视便会呈现为一双又圆又大的双眸。

无独有偶,这样平视睁开的大眼睛,在大昭寺二期壁画人物里也能见到。故宫博物院的《大昭寺早期壁画调查报告》里将这种类型的“波罗面相”列举出来。在残存的三十几铺早期壁画里,类似的波罗面相仅见一铺,在一个一米见方的画面里,绘制了70位菩萨,他们人头攒动显得非常拥挤,而这些菩萨包括正中的主尊,几乎都是这样睁着大眼睛处于兴奋状的样态(图21)。由此可见,在11世纪卫藏壁画中,实际上也有非俯视状的类型,而这样平视睁大的双目,颇有印度南亚人种的面相特征,有很强的写实性(图22),至于佛菩萨的俯视眼眸,反而应该是象征佛教人物慈悲安详的理想状态。可以设想,当这样大的眼眸低垂下眼帘时,自然会形成长而凹陷的曲线式眼睛。

由此看,夏鲁寺11世纪中期壁画人物的平视大眼,也因此与大昭寺二期壁画中的某些人物形象建立起关系,这可能是夏鲁寺11世纪波罗样式与大昭寺同期壁画得以建立联系的不多的凭证[11]。

三、11世纪卫藏绘画中不同的波罗面相类型

综上可知,11世纪绘画中的人物面相,可分为两种类型:第一种为“长目型”,具体而言是“长目+宽厚脸型”,属于比较典型的“波罗面相”,因为看上去更有域外气质(更像印度人),扎塘寺、夏鲁寺的人物面相便属于这种类型(图23、图24)。这种面相,首先是面阔,眼睛下凹弧度很大,因而显得眼线拉得很长,这是其“长目型”的来源。扎塘寺与夏鲁寺壁画中人物均有些特点,即两者的脸型与眉眼比较接近,但夏鲁寺人物面相几乎不见扎塘寺这类特色强烈的明暗立体晕染法。

第二种为“短目型”,即“短目+椭圆小脸”,大昭寺二期壁画与卫藏唐卡便是这种脸庞小巧,双目横向较短,上眼帘下陷幅度不大相对“平缓”的“短目型”,看上去清秀淡雅,异国风情不浓郁,波罗面相似乎也不那么典型,且完全不见扎塘寺式的明暗立体晕染法(图25、图26)。这也证实了笔者一直以来的一个观点,即至少11世纪前后的东印度波罗艺术在人物形体与面相表现即使有立体效果,但其块面的立体效果,也并不是通过明暗凹凸晕染手法来实现的,这种表现手法应该说仍属于印欧体系自然主义写实的“体积”艺术,但扎塘寺式的凹凸式画法,至少不见于11世纪前后的东印度波罗王朝艺术。

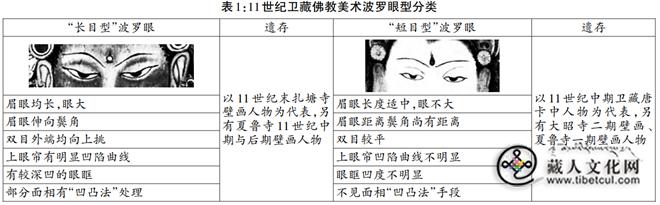

比较而言,“长目型”的特点是眉眼均长期至鬓角并明显上挑,上眼帘呈正中凹陷,眉弓高而眼眶深,面相有凹凸法明暗关系;“短目型”的面部五官表现没有明暗关系,眉毛弯曲幅度小,上眼帘正中略有下陷,眼睛较平不上挑,清秀的眉眼不夸张,也不明显有凹凸感。由此我们便从图像学角度将卫藏11世纪所有人物面相,进行了归类,扎塘寺、夏鲁寺壁画属于长目型,但这两者也有一个重要区别,那就是夏鲁寺11世纪壁画中的波罗面相,基本上看不到凹凸法明暗手法;而大昭寺二期壁画与卫藏唐卡属于短目型,但前面的比较研究也证实,夏鲁寺与大昭寺二期壁画中的人物是有一定可比性的(见表1)。

由此可知,11世纪卫藏绘画中,扎塘寺人物的波罗面相是“长目型”的典型代表;11世纪卫藏唐卡中人物与大昭寺二期壁画人物面相是“短目型”的典型代表;而夏鲁寺的情况比较复杂,它的早期人物形象更接近“短目型”,而中后期壁画人物则可归类于“长目型”。从图像学角度看,大昭寺二期壁画、卫藏早期唐卡与夏鲁寺11世纪前期人物壁画,三者之间有较多相似性,也具有可比性,唯独扎塘寺人物的波罗面相,与11世纪时期进入并开始流行的正统的波罗艺术遗存之间,几乎完全缺乏可比性;而与夏鲁寺人物面相,虽然有一定的关联度,却也有所区别。由此证明,扎塘寺早期壁画,不仅是它的服饰是独特的,有浓郁的“中亚式”色彩;即使是它人物的“波罗面相”,在11世纪卫藏的艺术群中,也同样是一种孤立的存在。

四、11世纪卫藏绘画不同波罗面相艺术渊源的检讨

11世纪卫藏唐卡与扎塘寺壁画人物面相显然缺乏可比性;大昭寺二期壁画也很难与扎塘寺壁画建立起关系,尽管两者的年代非常接近。如前所述,大昭寺二期壁画是纯粹而典型的波罗艺术样式;而扎寺壁画则是“波罗-中亚”艺术风格的代表作,两者的区别很简单,一个是新进卫藏的纯粹波罗外来样式;而另一个是已经被“中亚”化了的老样式。具体落实到波罗面相比较上,大昭寺二期壁画中的人物基本上以“短目型”为主;而扎塘寺壁画中的人物则是典型的“长目型”,并有突出的凹凸法明暗关系。

大昭寺二期壁画、卫藏早期唐卡两者之间最具可比性,而其艺术样式的渊源也很清楚,那就是它们是11世纪中后期直接从东印度而来,是早期进入卫藏的相对比较纯粹的波罗艺术风格,这个渊源同样可以用在夏鲁寺中期壁画上,因为这个时期夏鲁寺的菩萨形象也是直接从印度进来的一种风格。

可见,11世纪中后期的卫藏正在源源不断地从其南邻的印度引进新的波罗艺术样式,而这个样式主要是以卫藏早期唐卡为代表的“短目型”、没有明暗立体处理的波罗面相,这是一个主流式样式,出现于11世纪中期,汇集于11世纪后期(大昭寺、夏鲁寺等),在12世纪以后成为卫藏壁画与唐卡的主流样式,并在流行过程中也不断被本土化。比较独特的始终是11世纪末叶才出现的扎塘寺特有的波罗面相,它出现的时间最晚,却与当时卫藏的流行样式并行相悖,它的艺术渊源便不能不重新思考。

11世纪卫藏的“时空”范围里,虽然找不到与扎塘寺“长目型”波罗面相相似的案例,但如果向前回溯,便会发现它的根源在两个世纪之前吐蕃王朝的敦煌吐蕃占领时期。比较下面这组“波罗面相”,我们会发现它们的造型概念几乎是一致的(图27-图28)。图28是敦煌中唐吐蕃占领时期不太多见的带有明确的波罗风格的壁画遗存,是榆林窟第25窟西壁“毗卢遮那佛与八大菩萨曼陀罗”壁画中主尊毗卢遮那佛的头像[15]。由此可知,扎塘寺壁画“波罗-中亚”艺术样式中的“波罗面相”,并非11世纪卫藏的“短目型”,而直接继承的是敦煌吐蕃占领时期(8世纪后期)的“长目型”(以凹凸法处理手法),扎塘寺人物的波罗面相使用的凹凸法也与敦煌传统壁画艺术有关[16],说明扎塘寺的“波罗面相”与卫藏11世纪才开始流行的新进波罗样式无关。扎塘寺人物壁画“波罗面相”的年代发生在北宋时期的卫藏,但艺术根源却在中唐时期吐蕃占领下的敦煌。

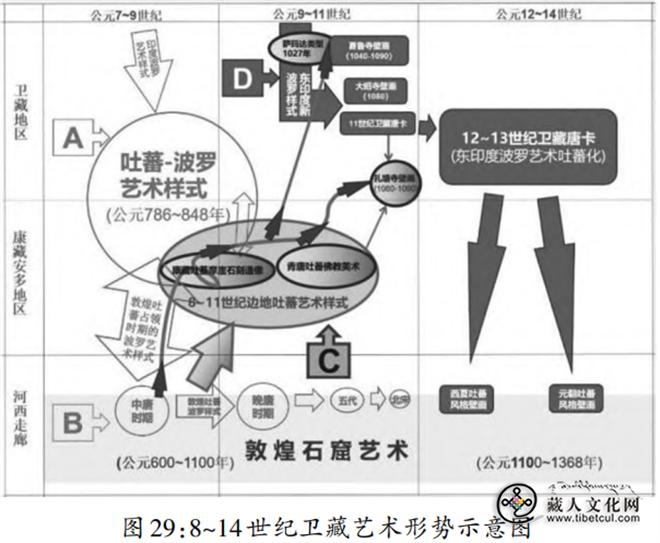

那么,这个奇怪的现象是如何形成的呢?笔者在梳理8-14世纪卫藏绘画艺术形势时发现,吐蕃王朝至卫藏进入分裂时期,艺术遗存虽然数量很少,但线索却比较复杂,至少有四条线索(见图29):从时空范围看,A、B两大系列主要发生在中唐即吐蕃王朝时期,区别在于A系列发生在吐蕃本土的卫藏,而B系列发生在吐蕃的外围地区,如康区、安多,尤其是西北河西走廊的敦煌地区;C系列出现在吐蕃王朝后期并持续至11世纪,其发生地既有甘青西北地区,也包括了卫藏地区,无论是时间还是地理范围都相对宽泛;而D系列主要发生在11世纪的卫藏地区。

A系统(白圈系列)指7-9世纪主要流行于卫藏的吐蕃-波罗艺术,以山南、拉萨的早期艺术遗存为其代表,比较典型的作品遗存是拉萨查拉路甫石窟寺内的早期雕塑,有波罗因素,但吐蕃本土色彩十分明显。B系统(浅灰圈系列)是同时期发生在吐蕃占领的敦煌,以藏经洞吐蕃系帛画与少量中唐壁画为主,代表作是公元8世纪后期的榆林窟第25窟西壁“毗卢遮那曼陀罗”壁画,其波罗要素十分突出。C系列(深灰圈黑边系列)持续的时间长,发生地则以甘青藏交界地带以及河西走廊为主,这个区域是吐蕃王朝最强大时的占领地区,艺术作品有两大类,一类是发生在青海西部的玉树、都兰、四川石渠、西藏昌都察雅等的8-12世纪的吐蕃摩崖石刻;另一类便是卫藏出现的扎塘寺壁画,它们的突出特点是造像或壁画中出现了“波罗-中亚”的混合艺术样式。D系列(黑底白字系列)是后弘期之后才出现于卫藏的新进的东印度波罗艺术风格,图29中的这条线索,其渊源非常明确地来自同期即11世纪的印度。

图29里的C系列,艺术渊源来自两条线索,主要线索来自敦煌吐蕃占领时期的波罗样式即B系列;同时也受惠于吐蕃-波罗艺术样式的A系列;是吐蕃王朝时期A与B两大系列在西北甘青地区的碰撞与融合而后的结果,值得注意的是这条线索在吐蕃王朝崩溃之后仍在西北地区继续发展,该线索返回卫藏正是因为源于10世纪后期多康地区“下路弘法”返回卫藏并引发佛教中兴的历史原因。

可以看出,扎塘寺人物壁画的波罗面相,之所以独步于11世纪卫藏,完全不同于当时卫藏绘画类型,是因为它独属于来自西北地区的C系列,而其他11世纪卫藏绘画绝大多数属于D系列,它们与扎塘寺壁画的艺术渊源不同,至于扎塘寺人物面相与同期夏鲁寺壁画有可比性,也是因为夏鲁寺11世纪早期壁画属于“下路弘法”系统。

11世纪卫藏地区出现的两种不同的波罗面相,拥有不同的艺术来源,“短目型”应该是直接来自印度波罗王朝的一种正统风格样式,而长目型则应该是吐蕃王朝因为吐蕃占领地区遗留下来的传统风格,至于夏鲁寺的11世纪风格,可能受到了印度不同区域艺术风格的影响,当然也不排除它的波罗面相已经在夏鲁寺当地经历了一些改造。

注释及参考文献:

[1]波罗-中亚艺术风格”最初由意大利藏学家G·杜齐提出,用来定位曾经出现于11世纪前期后藏西南部年楚河流域一些寺院的佛教造像与壁画样式,“波罗”代表8-13世纪东印度波罗王朝的艺术风格;“中亚”在西方早期学者的概念里为“亚洲腹地”之意,主要包括中国西北多民族区域,杜齐当时指认的是“西域于阗”样式。后来的研究者对这个“中亚”有多种解释(如西夏说、敦煌说或是吐蕃说等),笔者感觉针对中国西北多民族以及广阔的地理区域而言,“中亚”的含糊或泛指,远比于阗、高昌、西夏、敦煌这样明确的特指更有包容性,是故沿用此说。

[2]张亚莎.11世纪卫藏波罗样式考述[J].藏学学刊,2004(1).[3]张亚莎.宋代的西藏美术[J].西藏大学学报(社会科学版),2008(1).

[4]张亚莎:扎塘寺壁画艺术渊源再探[J].中国藏学,2022(1).[5]张亚莎.11世纪西藏的佛教艺术——从扎塘寺壁画研究出发[M].北京:中国藏学出版社,2008.

[6]郐振明.西域“凹凸画法”在唐代画坛的作用及表现[J].中国美术,2012(04);段南.再论印度绘画的“凹凸法”[J].西域研究,2019(1).

[7]西藏文管会编著.扎囊县文物志[M].1986年;宿白.西藏山南地区佛寺调查记(之三)·札囊札塘寺[J].注释39;宿白.藏传佛教寺院考古[M].北京:文物出版社,1996;何周德.扎塘寺若干问题的探讨[J].西藏研究,1989(03);张亚莎.11世纪西藏佛教艺术——从扎塘寺壁画研究出发[M].北京:中国藏学出版社,2008.

[8]Roberte Vitaly.Early Temples of Central Tibet[M].London:Serindia Publications,1993.

[9]杨鸿蛟.11至14世纪夏鲁寺般若佛母殿绘塑研究[D].首都师范大学,2012.

[10]陈庆英,张亚莎主编.西藏通史(宋代卷)[M].北京:中国藏学出版社,2015.

[11]罗文华,宋伊哲.大昭寺早期壁画调查报告[J],故宫博物院院刊,2021(9).

[12] Marylin M.Rhie,Robert A.F.Thurman.Wisdom and Com‐ passion—The Sacred Art of Tibet. Asian Art Museum of San Francisco and Tibet House.New York.1991;Steven M. Kossak, Jane Casey Singer. SACRED VISIONS—Early Paintings from Central Tibet, The MetropolitanMuseum of Art. New York.1999.

[13]贾玉平:夏鲁寺——后弘期西藏中部美术的多元性[D].四川大学,2011.

[14]杨鸿蛟.11至14世纪夏鲁寺般若佛母殿绘塑研究[D].首都师范大学,2012.

[15]段文杰.安西榆林窟[M].北京:文物出版社,1997;中国壁画全集编辑委员会编著.中国敦煌壁画全集-敦煌-隋代(第17卷)[M],天津:天津人民美术出版社,1991.

[16]彭金章主编.敦煌石窟艺术全集—密教画卷(第十卷).上海:同济大学出版社,2016.盛唐敦煌石窟壁画的人物表现便已经出现面相有明暗凹凸处理的画法,由于颜料的问题,举凡这类画法最后的结果便是敦煌人物经常会出现一种被称为“猫脸”的面相。

第一作者简介:张亚莎(1956-),女,广东南雄人,现为中央民族大学民族学与社会学学院教授,主要研究方向为艺术史学、美术考古与岩画。

基金项目:本文系国家社科基金重大项目“中国岩画文化遗产资料集成及数据库建设”(项目号:18ZDA328)的阶段性成果。

原刊于西藏民族大学学报(哲学社会科学版)2024年7月第45卷第4期,原文及图片版权归作者及原单位所有。(责编:赵海静)