摄影:曾晓鸿

摄影:曾晓鸿

摘要:清代是我国古代诗词类藏学汉文文献创作与发展的高峰,作者与作品数量众多。道光年间打箭炉同知王梦庚是清中期诗词类藏学汉文文献创作的代表性诗人之一,作品众多,特色鲜明,其《冰壶山房诗钞》刊刻于道光九年,收录有《道坞纪程草》《鱼通蛮唱草》两集共六卷,录诗1004题。诗中真实记录了王梦庚在康巴地区的所见所闻、所思所感以及清中期康藏地区重大历史事件,为研究清代康巴地区历史提供了珍贵史料,反映了汉藏民族交往交流交融的历史事实。

关键词:清代涉藏诗;王梦庚;《冰壶山房诗钞》;打箭炉

有清一代,是我国古代诗词类藏学汉文文献(学界又称为“咏藏诗”“藏事诗”“汉文涉藏诗歌”“卫藏诗”等,本文简称“涉藏诗”)创作与发展的高峰。近年来,笔者在搜集、整理与点校清代诗词类藏学汉文文献工作中,对此深有体悟。这一时期诗词类藏学汉文文献最为突出的特点是作者、作品、体裁、版本数量皆十分丰富。以清代早、中期诗词类藏学汉文文献为例,作者有数十人,作品(包括同一作家不同版本的同题、同首作品)多达4000多首,其中不乏鸿篇巨制,更有高产作家。

以规模而言,驻藏大臣和瑛的长篇巨作《西藏赋》(嘉庆二年和宁写刻本)以志书体例而作,分节(门)而赋,内容可分星野疆域节、坛庙宗教节、衙署节、治兵(兵制)节、风俗政令节、物产节、部落节、关隘节、山川节、程站节等,正文有4468字,注310条,注文20000余字,洋洋大观。驻藏办事大臣松筠的《西招纪行诗》《丁巳秋阅吟》(清道光刻本),共存55首诗,注205条,诗文较全面地记载了清廷反击廓尔喀入侵始末,举凡双方排军布阵情况、进军路线以及善后招降事宜等。

体裁方面,词有乾隆嘉庆年间回族文学家李若虚的《海棠巢词稿》(浙江李氏蓬溪重刻本),收词162首(题辞4首,正词158首),其中除40多首为李若虚在北京等地及归怡园所作外,其余均创作于西藏,一牌一首,所用词牌(含变体)达150多种,包括古体、近体,还有竹枝、赋体、口占等。

内容方面,诗词类藏学汉文文献包括行旅纪行、边塞征战、羁旅思乡、赠别送行、身世感怀、谈禅说理、咏史怀古、山水田园、风俗什物等,可谓包罗万象。

数量方面,仅举和宁、和琳为例,便可一窥全貌。和宁、和琳合著《卫藏和声集》(清刻本)为二人在西藏的唱和之作,共87题,129首;和琳又独著《芸香堂诗集》(清钞本),收录在西藏所作诗歌106题,121首;和瑛独著《太庵诗集》中包含涉藏诗作183题,280首,其中在西藏所作1题5首。在名为《易简斋诗钞》二卷本中收录涉藏诗作111题,331首。在上述诗集中和宁、和琳二人的诗作共计488题794首,其中固然存在重复收录的问题,但不同版本之间,题与作完全重复情况并不多见。

就版本而言,许多诗作多次收录于不同著述中,散布极广,如周蔼联《西藏纪游》中收录了孙士毅、杨揆、李若虚、和琳等人的涉藏诗,和宁、和琳在西藏创作的联体诗、唱和诗等合录于《卫藏和声集》。其他作者大多也有个人作品合集,版本有写本、钞本、刊本等,即使刊本也存在多样性,如李若虚的《海棠巢词稿》,便有道光五年二月版、咸丰十一年版与咸丰辛酉年新镌版三种,各刊本之间,由于涉及作者定本、后人编本等情况,加上传抄、刊刻过程中的失误所致,不同刊本在不同程度上存在差异。

清代诗词类藏学汉文文献中,有许多“旧人新作”,即学界较为熟知的作品中挖掘被遗漏的涉藏诗词类作品。如清代文学大家袁枚,其生平年谱、诗文理论、文化影响、雅士交游等相关论著颇丰,其作《小仑山房诗集》中,收录了不少涉藏诗词作品,其内容包括:袁枚与福康安、孙士毅、和琳、惠龄等在江宁、西藏两地书信往来的答谢诗,如《福敬斋、孙补山两相国、和希斋大司空、惠瑶制府同征西藏。军中各寄见怀之作,赋诗答谢》(《小仓山房诗集·三十五卷》);袁枚写给同乡从征金川的赠诗与悼亡词,如《答大廷尉王兰泉先生见寄诗扇四首》《哭侍卫明公》(《小仓山房诗集·二十五卷》),这些诗作少有人关注。除此之外,笔者还发现了部分鲜为人知的作者及作品,其中清代打箭炉同知王梦庚的《冰壶山房诗钞》(以下简称《诗钞》)便是较为典型的代表。

本文简述王梦庚的生平及其赴康的情况,重点分类介绍“康巴两草”中创作于康巴各地诗作的详情及特点,总结其涉藏诗在清代诗词类藏学汉文文献中的价值和地位。

一、王梦庚生平考略

王梦庚(1766—1843),汉族,字槐庭,号西躔,浙江金华(今浙江省金华市)人。嘉庆六年(1801)拔贡,历任合江、富顺、安岳、新津、犍为、灌县、华阳等县知县,太平、理番、城口、打箭炉、松潘等厅同知,官至重庆知府。道光二十三年(1843),病逝于重庆知府任上。王梦庚一生听鼓于川,任州县四十余年,足迹遍布大半个四川,所到之处皆有可圈可点的政绩,可谓一代循吏。其致力于经史古文,尤肆力于诗,为嘉庆、道光间诗人。他辗转各地为官期间,注重民生,兴学重教,尤喜修志,多有志书,可谓一代“志痴”。

(一)王梦庚生卒年

王梦庚的生卒年,据《重庆府艺文志》中载:寇宗道光二十三年七月二十四日云:“六月中郡志甫成,太尊即谢世,”其卒于1843年重庆知府任上。只是其生年,不见史料记载,《诗钞》虽随付刻先后为次序,不复编记岁月,但同年或同地大多编为一草,相关诗作也可考证。《东关续游草·三》为同年编为一草,其中收录的《朱桐崖用韦苏州郡斋燕集韵寄祝兴十初度次韵奉酧》,是王梦庚甲子岁时所作。同年秋日又作《闻回部煽逆杨时斋宫保督师进剿》,所记史实为道光六年(1826),诗中所记清朝名将杨遇春以代理陕甘总督之职率军讨平张格尔叛乱一事,故可推王梦庚生于乾隆三十一年(1766)。

(二)王梦庚宦蜀考略

王梦庚,嘉庆六年拔贡,在四川各地辗转为官,由知县到同知,终至知府,履历繁杂。据四川府县志辑等文献,考略如下:嘉庆九年(1804)任合江知县,翌年调署富顺知县。嘉庆十二年(1807)任安岳知县,同年改署太平直隶厅同知。嘉庆十六年(1811)署任新津知县,嘉庆十八年(1813)任犍为知县,嘉庆二十年(1815)临时调署灌县知县,同年又署犍为县,嘉庆二十五年(1820)调署华阳县。道光二年(1822),升任直隶理番厅同知,不久之后,丁忧回乡守孝。道光五年(1825),再署城口厅同知,道光六年末(1826),升任为雅州府打箭炉厅同知,道光十一年(1831)调任松潘直隶厅同知,道光二十二年(1842),署重庆府知府,翌年卒于任上。

王梦庚听鼓川省四十余年,大半时间任知县、同知,恪尽职守,注重民生,任职之处,兴学重教,颇有政绩。陈霁学主修《新津县志》称其“诸善政迄今犹口碑载道焉”;朱方增在《诗钞·序》中云:“蜀之鱼通自古为荒服,我朝声教远暨,始设镇戌。……王君西躔兼文学、政事之才,宦蜀中几二十余载,所至輙著循良声,大府廉其能。奏擢郡同知,官驻其地,未逾年,政通人和。”对其在打箭炉任上的政绩评价颇高。

(三)王梦庚著述

《冰壶山房诗钞》(今藏天津图书馆)作为王梦庚在川任职期间创作的诗歌集,汇刊于道光九年(1829)。此本单页十行,十九字,上下黑口,单鱼尾,左右双边,大字单行,小字双行,《诗钞》前有海盐朱万增《诗序》、南丰刘衡《题辞》、合州冯镇峦《题辞次见赠原韵》。《诗钞》以“草”为每集题,共十三草,各草再分卷,部分草前另有《题辞》,计有:

第一册《瞻云鞭影草》(上下卷),古今体诗107首,约作于嘉庆七年(1802)至嘉庆八年(1803);《道乌纪程草》(上下卷),古今体诗121首,作于嘉庆二十年(1815)。

第二册《出岫片云草》(上下卷),古今体诗241首,收诗止于道光五年(1825)初。

第三册《东关续游草》(一二卷),古今体诗226首,作于道光五年。

第四册《东关续游草》(三四卷),古今体诗211首,作于道光六年(1826)。

第五册《鱼通蛮唱草》(一卷),古今体诗221首,作于道光六年末至道光七年(1827);《鱼通蛮唱草》(二卷),古今体诗205首,作于道光七年。

第六册《玉津寄兴草》(上下卷),古今体诗237首,作于嘉庆十六年(1811)至嘉庆十八年(1813)。

第七册《灌江滌笔草》(上下卷),古今体诗211首,作于嘉庆二十二年(1817)至道光二年(1822),首刻于道光七年(1827)。

第八册《学圃虫吟草》(上下卷),古今体诗159首,约作于道光五年。第九册《蜀都鸿爪草》(上下卷),古今体诗152首。

第十册《读史杂咏草》(上下卷),七律诗300首。

第十一册《鱼通蛮唱草》(三四卷),古今体诗210首,作于道光七年至道光八年(1828)。

第十二册《鱼通蛮唱草》(五六卷),古今体诗247首,作于道光八年至道光九年。

《诗钞》共十三草二十六卷,装订为十二册,收录诗作2848首,加上《重庆府艺文志》未刊行的《渝州权篆草》中的296首,王梦庚存世诗作共计3144首。

王梦庚另一大贡献是主修大量志书,包括主持纂修《新津县志》(末刊行),续修《犍为县志》,特别是主持修撰清代《重庆府志》,被后世誉为“历史性工程”。

二、王梦庚的赴康经历与“康巴两草”

王梦庚《瞻云鞭影草》中大部分诗为其拔贡后所作,入川任职的纪行诗,约写于嘉庆八年前后,王梦庚在川为官长达四十年。他在成都平原多地任知县,在川西民族地区长期任同知期间,从理番到松潘,从道乌(今四川省甘孜藏族自治州道孚县)到打箭炉,王梦庚用大量诗歌记录了当地交通运输、山川地貌,以及社会生活与风土人情。《诗钞》中的《道乌纪程草》《鱼通蛮唱草》收录了他在康巴地区的所见所闻、所思所感,真实记录了清中期康藏地区诸多重大历史事件,深刻反映了不同民族交流、融合的历史事实。

(一)王梦庚首赴康巴及《道乌纪程草》

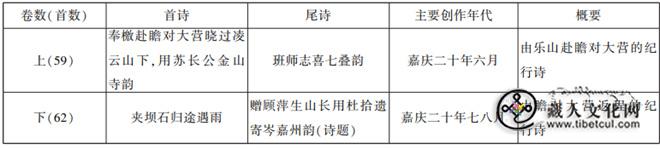

嘉庆二十年(1815)四月,四川总督常明奉旨征剿瞻对。《清史稿·土司二·四川》记“嘉庆十九年,中瞻对土司洛布七力劫掠邻番,抗捕伤兵。二十年,四川总督常明、提督多隆武领兵剿之”。六月,犍为知县王梦庚奉檄赴瞻对大营,押送粮饷,这是王梦庚首赴康巴地区。其全程经过,以纪行诗的方式收录在《道乌纪程草》,诗集分上、下二卷,有古今体诗121首。起于《奉檄赴瞻对大营晓过凌云山下用苏长公金山寺韵》,止于《赠顾萍生山长渭用老杜寄岑嘉州韵》,即六月从乐山出发,赴道乌,至八月返回乐山牛华溪的全部行程。各卷概要(见表1)如下:

表1:《道乌纪程草》概要

表1:《道乌纪程草》概要

成都知府李尧栋在《道乌纪程草·跋》中云:“《道乌纪程草》二卷,西躔司马于役瞻对之所作也。古体规橅韩苏,句奇语重,不落蹊径。长篇曲屈幽奥,如读大雷岸书,少陵北征文后,此为嗣音。近体不名一格,如健鹘摩空,孤鹤警露,秋山木落,石气自青,求之唐贤与高岑。为近从军塞外,可谓不负此行。若仆虽同是役,而衰慵笔墨,竟不能有纪行之什,以发挥奇险,负愧多矣。”此次战役,李尧栋也曾同行,对于《道乌纪程草》所记感同身受,对诗作赞誉有加。

(二)王梦庚再赴康巴与《鱼通蛮唱草》

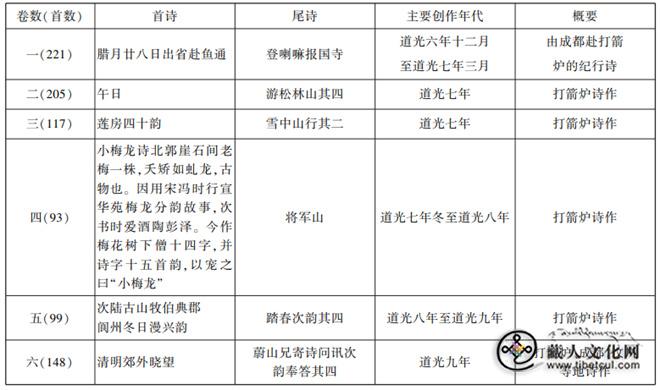

道光五年末,王梦庚升任雅州府打箭炉厅同知。《鱼通蛮唱草》六卷,一为赴打箭炉上任的纪行诗,二为在打箭炉厅同知任上的诗作。诗集中涉及康巴地区的部分起于道光五年末,止于道光九年秋。第六卷收有道光九年秋后,在成都、汶川等地的诗作。全集共收古今体诗631首。各卷概要(见表2)如下:

表2:《鱼通蛮唱草》概要

表2:《鱼通蛮唱草》概要

对于《鱼通蛮唱草》,曾任四川名山县知县的汪百禄(字桂山)在《鱼通蛮唱草·题辞》中有诗赞曰:“曾磨盾鼻逐鞭尘,眼界都从阅历新。地辟群蛮尊活佛,天留奇景待骚人。赞皇绩为筹边重,摩诘诗还比画真。自古弦歌能化俗,政声早听百蛮训。”①对其政绩和诗作,给予了很高评价。

“康巴两草”两集共八卷,时间跨度从嘉庆十九年至道光九年,大部分诗作均作于康巴地区,相关诗作达1004首。

三、“康巴两草”的内容

王梦庚的“康巴两草”,内容丰富,形式多样。其内容主要分为纪行诗、战争诗、山水诗、风土诗、感怀诗和赠行(唱和)诗等六类。其中前五类,言藏事,咏风景,这是作为清代诗词类藏学汉文文献的突出特点。

(一)纪行诗

清代诗词类藏学汉文文献中的纪行诗是最常见的诗歌体裁之一,特点较为显著。从雍正十三年允礼《奉使纪行诗》始,赴藏纪行诗贯穿清一代(清中后期又称“纪程诗”)。“康巴两草”的纪行诗,主要集中于《道坞纪程草》与《鱼通蛮唱草》的第一部分,前者上、下两卷合为纪行诗集,为嘉庆二十年第三次瞻对战争时,王梦庚在乐山、道乌间往返的记录;后者为道光六年十二月至道光七年,由成都赴打箭炉上任的纪行诗作。

以程站次序,诗记行旅,举凡山川民情、感怀旅思皆入其中,是纪行诗最为显著的特点之一。《鱼通蛮唱草》始记于乐山凌云山下,经夹江至雅州,越大相岭,过化林坪而至打箭炉,再出关至泰宁,抵道乌军营;返程始道乌,过打箭炉、雅州、临邛、成都、新津,终于乐山牛华溪,首尾闭合,完整记录了王梦庚为第三次瞻对战争监运粮饷的全路程。首诗《奉檄赴瞻对大营晓过凌云山下,用苏长公金山寺韵》,借北宋苏轼《游金山寺》的七言古诗韵,全诗二十二句,大致可分三个层次,前四句写自己的行旅,中十八句描绘嘉州(今四川省乐山市)凌云山的山水形胜,大佛临江,乌尤遥影,后四句抒发自己赴康助剿的壮志感喟:“鱼通眺首山复山,要随虎旅诛奸顽。载酒寻游浑未已,归来重问江心水。”尾诗《赠顾萍生山长用杜拾遗寄岑嘉州韵》,借杜甫《寄岑嘉州》的韵,全诗十二句,采用边塞诗风格。“不见故人半载余,劳尘塞外驰军书。归未清秋接颜色,海棠香国皋比居。”抒发了作者完成任务后的喜悦之情。

《鱼通蛮唱草》第一部分为奔赴康巴的纪行诗,数量不多,王梦庚较为了解当地历史演化与民俗风情,其纪行诗更加厚重扎实,对民俗民情的记录更加真实鲜活。首诗《腊月卄八日出省赴鱼通》作于成都,尾诗《鑪城送吴肖生太守秀良旋省八叠七盘关韵》作于打箭炉(清代简称“鑪城”或“炉城”)。《鱼通蛮唱草》的纪行诗对沿途重要驿站、山水胜景、风土民俗均悉数记录。如《沈边土司》《冷边土司》《咱里土司》,专为三位土司而题,诗中述其驻地地貌、管辖区域、交通等情况。《咱里土司》云:“泸水分流渡,夷巢傍岸迎。碉楼夸险峻,咱里乐生成。地控鱼通近,途悬鸟道横。计程赢一昔,迢递傍鑪城。”原诗注:“咱里东界冷边,西界鱼通,明正司皆在鑪关以内。”诗作用精美的语言,描绘了咱里土司辖地的地貌形态与交通状况,表达出“作诗记志”的韵味。

又如:泸定桥作为著名景观,又是交通要道,王梦庚的《泸定桥》一诗,七言律诗,押韵严格,平仄、对仗工整:“泸江江水拍天高,那得鼍梁奠六鼇。五月金戈挥羽扇,千寻铁索驾银涛。安澜共庆平于掌,宅土何嫌瘠不毛。晴雪连峰波万叠,乘风飞渡首频搔。”诗中用“江水拍天高”突出了激流的澎湃和汹涌,用“铁索驾银涛”生动描绘了铁索桥的奇壮与艰险。

(二)战争诗

“康巴两草”中的战争诗,未单独成集,只是编入《道乌纪程草·上》。嘉庆二十年四月,川督常明奉旨征剿瞻对。六月,清兵大军压境,洛布七力为避其锋,兵退河西。常明好大喜功,谎称大捷,“捣热笼贼巢,洛布七力举家焚毙。”此时,王梦庚早已抵达道乌,闻“捷讯”而喜,赋诗数首,包括《将军梁修桥》《闻前军逼近夷巢》《喜闻大军攻克夷巢》《焚巢歌》《撤师后整军重出有感四叠韵》《闻官军焚毙瞻酋六叠韵》《班师志喜七叠韵》等,以诗歌的形式叙述了修桥渡江、逼近“夷巢”、攻克“夷巢”、焚寨撤师,较全面地反映了第三次瞻对战争。其中《焚巢歌》,可谓“长篇叙事诗”,详细记述了清军围攻并焚毁却玉寨的过程。

(三)山水诗

“康巴两草”中的山水诗,记录了康巴地区的美丽风光、奇特地貌。泸州学正何椿龄(字竹友)在《道乌纪程草·题辞》中赞美王梦庚的山水诗作刻画入细:“需大手笔为文章,楯鼻磨墨声琳琅。万言倚马何洋洋,一枝健笔千人扛。腕力突过五石强,余事寄兴复不浅,山川风土言其详。奇语岂独状奇景,有如聚米山能量。”奇语书奇景,是“康巴两草”山水诗的主要特点。如《道乌纪程草·上·海子》:“层颠千万仞,海水静无波。定有蛟龙在,中藏窟宅多。风雷山骨震,冰雹日光磨。效顺岩阿里,频赓清宴歌。”作者出打箭炉,渡白海子山,遇睡卧于雪山之间的白海子,但见千峰万仞,湖水静谧,耳边风雷震动山骨,视觉冰雹磨灭日光。诗句大气奇幻,诗境动静结合。

又如《鱼通蛮唱草·三·雪中山行》两首,其一“万仞玉山高,峰头流鹤响。倾听忽无声,雪花大于掌”;其二“积雪压空山,山断疑无路。何处暗香来,层崖悬玉树”。两首诗作五言绝句,平仄有序,短而味长,结尾入景尤妙。诗作用简练、概括的笔法,形象、生动地勾画出康巴地区山高严寒、崇山峻岭的气候和地貌。《鱼通蛮唱草·五·秋望》共四首,以物候为题,秋色为景,均为五言律诗。其一:“边徼秋临速,空山雁度慵。清波澄曲涧,落叶下高峰。野旷烟痕淡,林长树影重。相看萧瑟意,便欲逼严冬。”描绘初冬将至,鑪城落木萧萧与空旷萧瑟,反映出高原地区夏短冬长,秋冬无差的特征。故会尉山在《鱼通蛮唱草·题辞》赞叹其诗:“当前不是寻常景,难得诗人点笔看。”

(四)风土诗

语近竹枝,诗乘风物;异风异俗,歌咏庄谐。风土诗本就为清代诗词类藏学汉文文献一大特点,也是作品数量较多的诗歌体裁之一。

从道光五年末始,至道光十一年,王一直为雅州府打箭炉厅同知(《鱼通蛮唱草》收诗止于道光九年)。在民族地区的数年浸染,使《鱼通蛮唱草》中的风土诗对当地历史、风景、物产、风情描绘更加深刻厚重,鲜活生动。《鱼通蛮唱草·二·蛮中小乐府八首》便是代表。乐府本为配乐民歌,诗意贴近民间,诗句朴素鲜活,诗韵朗朗上口,与竹枝有异曲同工之处。《蛮中小乐府八首》由《转经楼》《扯索卦》《跳锅装》《止雪弹》《嘛呢旗》《皮船渡》《放索子》《跑骣马》组成,八首乐府介绍了康巴地区的民间信仰、歌舞艺术、交通运输和游牧生活。全组诗词语言活泼,描述具体,极具艺术感染力和民俗文化价值。如《跳锅装(庄)》:“青稞酿甘芦酒熟,细竿吸满春盈腹,跳丸舞剑那足称,锅设中庭竟弛逐。豹尾冠,牛革屦,双脚高腾如築杵;珊瑚珰,毼登毛裳,歌喉聒耳音绕粱。跳酣舞倦载进酒,举头向瓮抱两手。猪膘牛炙堆满盘,主人欢呼笑张口。萦尘集羽谁所传,禽歌兽舞交相沿;吹豳击鼓百日泽,犬羊食息真堪怜。跳锅庄,开琼筵。”诗词介绍了跳锅庄的盛装服饰、舞蹈仪式,描绘了康巴人民咂青稞酒,吹豳击鼓,载歌载舞、盛宴美食的欢乐场景。

《鱼通蛮唱草·一·鑪城杂兴次范菊船少府堃韵》其三,用短短八行七言诗句概括了打箭炉的服饰饮食、茶马互市、民间信仰与歌舞文化等方面的特征:“乌桓氀毼舞婆娑,摩竭牟尼谢琢磨。茶马千山争就市,貔貅万灶靖横戈。酥燃经窖朝宣呗,酒咂锅装夜踏歌。好向谿蛮续丛笑,翘轩攈摭莫蹉跎。”

《鱼通蛮唱草·五》中的《咂酒歌》,记录了藏族人民群聚喝咂酒的欢乐场面:“蛮乡底事求微沫,燕麦猴粱好生活。大含细入尽包罗,酿作彭亨任撩拨。碉楼舁出腾欢声,渣滓净尽来虚清。君不见:细竿裹棕争聚首,醴泉直向灵源生。低头一咂醉心骨,吸尽西江意殊得。”

(五)感怀诗

边塞地域偏远,交通不便,气候恶劣,生活艰苦。羁旅异乡,思乡念故,自是多愁善感、哀怨忧伤。故,感怀诗是清代诗词类藏学汉文文献中数量较多的一类作品,“康巴两草”也不例外。王梦庚所作感怀诗主要源自极具个人色彩的“四时感怀诗”与“山水感怀诗”,且数量较多。

山水感怀诗如《道坞纪程草·上·头道水》:“遥指鑪城路尚遥,隔江山色已相招。幽禽自啭多蛮语,野草无名半药苗。曲磴千盘云外度,飞泉百道洞中消。三更清梦烟霞迥,凉月横窗伴寂寥。”诗歌道出了王梦庚初入康巴的陌生与无奈,写尽了孤独与冷清。

又如《鱼通蛮唱草·二·边柳》其三:“闺中几度寄征衣,惆怅春风花事非。古驿阴疎炎乍透,碉楼绿重瘴逾肥。难抛乡思条频绾,不定离怀絮乱飞。莫向霸桥叹愁绝,千行望断暮烟微。”写作此诗时,王梦庚已属第二次入康,他的许多感怀与咏景诗,风格已渐成熟,其中不乏对康巴景物的赞美之作,以及对康巴大地的喜爱之情,但怨伤之感,仍时有表达。类似之作还有《乡思》四首(《鱼通蛮唱草·二》)、《自笑》(《鱼通蛮唱草·三》)、《白土坎微冷》(《鱼通蛮唱草·四》)等。

“康巴两草”中的“四时感怀诗”,多为因时感伤之作,如《鱼通蛮唱草·一·清明杂咏》其四:“殊方异俗费推寻,佳节徒传插柳心。天葬不顺劳谒塚,茶毗那复戒焚林。经幡飞动争毬綵,人语绵蛮当鸟音。独有望云空怅结,三年枨触泪沾襟。”诗作表达了清明时节,独坐望景的惆怅与悲凉。类似作品还有《元宵旅坐》(《鱼通蛮唱草·四》)、《除夕》《春怀》《秋夜》(《鱼通蛮唱草·五》)等。

此外,“康巴两草”中还收录了王梦庚大量赠行诗、唱和诗等,因咏藏特色不明显,本文在此不再赘述。

四、“康巴两草”的价值

清代诗词类藏学汉文文献,体裁多样,内容丰富。每一位作者和作品都具有不同的特点。王梦庚本为拔贡生,派入川省时只为拔贡二等,身份卑微,加上其恃才傲物,从其赠行诗可以看出,赠行诗的对象多为同年,或为同职官吏、地方雅士,其不愿结交权贵,朋比趋利,故其诗作在当时并不见广传,更不见收入其他涉藏诗歌辑集中。但作为清中期涉藏诗词的代表作者之一,王梦庚的“康巴两草”有其一定的价值与地位。

(一)“康巴两草”中的部分诗作表现了汉藏民族的团结与融合,这对于我们今天梳理铸牢中华民族共同体意识历史脉络提供了参考

清代诗词类藏学汉文文献本身便是汉藏等民族交往交流交融的产物。王梦庚升任雅州府打箭炉厅同知后,积极发展地方农业经济,鼓励广大藏族同胞学习、借鉴中原先进的农耕方式。《鱼通蛮唱草·六·课耕》记载:“清明节过半阴晴,谷雨连朝喜发生。度陇断云添树色,争流乱石壮溪声。漫天飞絮莺声老,扑地残花蝶梦清。莫道边城稀穑事,旄牛驾出学深耕。”

从《道坞纪程草》到《鱼通蛮唱草》,特别是在山水诗与感怀诗中,可以明显看出王梦庚两次赴康心路历程的微妙变化,虽哀怨之情贯穿其中,但诗风从阴暗到明亮,感情从抵触到赞美乃至喜爱的巨大变化。如《道坞纪程草》中将民族语言称为“幽禽自啭”,《鱼通蛮唱草·五·中秋见月》中言“不须弦管相催促,笳吹蛮歌亦复情”。这种变化,随着作者对康巴地方和民众了解的深入,产生了一种热爱和眷恋,这也是汉藏等民族交往交流交融的真实写照。

(二)王梦庚是清代诗词类藏学汉文文献作者中为数不多的高产诗人,其诗作具有很高的文学价值

诚如前文统计和分析,“康巴两草”两集共八卷,时间跨度从嘉庆十九年至道光九年,其中绝大部分诗作均作于康巴地区,共录诗1004首,这在清代屈指可数。

不仅如此,王梦庚的诗词古典雅致,律韵得体,收放自如,意境深邃。其诗韵结合韩愈、苏轼,所谓“句奇语重,不落蹊径”;近体诗从杜甫,大凡咏怀、羁旅、山水、纪实,自然清新,所谓“不名一格,少陵嗣音”。其涉藏诗作,更注入边地风情,自然浑厚,清新奇幻,是清代中期诗词类藏学汉文文献创作的代表,可谓清代康巴地区民族文学的珍贵财富。

(三)“康巴两草”真实记录了清中期康藏地区诸多重大历史事件,为我们研究清代康巴地区历史提供了相关史料

“康巴两草”中的战争诗,对于深入挖掘第三次瞻对战争具有一定价值。反击廓尔喀侵略之战,是清朝重大的历史事件,乾隆时期驻藏办事大臣松筠的《西招纪行诗》《丁巳秋阅吟》,以诗作加注释的方式,对此次战役的军事部署、行军路线及善后事宜,作了翔实描述。关于此后廓尔喀进贡的史实,目前仅见《太庵诗草·癸丑·渡象行》一首(《易简斋诗钞·卷一·辛亥》同录),《鱼通蛮唱草·三》有《张莘田明府聘三由前藏粮务报满,护送廓尔喀贡使进口过鑪赋赠》两首,其一:“乘传欣看锦旗扬,鱼通秋老烂生光。诗成佛土天花粲,经阅秖园贝叶香。国士却今弛北阙,美人从古重西方。蜀中争待慈云覆,定遍千村蔽芾棠。”记载了道光七年秋,张聘三(字莘田)护送廓尔喀贡使赴京过境打箭炉的情况;《鱼通蛮唱草·五》另录有《颁赐廓尔喀部诏书赴西藏》两首,记载了道光八年初秋,张维翰(字树屏)赍送颁赐廓尔喀部诏书过鑪的情况。这些诗歌,对于深入研究清朝的治藏方略、分析清廷与廓尔喀之间互动关系具有一定的史料价值。

(四)“康巴两草”是清中期康巴民俗风情的见证,具有较高的民俗研究价值

清代诗词类藏学汉文文献,以藏族地区为创作背景,对藏族群众生产生活状况作了真实记录,特别是其中的纪行诗与风土诗“广泛地记录了出使地域的山川地貌、季节征候、风土人情,留下了珍贵的文字材料,不仅具有少数民族史料价值,也具有文学价值”。

“康巴两草”中的风土诗,生动描绘了历史、风景、物产、风情,可谓康巴人文风情文学类别的“民俗指南”,对于今天追溯康巴风物的历史,考辨民俗文化之流变具有一定的学术价值。

本文系四川省社会科学重点研究基地康巴文化研究中心2022年重点项目“清代早期康藏地区‘咏藏诗’整理与研究”(项目编号:KBYL2022A002)阶段性成果。

作者简介:焦虎三,中国非物质文化遗产研究院(四川文化艺术学院)羌文化保护与发展研究中心研究员。

原刊于《西藏研究》2024年第2期(责编:米玛次仁),原文版权归作者和原单位所有,注释及引用略。