记者在甘肃天水和陇南寻访文化遗存时,多的人都在推荐两地的杜甫草堂。这是当地堪称妇孺皆知、为他们带来巨大荣誉的圣景之一。文人墨客题词赋诗,各色游客蜂拥来去。说实话,记者也曾热爱过诗歌,也曾在青春的岁月里为那些古老的文字感动和流泪,并被那些逝去年代里的名字们滋育和温暖。但是,由于繁累的城市生活,多年来似乎又与那些名字相距淡远了。

这是一次不经意的重逢,一个伟大的名字,似乎不可思议地穿越时空,突然和我们相逢在一座普通的建筑群中,在那些朴素的我们触手可及的草木山水中斑驳摇曳。

为此,记者决定追踪诗圣杜甫在甘肃境内那一段短暂的、令人伤感的诗歌行旅。

杜甫生平简介

杜甫(712-770)字子美。杜甫生于河南巩县。他出身于一个世代奉儒守官的家庭,立功立言是这个家族的传统。杜甫的十三世祖是西晋大将、著名学者杜预,祖父杜审言是初唐著名诗人,官修文馆学士;父亲杜闲,做过朝议大夫、奉天令。

杜甫的一生可分为四个重要的时期:

读书、壮游(35岁以前);长安求职(35-44岁):天宝十四载(755)十月,44岁的杜甫才被任命为河西尉,后改右卫率府曹参军;陷贼与为官(44-48岁):公元755年11月发生安史之乱,次年六月长安陷落,杜甫流亡,被判军俘获,次年四月,逃归凤翔肃宗行在,被任命为左拾遗,不久因上疏营救房琯而被贬为华州司功参军,次年(759)七月,杜甫弃官,先往秦州(现天水),后至同谷(现陇南成县),十二月又往成都。

漂泊西南(48-59岁逝世):48岁-50岁在成都草堂,后又漂泊,53岁又回草堂,友人严武保举他为检校工部员外郎(后人因称杜工部),次年严武突然去世,他到夔州住了近两年,写了很多诗。57岁乘船出峡,想回家乡。59岁冬天,死在由潭州到岳阳的一条船上。

今存诗歌1400余首,文章21篇。

因饥馑而弃官来到秦州

据《李白与杜甫年表》记载,杜甫“乾元二年(759年),初夏回华州,因饥馑,弃官往秦州”。记者注意到,当年的杜甫,因目睹官吏们不顾百姓死活,处处强迫征兵拉夫,只听见妇孺老弱在倾诉、啼哭,同时他也看到不少人民积极支援官军。这些见闻,给他非常深刻的印象,遂写成了著名的“三吏”、“三别”。同年七月,他因饥馑弃官不做,带着家小来到秦州(今天水)。

杜甫初到秦州,住在东柯谷(今天水麦积街子乡八槐村)。当时他心中萌生了“东柯遂疏懒,休镊鬓毛斑”的终老东柯谷的念头。就是后来移居秦州后,杜甫还对东柯谷白水涧的幽姿奇趣难以忘怀。在贫寒中,他保持了一个诗人的童趣。在他给侄儿杜佑的四首诗中有三首提及东柯谷白水涧。“山晚黄云合,归时恐路迷。涧寒人欲倒,林黑鸟应栖”(《佐还山后裔三首》)。

杜甫居住秦州期间,曾与友人登麦积山,写下《山寺》:“野寺残僧少,山园细路高。麝香眠石竹,鹦鹉啄金桃。乱水通人过,悬崖置屋牢。上方重阁晚,百里见秋毫。”寓景于景之中,融景生情,是描写麦积山著名的一首诗。杜甫还曾到秦州城北,登仁寿山,踏访东汉隗嚣宫的遗址。对曾想盘踞一方,称王霸道,但到头来也只留得“丹青野店空”的西周大将,发出了感慨之情。杜甫在游古刹南郭寺时,留下名诗:“山头南郭寺,水号北流泉。老树空庭得,清渠邑一传。秋花危石底,晚景卧钟边。俯仰悲身世,细风为飒然”。

在秦州期间,诗人亦苦亦乐,做诗百余首,几乎都是五言诗。内容记录了他在这一时期的所见所闻所思。其中最为突出的是《秦州杂诗二十首》,苍莽峭拔,一气呵成,而又转折不衰,达到诗韵的巅峰。

天水的南郭寺

天水的南郭寺

杜甫诗中的“北流泉”

杜甫诗中的“北流泉”

南郭寺中的“春秋柏”

南郭寺中的“春秋柏”

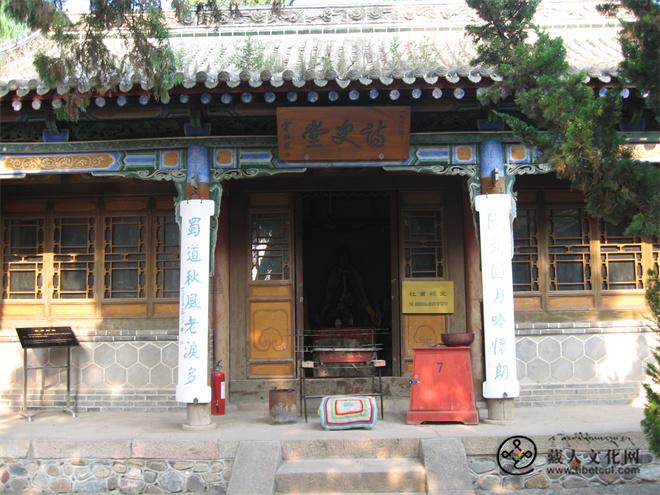

南郭寺内的诗史堂

南郭寺内的诗史堂

南郭寺中悲天悯人的杜甫塑像

南郭寺中悲天悯人的杜甫塑像

记者在南郭寺看到,该寺东院观音殿前现有一座八角尖顶小厅,内有水井清澈见底,水味甘美,四时不竭。据说这就是杜甫诗中的“北流泉”。西牌坊前有两株参天古槐,高约25米,围达6.8米,虬枝揽云,叶茂蔽日,树龄均在千年以上,俗称唐槐。东后院内,一座砖砌花墙围护着一株古侧柏。树身分三枝,形如斧劈,黛色霜皮,南北倾伸,据测定树龄约2300—2500年,俗称“春秋柏”。树中寄生一黑蛋树(朴树),观者无不称奇。清顺治初,任陇右道佥事的宋琬(1614-1673),创造奇迹,主持集书圣王羲之、王献之等书体,选杜甫流寓陇右时所做诗60余首,镌刻而成的诗碑——二妙轩(因诗妙字妙而得名),现重建在南郭寺。

穷愁无奈,南迁同谷

在秦州居住约三个月后,因天气寒冷,饥寒交迫,也正是诗人忧虑去向之际,同谷(现陇南成县)县令来信相邀。于是,这年冬十月,“无食向乐土,无衣思南州(指成县)”的诗人,携家眷南下,踏上赴同谷的艰难跋涉。经赤谷(今天水市暖和湾)、铁堂峡、盐井(今礼县东盐官镇)、寒峡(今西和县长道镇祈家峡)、法镜寺(今西和县北石堡城西山上)、青阳峡(今西和县东南五十里处)、龙门镇(今成县纸坊镇府城村)、石龛(今成县观音崖)、积草岭(今成县西北九十公里处的殿山梁)、泥功山(今成县牛星山)到达同谷(现成县)。没想到到同谷后,县令竟然翻脸不认,不肯解囊相助,尴尬的杜甫只好在凤凰山下结茅而居。

在成县居住的这段时间,诗圣杜甫将所历所感写成了一组纪行诗,这组诗作几乎全是用所经历的每处地方的地名作为标题,真实地记录了诗人每一步的艰辛,反映出杜甫自己的不幸,进而想到战乱中百姓和士兵所受的灾难,始终贯穿着“穷年忧黎元”的主旨。这组诗作,在杜甫全部作品中占有极其重要的地位。特别是在《乾元中寓居同谷作歌七首》(又名《同谷七歌》)和《凤凰台》中,诗人把自己的生活、思想和对远在他乡的弟妹的关怀,对祖国美好山河的热爱,对国事时局的关注,对昏庸腐朽的统治者造成的战乱灾祸的谴责,以及他“再光中兴业,一洗苍生忧”的美好愿望都集中表现出来,充分体现了他作品的“诗史”特征。

《同谷七歌》是一组七言古诗。诗中描绘了诗人饥寒交迫的痛苦遭遇,以及他和亲人骨肉分离的悲哀不幸。他从秦州到同谷时,认为境况将会改变,一切将会好转。不料到同谷后,实际情况并非他想象的那样。一家流落山谷,生活更加艰难。他只得以白头乱发的暮年之躯,在天寒日暮的山谷中捡橡栗或挖黄独来充饥。有时还因雪盛地冻,空手归来。过着“短衣数挽不掩胫”、“手脚冻皴皮肉死”的痛苦生活。至今读来仍催人泪下,肝肠欲断。

《凤凰台》是杜甫自秦州赴同谷纪行诗的最后一首。该诗在杜甫思想发展过程中,具有承前启后的重要意义。它上承长安十年“穷年忧黎元,叹息肠内热”的思想,下启入蜀后“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的理想。其中《茅屋为秋风所破歌》所表明的心志和《凤凰台》一脉相承,显示出杜甫在自己穷愁潦倒中仍不忘忧国忧民的知识分子情怀。

一个踟躇的背影和永远的伤痛

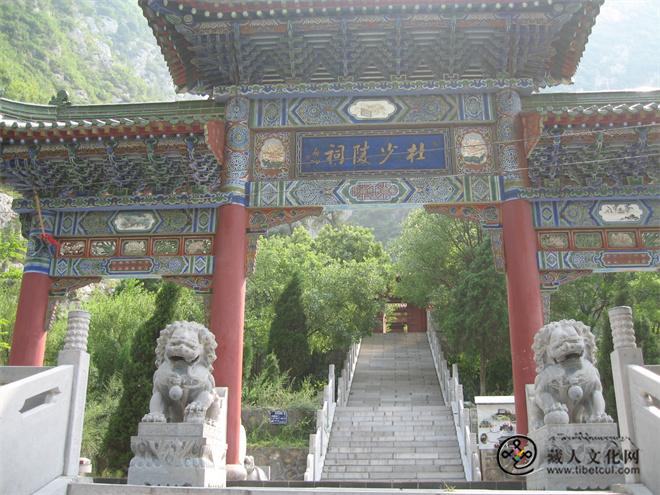

记者从天水的南郭寺,寻迹到成县。据说坐落于成县城东南 3.5公里处的飞龙峡口杜公祠,是国内现存三十七处“草堂”中历史最久的一处。相传杜甫亲手种植有八柏一槐一海棠,现存古柏三株。宋徽宗宣和五年(1123年),“秀才赵惟恭捐地五亩,县令涑水郭慥始立祠。……使来者美其山川,而礼其像,忠其文”,也就是在杜甫故居的遗址上重修了一座祠堂。后来经过宋、明、清、民国年间几次修建和补葺,草堂才逐步美轮美奂。

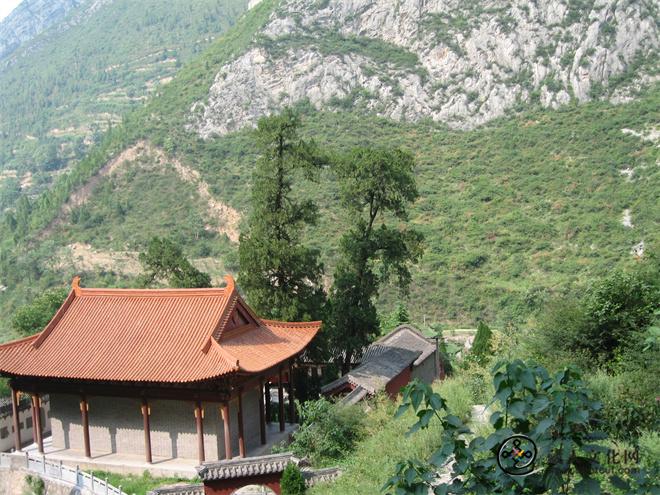

成县飞龙峡口杜公祠

成县飞龙峡口杜公祠

成县杜公祠内的杜甫塑像

成县杜公祠内的杜甫塑像

成县杜公祠碑廊

成县杜公祠碑廊

成县杜公祠内古柏据说为杜甫亲手所植

成县杜公祠内古柏据说为杜甫亲手所植

成县杜公祠对面凤凰山一角,即是杜公睡卧的头像?

成县杜公祠对面凤凰山一角,即是杜公睡卧的头像?

据载,杜甫当年到同谷后,陷入饥寒交迫的绝境。在同谷住了一个多月,又在十二月一日起程赴成都。从华州到秦州、到同谷,又从同谷到成都,杜甫曾在《发同谷县》诗中说,“奈何迫物累,一岁四行役?”。居留仅仅四个多月,也许是他一生中最刻骨的岁月后,杜甫留下一个踟躇凄苦的背影,永远离开了秦陇。

乾元二年,是杜甫最艰难的一年,也是成就了他诗歌伟岸的一年。宋代文学家朱熹曾评论说:“同谷七歌豪宕奇崛,兼取九歌、四愁、十八拍诸调而变化出之,遂成创体。”著名诗人兼学者冯至指出:“在杜甫的一生,759年是他最艰苦的一年,可是他这一年的创作,尤其是‘三吏’、‘三别’以及陇右的一部分诗,却达到最高的成就。”著名学者朱东润教授更是钟鼎之言:“乾元二年是一座大关,在这以前,杜甫的诗还没有超过唐代其他的诗人,在这年以后,唐代的诗人便很少有超过杜甫的了。”