摘要:“管理西藏事务掌黄帽教法吉祥诺门汗之印”是清中央政府委任第穆呼图克图担任西藏地方政府摄政一职时所赐的印章,是清中央政府在西藏地方设立摄政制度的重要见证,具有很高的文物价值、重要的政治意义。本文根据相关史料文献和印玺文物,考证了诺门汗印的历史,阐述了清代西藏地方摄政与印章的更替关系,分析了西藏印章的艺术特征及文化内涵,认为此印是中华民族共同体形成和发展过程中的重要历史产物。

关键词:布达拉宫;印章;印钮;特征

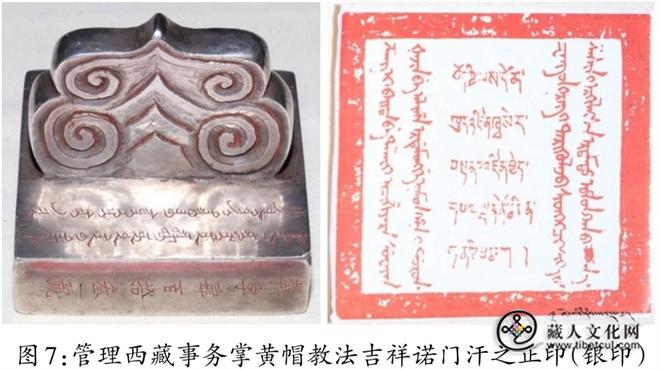

布达拉宫藏的“管理西藏事务掌黄帽教法吉祥诺门汗之印”(下文称“诺门汗印”),是一枚宝珠钮方台印(见图1)。此印整体构造精巧,钮与台均选用优质檀木精制,印章通高13.8厘米、印面边长8厘米,尽显古朴典雅之风。印钮雕琢成摩尼宝珠形,钮、台表面浮雕火焰宝珠、缠枝莲等花纹;印钮与印台连接处环刻一圈金刚交杵纹,下方再饰以一圈俯莲,犹如佛座莲瓣,增添了一份神圣与庄严。印章腰部有钮穿,呈圆孔状,内存红色印绶,印绶上拴带黄色布条,系该印之封存说明。布条上用藏文珠匝体(འབྲུ་ཚ)书写,内容为“木龙年(1904)8月6日收到大皇帝对第穆摄政的降罪诏书,当时没收的银印及色唐印(སེལ་དམ)均封存于此。记于木蛇年(1905)3月18日。”①

图1:布达拉宫馆藏之“诺门汗印”

图1:布达拉宫馆藏之“诺门汗印”

印面采用铁质正方形,牢牢镶嵌于方台底部,其上阳刻满、藏、蒙三种文字,其中藏文为“བོད་ཀྱི་ལས་དོན་ཁུར་འཛིན་ཞྭ་སེར་བསྟན་པ་འཛིན་བྱེད་དཔལ་ལྡན་ནོ་མིན་ཧན་ཀྱི་ཐམ་ཀ།”,汉译为“管理西藏事务掌黄帽教法吉祥诺门汗之印”。印文正上方的边框处阴刻“∴”符号,这在印章术语中被称为印额(ཞལ་ཐོད),也称为额记。印章、印文及“布条说明”包含了较多文物、历史信息。因此,这枚“诺门汗印”不仅是一件精美的艺术品,更是研究西藏历史、印章艺术以及清朝时期中央政府对西藏治理政策的珍贵实物资料。它的存在,为我们揭开了一段段尘封的历史,让我们得以窥见那个时代的风貌与变迁。

一、诺门汗印概述

历史上,佛教对西藏社会的影响深邃而广泛,其精神内涵与艺术形式深深渗透于西藏社会的每一个层面。作为承载文化意义的重要载体,印章这一文化符号亦不例外,深受佛教文化的熏陶与影响。布达拉宫所珍藏的“诺门汗印”,便是一枚典型的西藏地方特色印章,它不仅在造型设计上展现出非凡的精巧与匠心,更在材质的选择与印文的布局上,淋漓尽致地体现了西藏地方文化的独特韵味与佛教艺术的深邃内涵。这枚印章堪称佛教文化精髓与西藏本土艺术灵韵交相辉映的典范之作。

(一)布达拉宫馆藏印的特征

1.摩尼宝珠钮。布达拉宫馆藏的这枚“诺门汗印”钮式为摩尼宝珠形状,这种钮式是西藏印章的一个典型特征,西藏本地造的印章中印钮几乎都为摩尼宝珠状。这一特点不仅限于清朝近三百多年的历史,最早可追溯到元朝,如西藏博物馆藏的“大朝国师印”(见图2)就是一枚典型的元代摩尼宝珠钮古印。“大朝国师印”是忽必烈汗赐予国师八思巴的印章,在未确立“元”这一朝代名称前蒙古汗国以“大朝”相称,足见西藏印章摩尼宝珠钮式在元之前已有。明清以后更是出现了大量摩尼宝珠钮式印章,如:布达拉宫馆藏的固始汗之“白檀印”(普应禅师印)、赏巴国公印、司徒之印、第司桑吉嘉措印(见图3)、民国时期热振摄政银印(见图4)和达扎摄政的银印以及历代达赖喇嘛、摄政呼图克图的私印等等。

摩尼宝珠在佛教文化中是象征神圣的符号,摩尼又称如意珠、末尼,用来比喻佛、佛法和佛教教义的功德。观世音菩萨的六字大明咒“唵嘛呢叭咪吽”中的“嘛呢”二字,是摩尼的另一种音译,意思是如意珠,摩尼宝珠又是千手千眼观音的手持物之一,所以一定程度上它也代表着观世音。摩尼宝珠又是转轮王七宝之一,象征着转轮王的财富与权力,“拥有摩尼宝珠转轮王便通达一切(诸法)”。[1](P71)佛教认为转轮王是前佛教时期用于代表普遍意义君王的象征标志,是佛教中最伟大的君主,转轮王继位后治下国泰民安,百姓富足,风调雨顺,善法增益。《佛说温室洗浴众僧经》中说:“世间转轮王,七宝导在前,周行四海外,兵马八万四,明宝照昼夜,玉女随时供,端正身香洁,斯由洗众僧。”②

历史上,西藏各地执政者基本都有宗教身份,其中很多上层当权者有观世音化身、在世转轮王等说法,这些说法无疑是为了稳固和提升政教权力,维护自身权力地位之正统性和合法性,从而迎合社会普世价值的一种导向措施,所以摩尼宝珠也成了西藏印章钮式的首选。

2.莲瓣、额记、材质。布达拉宫馆藏的这枚“诺门汗之印”,钮台之间环刻俯莲,印文正上方边框处阴刻 “∴”标记,这两处特征也是西藏印章的重要特征。西藏本土制造的印章形状大多犹如一座佛塔,印台如塔基,印钮如塔身,钮台之间一般环刻莲瓣,犹如印钮坐在莲花座上一般,体积较大的印章几乎都是这个造型。何以如此?“莲花”是佛教的象征,佛国也称“莲界”、佛经称“莲经”、佛座称“莲座”或“莲台”,佛寺称“莲宇”、僧舍称“莲房”、袈裟称“莲衣”,佛托胎就有“象口含莲”、降生有“步步生莲”等成语形容,因此西藏印章上镌刻莲花元素还是与佛教文化影响有关。

额记,也称为印额,即印面正上方边框处镌刻的记号,很多西藏印章的额记一般镌刻有日月星辰或其他象征符号,也有记为特殊含义的字母等,如:“诺门汗印”额记为“∴”标记、其副印的额记为梵文乌尔都体的“ཛ”字标记[2](P19)、第司之色唐印(见图5)额记为阴刻“∴”标记、贝子康济鼐首席噶伦印的印面正上方边框处的额记是一个星月图符、演教禅师之印③(见图6)额记为藏文“ག”字等等。

“诺门汗印”的钮和台均为檀木作,印面为铁质正方形、包镶在方台底部,这个设计又是西藏本地造印章的一大特征。一般情况下,西藏本地造体积较大的印章材质、造型基本如此,体积较小的印章通体为合金材质。檀香又名旃檀,是名贵、珍稀植物,有香味,是佛教重要的香材,深受寺庙僧侣的喜爱,有“佛教无檀香不传,檀香无佛教不贵”的说法。佛教与檀香形影不离,有佛必有檀,有檀必有佛,所以西藏制作的印章喜以檀木为材,但因檀木的硬度和耐磨性不如金属,所以很多印章采取了印面包镶金属的做法来降低印章的使用损耗。

3.印文篆刻特征。清中央政府对于印文有定制,据载“乾隆朝厘定印制,始自十一年(1746)钦定《宝谱》,再经十三年改镌御宝而至于百官印信,至十七年全部改镌完成。”“乾隆朝定制,同时完成了印文满汉文均篆及界定不同篆体的应用范围的双重任务。”[3]标志着清朝印制进入成熟期,也影响西藏印文的标准规格。布达拉宫馆藏“霍尔东科长官司印”的满汉印文都是依照相应的规制而篆。布达拉宫馆藏的“诺门汗印”铸造于1759年,是在乾隆厘定印制之后,但是印文却未依制而篆,这缘于乾隆十四年(1749)的另一个规定,“凡是赐给蒙古和西藏地方的印章都用清文(满文)、唐古特文(藏文)、蒙文三种文字,其中满文不必篆写。”④故诺门汗印之印文未作篆写,印文缺汉文也并非礼部铸印局有制不依,自作主张。

(二)“诺门汗印”正印简介

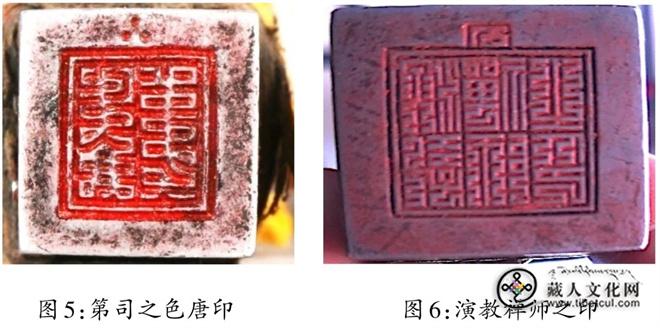

乾隆二十二年(1757),七世达赖喇嘛圆寂后,西藏地方政府的僧俗官员通过驻藏大臣奏请乾隆皇帝,请求让第六世第穆呼图克图阿旺降白德勒嘉措代理掌办西藏政教事务。乾隆皇帝批准了这一请求,并颁赐第穆呼图克图“诺门汗”封号以及一枚云钮方台银印(见图7)。这枚银印,由清朝铸印局精心铸造,是典型的官印。该银印的印台左右两边刻有“乾隆二十五年六月”和“乾字肆百拾叁號”,印台后边刻有“礼部造”字样,显示了其制作的年份、编号和部门。印台上方云钮两侧还刻有相应的满文和蒙古文,彰显了其多民族共荣的特点。

云钮是清中央政府颁赐给西藏地方上层喇嘛和统治者印章的主要印钮形式,这种印制在《清史稿》中有明确记载:“喇嘛、呼图克图,或金质,或银质,扎萨克大喇嘛,铜质,并云钮。”[4]因此,西藏博物馆所藏达赖喇嘛金印、扎什伦布寺所藏班禅额尔德尼金印、管理西藏事务掌黄帽教法吉祥诺门汗之银印、布达拉宫藏的丹杰林扎萨克印等,凡是清朝中央颁赐给西藏宗教人物的印章,都统一采用了云钮式印章形制。广泛运用云钮式印章形制,反映了清代统治者对藏传佛教的尊崇,特别是对格鲁派领袖的尊崇。在西藏地区实行政教合一的统治背景下,乾隆皇帝赋予达赖、班禅等宗教领袖以宗教之外的权力,通过云钮这一富有神秘色彩的印钮形式,展现了其至高无上的地位。云龙为伍,高乎在天,云钮印亦成为西藏至尊者所持印章的象征。[3]

(三)“诺门汗印”的性质

西藏印章文化中有一个独特的存在——替代印,藏语称为ཐམ་གཡོག,其字面意思为“印仆、原印之仆”。这类印在形式上可细分为仿制印和副印两种。

仿制印,作为替代印中的精品,其对原印的复刻达到了近乎一致的境界。钤盖之下,印模与原印无异,展现了高超的复制技艺。通常这类印章的体积较大,选材考究,印体多用檀木,印面包铁,既体现了工艺之美,也彰显了其尊贵的身份,往往用于处理高等级的公文。

副印,又可进一步细分为两类。一类是摘录原印印文中的汉字后另行制作的印章;另一类则是将原印印文中的藏文部分摘录,并转换为八思巴文进行制作的印章。这两种副印在保持原印核心信息的同时,也展现了不同的文化特点和艺术风格。这种灵活性与创新性,使得副印在西藏印章文化中独树一帜,成为展示多元文化与艺术风格的窗口。

布达拉宫馆藏的“诺门汗印”,是遵循西藏印章规制制造的一枚典型的仿制印。它与西藏博物馆的“管理西藏事务掌黄帽教法吉祥诺门汗之印”正印,在印文、尺寸、布局上完全相同,但在钮式、材质、纹饰等细节上存在明显的差异。布达拉宫馆藏的这枚仿制印,作为乾隆御赐正印(银制)的替代品,不仅工艺精湛,展现了极高的工艺制造水平和仿制精度,更见证了西藏印章艺术的辉煌与魅力。它与正印相互辉映,共同诉说着西藏印章艺术的深厚底蕴和独特魅力。

此外,布达拉宫与西藏博物馆还分别藏有十三世达赖喇嘛的“如意王印”仿制印与五世达赖喇嘛金印的仿制印,这些仿制印不仅是对原印的忠实复制,是艺术与文化的传承,更是西藏历史的见证。值得一提的是,这些珍贵的金印、银印象征意义重大,但因其体积大、质量重,在实际使用中多有不便,因此,西藏地方政府往往会在当地铸造制作替代印以代行正印之职。这种做法不仅保护了正印不受损坏与遗失,更在实际行政中发挥了重要作用,体现了藏族人民在传承与创新中的智慧与匠心。

二、历史渊源

诺门汗印自1760年铸造起,至1904年最终被收归入藏布达拉宫,这145年间,它活跃于西藏地方政治舞台,成为一个重要的历史见证。在这一阶段内,诺门汗印多次被用作西藏摄政之印,其权力与地位不言而喻。然而,它也曾几度被封存于布达拉宫库房,历经政治变迁和时代更迭。诺门汗印不仅是清代西藏地方政治制度的重要见证,更是西藏摄政制度兴衰的珍贵历史文物。在诺门汗印活跃于西藏政治舞台的这段历史时期,共衍生出了相关的四枚“诺门汗印”。通过这些印章的流传和使用,我们可以更加深入地了解西藏历史和文化,以及西藏与中央政权之间的紧密关系。

(一)四枚“诺门汗印”

获封号、赐印过程。在1757年七世达赖喇嘛圆寂后,西藏地方的僧俗官员经过商议,通过驻藏大臣向乾隆皇帝奏请,希望任命第六世第穆呼图克图阿旺降白德勒嘉措代理掌办西藏事务。乾隆皇帝在三月十二日收到奏折后,与众臣共议后同意了这一请求,并下旨道:“朕赏迪穆呼图克图诺门汗之号,俾令如达赉喇嘛在日,一体掌办喇嘛事务。”[5]藏文史料也记载了乾隆皇帝的圣旨内容,“在持金刚达赖喇嘛的灵童降世之前,需要委任一位大呼图克图为首领,并赐予‘掌黄帽教吉祥诺门汗’的名号。”[6](P788)

历史上,与“掌黄帽教吉祥诺门汗”这一封号相关的印章共有四枚。1757年第穆活佛从清中央政府获得了掌办喇嘛事务之职和“掌黄帽教吉祥诺门汗”的封号。第穆活佛根据封号新造了一枚摄政印,印文内容为“皇帝敕封掌黄帽教吉祥诺门汗之印”,印文字体为八思巴文。这是第一枚“诺门汗印”,也是历代丹杰林摄政所使用的摄政印。

然而,在处理西藏地方政教事务时,第穆活佛可能意识到没有朝廷正式颁赐的印信会带来诸多不便,并可能影响其处理事务的威信。于是,1759年,他主动向乾隆皇帝请求赐印。乾隆皇帝很快批准了这一请求,并颁赐了册文、印信。[7]据藏文文献记载,土兔年(1759)⑤,第穆活佛收到了乾隆皇帝颁赐的金册、银印,印文为“管理西藏事务掌黄帽教法吉祥诺门汗之印”。[2]这枚银印就是第二枚“诺门汗印”,也是布达拉宫馆藏的“诺门汗印”的正印。

随后,布达拉宫馆藏的“诺门汗印”檀木印问世,这是第三枚印。其后,在1805年,功德林活佛达擦济咙旦必贡布摄政时,根据正印印文刻制了一枚副印,印文为“管理西藏事务掌黄帽教法吉祥诺门汗印殊胜”,印文字体为巴思八文。这便是第四枚印。这枚副印的功用也是摄政印,亦是目前已知的唯一一枚在特定摄政期间使用的印章,仅在达擦济咙旦必贡布活佛摄政时使用过,未见其他摄政使用记录。目前也收藏在布达拉宫。

这四枚“诺门汗印”不仅是西藏地方政治制度的重要见证,也是西藏摄政制度兴衰的珍贵历史文物。它们见证了西藏与清朝中央政府之间的紧密联系,以及西藏政教合一制度的演变过程。

(二)“诺门汗印”的官印特性

从汉藏史料分析,“诺门汗印”确实是西藏地方政府之摄政一职的官印。从1760年到1895年间,西藏地方政府共出现了十一位摄政活佛,其中有九位在任期间使用了“诺门汗印”。首位使用者是第穆阿旺绛白德勒嘉措活佛,他在乾隆帝那里获得银印后,继续摄政18年一直使用该印,直到1777年1月22日去世。他的银印和其他相关印章由汉藏官员封存在布达拉宫内库中。[8]

1777年8月,新一任的摄政策墨林阿旺慈诚活佛上任,开封启用这些印章。1791年,八世达赖喇嘛开始亲政,“诺门汗印”按规定被封存于布达拉宫。直到1804年,八世达赖圆寂后,由达擦济咙旦必贡布活佛出任摄政,该印章再次从布达拉宫启用。

1810年达擦活佛圆寂后,第七世第穆活佛接任摄政,并获准继承使用达擦活佛的大银印。[8]1819年3月3日第穆活佛去世后,摄政印章并未被封存于布达拉宫,而是直接交给了下一任摄政二世策墨林诺门汗。他出任摄政五个月后,1819年8月13日收到皇帝正式的委任诏书,除了大银印外其他印章全部收回布达拉宫内库。[8]1844年,二世策墨林诺门汗因罪被免去摄政职务,流放内地,暂由七世班禅旦必尼玛代理摄政一职。不到一年时间,皇帝委任第三世热振呼图克图为摄政。1862年,由于政治斗争,热振活佛携印逃至内地。从此直至1875年,“诺门汗印”在这十三年间无相关记载。期间,协札旺秋杰布(1862-1864年间摄政)和德珠洛桑钦绕旺秋(1864-1873年间摄政)两位摄政从皇帝那里获得了诺门汗和呼图克图的封号,但他们任职期间使用印章的情况尚待考究。

1877年,达擦呼图克图被皇帝敕封为摄政,又启用“诺门汗印”。他在1886年8月8日去世,之后所有的印章都被封存在布达拉宫内。之后,第九世第穆阿旺罗桑称勒饶吉代理摄政,并向皇帝请奏新任摄政事宜。1887年5月13日,他正式就任摄政,并从布达拉宫取出历代摄政的银印和第穆前两代摄政的印章并启用,一直到1895年他辞去摄政职务,十三世达赖喇嘛开始亲政。根据目前已知资料,第九世第穆活佛卸任时并未上交相关印章,这些印章直到1904年才被存放于布达拉宫。

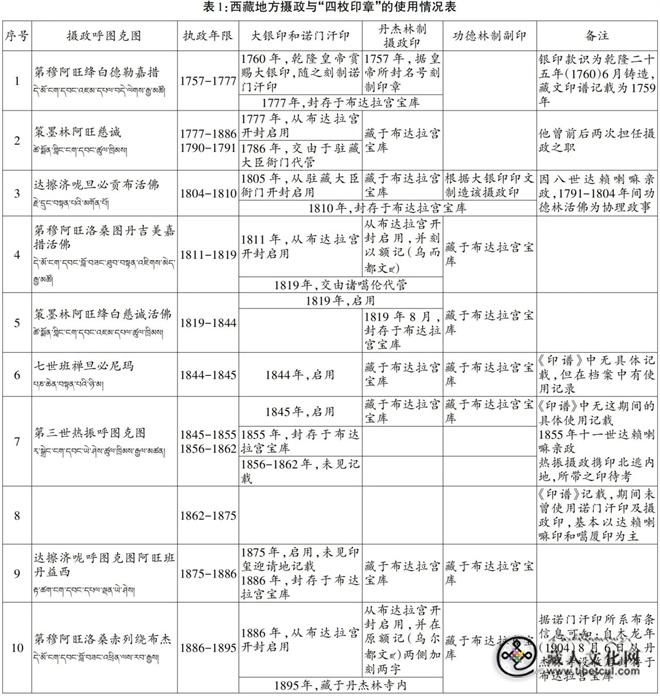

由此可知,与布达拉宫馆藏的“诺门汗印”相关的还有其他三枚印章,即乾隆皇帝御赐“大银印”、第一位摄政第穆活佛自制摄政印和功德林活佛达擦济咙旦必贡布摄政时所制的副印。这些印章与西藏地方摄政制度有着紧密的联系。现根据印谱内容和相关文献记载信息,以表格形式做一梳理(见表1)。

(三)封存于布达拉宫的缘由

“诺门汗印”最后一次被收归布达拉宫并非依照常规封存流程,而是作为没收品而来。这起事件源于一场针对十三世达赖喇嘛的诅咒谋害案,历史上被称为“第穆事件”。《十三世达赖喇嘛传》详细记载了此事:“1899年,卸任摄政的第穆活佛所在的丹杰林寺庙的一些人员涉嫌诅咒谋害达赖喇嘛,后被达赖喇嘛察觉,并发现了谋害之用的符咒。此案后经西藏地方政府调查,召集三大寺及全体僧俗官员会议,一致决定依法惩处罪犯,并没收丹杰林寺财产,同时勒令卸任摄政的第穆活佛在丹杰林寺内闭门思过。”[9](P208)当时驻藏大臣文海也支持西藏地方政府的这一处理决定,并向皇帝奏报了相关情况,请求剥夺第穆活佛的名号。[10]

光绪皇帝在审阅奏折后批复“著照所请”,同意暂时革除第穆活佛的名号。[11](P1746)虽然关于该事件的许多细节至今仍存争议,但可以确认的是,布达拉宫馆藏的许多文物与丹杰林寺有着深厚的联系,其中就包括因这一事件而流入布达拉宫的第穆活佛的诺门汗印。

诺门汗印上拴系的布条也明确记载了:在木龙年(1904)8月6日,收到大皇帝对第穆摄政的降罪诏书,当时没收的银印及色唐印都被封存于布达拉宫。这一内容是在木蛇年(1905)3月18日记录的。

为什么第穆事件发生在1899年,而诺门汗印在1904年才进入布达拉宫?这主要是因为历史上第穆活佛系统有多人曾出任摄政,他们多次收到过皇帝的封赏,寺产规模庞大,涉案人员地位较高,案件影响范围广,因此查办和处理时事务繁杂、耗时长久。并且,涉及重大事项时须报奏皇帝决断,所以前后花费数年时间是在所难免的,也就可以理解为什么事件发生于1899年,直到1904年才将印章等物收入布达拉宫。

结语

综上所述,自清中央政府颁赐“管理西藏事务掌黄帽教法吉祥诺门汗之印”的银印前后,在西藏衍生出了与之相关的三枚印章:一枚西藏本地制造的仿制印以及两枚副印。目前,这枚银印由西藏博物馆收藏,而仿制印(诺门汗印)和其中一枚副印则珍藏在布达拉宫。印文中有额记的副印目前尚未发现(也可能尚未公开)。

“诺门汗印”是典型的西藏本地制造的印章,其设计和制作体现了本地印章艺术的精髓。这枚印章与西藏的摄政制度紧密相连,自1760年制成启用至1904年封存,长达145年的时间里,其使用者均为西藏的摄政活佛,因此它完全可被视为西藏摄政之印的象征。

诺门汗印的启用和封存都遵循着严格的规程,这些规程体现了西藏最高官员和中央驻藏官员对权力交接的严密监管。每一次的启用都标志着西藏地方政府最高权力的一次重要交接,因此,布达拉宫馆藏的这枚“诺门汗印”不仅具有极高的艺术价值,还蕴含着丰富的历史意义。

这枚印章见证了西藏摄政制度的兴衰,同时也反映了清中央政府对西藏管辖的加强。它是西藏与祖国内地日益紧密联系的历史见证,更是中华民族共同体形成与发展过程中的重要历史产物。通过这枚印章,我们可以更加深入地了解西藏地方与中央政府的关系,以及中华民族共同体的形成与发展历程。

基金项目:本文系国家社科基金一般项目“清代西藏地方档案及其管理研究”(项目号:20BTQ100)的阶段性成果。

作者简介:张吉会(1981- ),男,藏族,甘肃天祝人,现为甘肃省民族宗教研究中心助理研究员,主要研究方向为民族史。

原刊于《西藏民族大学学报》2024年第5期。原文版权归作者和原单位所有。篇幅所限,注释、参考文献从略。