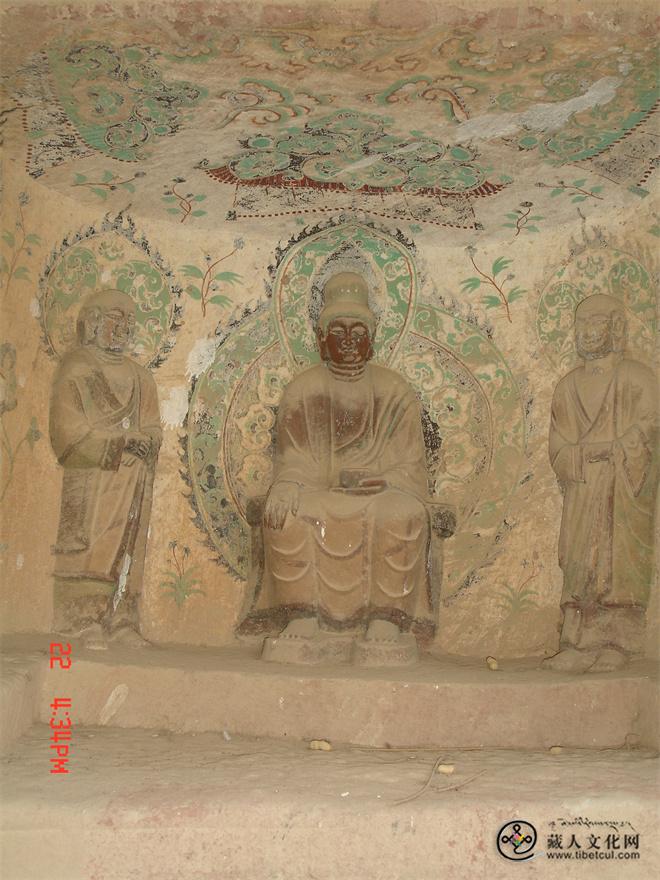

中国传统的雕塑艺术,特别注意作品的神采和意境的表现。炳灵寺169窟内西秦造像,在很大程度上充分体现了这一艺术特色。如西秦造像中有的佛像,并排而坐,身姿挺拔,神情庄重。有的身姿健伟,匀称和谐,刚健中透出英武和智慧。有的佛像着轻薄透体的通肩大衣,使躯体的轮廓充分地暴露,挺拔潇洒,刚劲有力。体现了人体的美感。十六国时期的雕塑作品,也可以说是秦汉雕塑艺术的延续和发展。

炳灵寺石窟内的北魏造像,从内容的丰富、形式的多样和造像技巧的纯熟诸方面,都大大地超越了前代。在造像内容上,除了十六国时期通常出现的近似圆雕的佛、菩萨等形象外,又出现了前所未有的表现佛传或佛本生故事的大面积的浮雕。这些浮雕作品,一方面丰富了佛教雕刻艺术的内容,另一方面装饰了窟龛的壁面,使北魏时期的窟龛更加庄严辉煌,艺术风格也由十六国时期的粗犷奔放转为细致入微。

炳灵寺石窟中,西魏、北周、隋代的作品数量不多,但这一时期,对佛教艺术风格的逐步突破与改革,使雕塑以崭新的面貌使人耳目一新。特别是北周和隋代的雕塑艺术家及工匠们,在他们不断地实践和探索中,使雕塑艺术达到了很高的艺术境界。

唐代的雕塑,无论是石雕,还是泥雕,都以饱满富丽、热情奔放和充满活力为特点。这些风格的形成与发展,从某种角度来说,也体现了一种意气风发和蒸蒸日上的时代精神与社会风尚。

炳灵寺石窟中的宋代雕塑数量不多,在雕塑技艺上注重写实形象与实际生活中的人物十分接近。

琳琅满目的壁画

被喻为艺术宝库的炳灵寺石窟,有近1000平方米壁画,形式多样,题材丰富,也从另一个方面展示了自十六国时期佛教兴盛以来,西北地区佛教艺术、绘画艺术、社会生活的方方面面,同样具有独特新颖的艺术感染力。

色彩绚丽的壁画历经沧桑岁月依然新鲜如初

色彩绚丽的壁画历经沧桑岁月依然新鲜如初

炳灵寺169窟是一个集中反映西秦佛教艺术的自然大窟,窟内壁画虽已经历了1600余年的历史沧桑,但仍保持着鲜艳如初的色泽。其中最引人注目的是绘于北壁的一幅较大型的佛说法图。画面上的佛结跏趺坐于莲座上,双手曲臂上扬作说法状,头光及背光外有象征性的菩提树枝叶,莲台下绘圈状翻转的水波。佛两侧绘二菩萨拱手向佛侧立,右菩萨后上方又绘两袒露上身的飞天,手持供物,飘带飞扬,身躯呈“U”字型迎佛飞舞。这种飞天造型与莫高窟呈“V”字型的早期飞天极其相似,反映了佛教艺术在地域上的传承与发扬。

在169窟西秦建弘元年的壁画中,我们还可看到与顾恺之《女史箴图》中的妇女形象极为相似的女供养人。壁画用遒劲的线条表现了云鬟叉髻、帔巾飘带、盛装打扮的妇女形象,用最直接的影像反映了十六国时期西北少数民族的生活风貌和服饰装束。另外,6龛无量寿佛背光上的一组伎乐天,手持上鼓、箜篌、阮咸、排箫、筝等乐器。他们的各种舞姿以及乐器的组合都是研究古代舞乐的重要史料。

炳灵寺北魏、北周及隋、唐时期的壁画,由于元明以来藏传佛教佛画的刷新重绘,保存下来的不多。

隋代壁画主要是8窟南、北壁的赴会菩萨和供养人画像。画中的菩萨头束高髻,巾带飘扬,姿态生动,神情各异。

在唐代小巧玲珑的佛龛中,还遗留着许多装饰画,其中以藻井最为精美,以华盖为中心,四边饰以植物纹、云纹、火焰、宝珠、垂幔等,变化巧妙,色泽艳丽,具有强烈的装饰美。

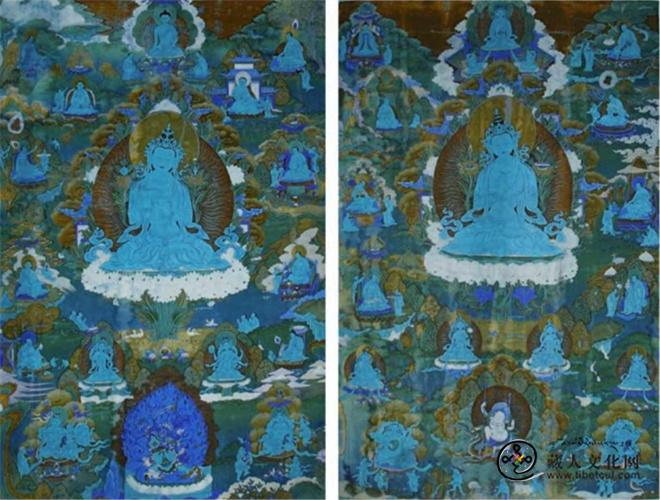

炳灵寺元明时期的壁画数量众多,色彩浓重热烈。内容以藏传佛教佛像为主,在技法上仍然继承了唐宋传统,线条圆润严谨,色彩艳丽,表现手法呈现出丰富、厚重的风格。

名噪海外的《游仙窟》

以丹霞地貌著称的炳灵石林,在遥远而漫长的岁月中,不知有多少旅人游子为之倾倒,有多少文人墨客为之挥毫咏叹。现流传有诸多优美的诗歌,如山西诗人高弘在明宪宗成化六年(1470年)往游炳灵寺,写下《灵岩寺》一诗,名著于世: