中国的民俗中,有“二月二,龙抬头”之说。因为是黄道吉日,各地都会有不同的民间喜庆活动。在地处河湟地带的今甘肃永靖县境内,有一种独特的庆典——河湟打醮,也叫做河湟鼓舞。就是请法师跳巫舞,属于民间祷神祭礼,主要是祈求上苍保佑风调雨顺,五谷丰登。

日前,记者在永靖参观并采访了河湟鼓舞神会,其场面壮观,锣鼓喧天,令人振奋。法师们不仅以鼓点取悦观者,更为生动的是用单鼓变换许多花样,或在腋下蜿蜒转环,或双手夹鼓,使单鼓飞旋,鼓环琅琅作响,颇使人眼花缭乱。在黄河岸边,这群以祈雨为主的舞者及围观群众排成的欢欣的长阵,令人真有“祥龙一日从地起”的感觉。

独特的河湟打醮习俗

据当地民俗文化研究专家石林生介绍,河湟地区一般都有在春秋两季举行打醮的习俗。春季打醮为青醮,从每年农历二月初二开始,意思是说庄稼种在了地,就交给上天了。秋季打醮叫黄醮,是在麦子黄了的秋天举行,庄稼的丰收全靠神灵的护佑,设坛打醮,是为了感谢神灵。

黄河水滋养了永靖丰富多样的傩文化

黄河水滋养了永靖丰富多样的傩文化

河湟打醮与农耕文化有关

河湟打醮与农耕文化有关

农历二月春风吹拂,大地返青,春耕从河湟两岸陆续开始。农民们满怀喜悦,以娱神的方式祈求众神及龙王爷的保佑。

河湟打打醮是永靖地方的一大盛事

河湟打打醮是永靖地方的一大盛事

丰富的面具

丰富的面具

根据传统,民间的河湟打醮要请法师12名或24名主持,其仪式有献牲、祈祷、念唱与舞蹈。歌舞之兴始于古代巫术,古代之巫,实以歌舞事神、娱神为职业。《周官、司巫》中:“若国大旱,则帅巫而舞雩”,就明显是一种祈雨的巫术仪式。河湟打醮的法师就是集唱、舞、乐一体的巫,属于民间艺人。

河湟地区的法师主持寺庙竣工仪式,塑神开光、安神、庙神装脏等工作。法师以父子传承或师徒相传而延续至今。他们散存于广袤的乡村民间,每一个班子基本固定活动于一个地区。河湟法师设坛作法事时,祭坛上主要供奉有诸龙王牌位,两边有“雨自九重天上来,龙从百丈潭中起”的对联,横批:“兴云布雨”。供奉的除了方神外,还要唱《请神歌》:既有道教的老君、真人,也有佛教的菩萨、罗汉,还有原属自然神的雷公、风伯、山神、土地,还有历史人物神如姜子牙、郭大将军、金毛童子等。总之,天上、人间、地狱的神仙鬼怪应有尽有,共有一百多位。打醮时,各庙所属“牌封”(一种以庙为中心的乡民组织,其性质近似于祠堂,但并不一定是同族同姓)共同筹集资金和粮食,请法师打醮,唱法歌,跳法舞,娱神酬神。凡一个“牌封”打醮,便家家酿烧酒、蒸酥盘、杀猪宰羊,准备好吃好喝的,邀请亲朋好友前来看“醮”,人神同欢。每个“牌封”打醮一般两天两夜,鼓声不停,舞蹈不重,说唱不断。

三皇神鼓迎喜神

河湟一带,村村都有福神庙,一般建在附近的高山顶上。供奉三眼二郎(杨戬)、川皇二郎(李冰父子)、九天圣母、王母娘娘、常山盖锅(常遇春)、山神、土地、黑池龙王等的神像。一通鼓响,人们从庙里抬出木雕神像穿村过户,让神踏看他管辖的一方百姓生活景况。接着在农场上,由牌头同法师一起进行迎喜神的仪式:法师手握麻鞭,给神开路,神轿左转右旋,前后倒退;人神狂欢,喜气满场;抬轿者争先恐后,轮流换抬;数台神轿在鼓声、鞭炮声、欢笑声中绕场几周后,前往早已扎下的帐篷里。老人们跪端供盘,手持长香,肃然恭候,请众神前来享醮、娱乐、观看巫舞。

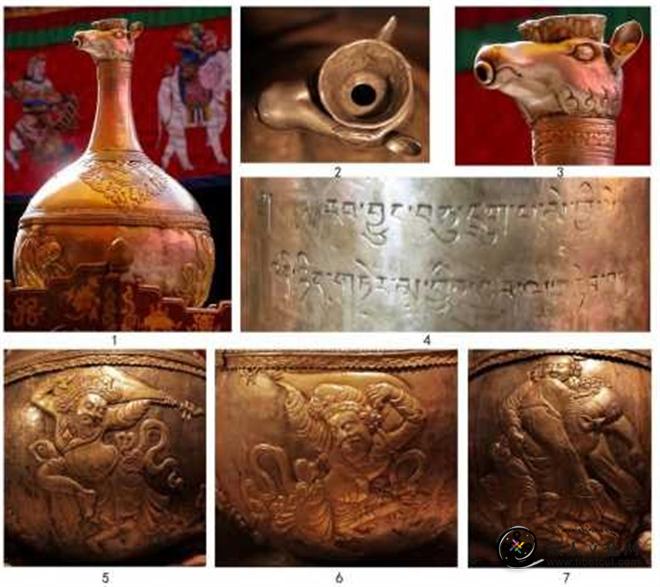

在打醮中使用的三皇神鼓,是法师们的主奏乐器、主要舞具,又是宗教活动的主要道具,也是我国种类繁多的鼓的始祖。古代文献把伏羲、神农、燧人称为“三皇”,是中华民族走向文明社会的开拓者。据石林生考察,三皇神鼓的来历有多种传说:一是皇帝命巫咸制作;二是古代羌族端公(巫师)去西天取经,经书被羊吃了,神人指点,把羊杀死,吃其肉,将皮制鼓,一面敲击一面背经,终于念出全部经文,遂有神鼓留传了下来;三是羌民为驱赶旱魃,求得风调雨顺,制成羊皮鼓而敲击,终于制服了旱魃。因打击时要旋转作态,遂有“旋鼓”的俗称。

打醮用的三皇神鼓

打醮用的三皇神鼓

现在的三皇神鼓,是用山羊皮绷在铁圈上,为单面芭蕉扇形羊皮鼓,扇形直径1.5尺,鼓把长4寸,鼓柄是如意头,为三环,叫“三皇”;鼓角上有大环,为“玉帝”;大环套九个小环,为“九耀星”。敲鼓的鼓槌长约1.2尺,过去为铜条缠牛皮,现改为橡胶,传说为三霄娘娘的法宝“量天尺”。

巫师的神秘表演

早期的巫师把狩猎舞、拟兽舞和简单的歌唱、打击乐(鼓、钹)予以改造,纳入傩祭活动之中,使傩歌、傩舞和傩的说唱嬗变成宗教艺术。后来的法师,不断吸收各种技艺、史诗传说、神传说唱,既丰富了傩祭活动的内容,又免除了傩祭给善男信女的单调感和乏味。而神的“人化”,娱人成分的不断增加,便逐渐在打醮活动中出现了更多的具有审美欣赏价值的舞蹈节目。

请众神观看歌舞的巫舞叫“揽坛”。古诗云:“里门咚咚喧大鼓,请巫齐作胡旋舞。大巫喃喃如唱歌,小巫屡舞还婆娑。巫歌巫舞令神喜,神君欲来满堂起。主人敬神百不忧,如天之福姿汝求。”这是一场舞步整齐、巫歌古老而悠长的表演。法师们头戴用马尾编织的纱冠,身着青布衣衫,手持三皇神鼓,紧束裤管,边歌边舞。悠长的巫歌,应和着节奏分明的鼓点;细碎有力的舞步,伴随粗犷有力的舞姿。时而成列,时而成行,时进时退,队形变化无穷,舞态酣畅有序,鼓声时高时低,鼓环铿锵有致。一阵集体歌舞后,领舞人表演独舞,击鼓坎坎,衣裙翻飞,左冲右突,起脚劈叉,其动作淋漓尽致,动人心弦。双人舞也颇为壮观,单鼓旋转,舞姿矫健有力,顿足踏地,勃然作色,与其说是舞蹈,不如说为武士搏斗更为贴切。

据石林生介绍,法师的舞蹈融民间武术和杂耍艺术为一体,其神鼓的打法也有十多种,点式各不相同,在打醮过程中因时因地因词而定。

举行打醮时,据说最吸引善男信女的就是法师不可思议的“神迹”表演。如有的法师发神时上12道钢钎,钢扦长约20厘米,宽1厘米,一头有尖刀。法师在双腮、双耳、两鼻孔、两肩、双乳及其他上身部位各上一钎,左手持戟式钢刀或钢鞭。有的法师发神时用重达1公斤的铁锤猛打自身的背部、胸部,但不损伤身体。还有的法师用牙咬住一块烧得通红的铁板条,扔到祭桌前,然后神色自若地用自己的光脚板,从滚烫的铁板条上踏过。

齐鼓和法神舞蹈

齐鼓也叫排大坛,顾名思义,全体法师鼓乐一齐上场表演,是祭坛上规模最大的一场娱神舞蹈。有“前后空翻”、“海底捞月”等精彩片段。讲究吭、打、委、扭四个环节。巫歌歌词简单,多为草、木、山、水、日、月、星、辰的即兴问答,十二生肖的诘难。多数场合为无字歌,尤其舞蹈高潮时,均唱无字歌。不论巫舞、巫歌均以单鼓及其鼓环奏其节拍,助其韵律。所以边击鼓,边舞蹈是巫舞的一大特点。

颇具观赏性的法神舞

颇具观赏性的法神舞

法神是法师舞蹈中最有艺术性,最有观赏性的节目。法师们身着“神衣”,即花布制作的无袖长衫,系红色战裙。长衫前心绣有太极八卦,背绣盘龙,四周云纹与象形飞龙装饰,下摆均作千叶金甲状,其服饰如古代诸侯亲王轨制。

舞时,六人头戴假长辫,或跑圈转圆,或聚散相间。聚若莲花含苞,散若梅花万点。手击单鼓,踢腿踏歌,彩衫飘动,热烈奔放。最令人叫绝的是甩“马头”了。舞到高潮处,六位法师解开长发冠上辫子,甩了起来,发辫在头顶飞快旋转,平稳而有力。

甩辫子的由来,有这样一个传说:“在古代的一次战争中死了许多人,死者家属万分悲痛,统治者便让道士击鼓以超度亡魂,并模仿妇女悲伤时甩动着散开的发辫。表示痛不欲生的情景,以安定民心。”从这个传说中可以看出,在古代确有一种发舞,后来逐渐演变成为这种甩动头上假辫子的舞蹈。石林生认为,这种假辫后来还发展演变为长带,而形成了甩动头上长带的蒙古“安代”、朝鲜族“农乐”舞、台湾兰屿岛高山族雅美妇女之“发舞”、西班牙之踢踏舞。这些发舞踢踏,渊源应为文明起源较早的河湟之地。