摄影:觉果

摄影:觉果

——以西藏南木林县艾玛乡牛寺与牛村为例

内容提要:对西藏日喀则地区南木林县艾玛乡牛村民众的宗教生活及其当地寺院与村落之间关系的人类学田野调查表明,藏传佛教寺院与村落之间是一种互惠共生的关系,即使经历了重大的社会历史变迁,这种互惠关系也依然比较稳定。也许正是这种稳定性,保证了西藏乡村社会的传统得以延续和发展。由此,在西藏社会经济发展的蓝图中,必须把西藏寺院和村落之间的这种关系考虑在内。

关键词:西藏;寺院;村落;互惠

从2012年7月至2013年7月间,笔者在西藏日喀则地区南木林县艾玛乡牛村先后进行了两次人类学田野调查,考察了当地民众的宗教生活及其当地寺院与村落的关系。

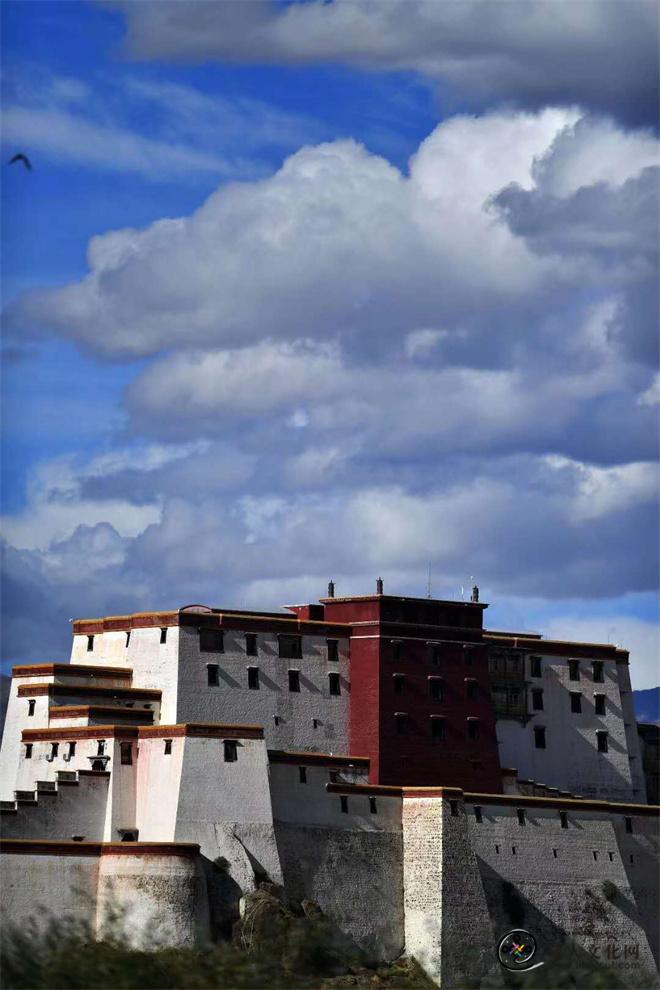

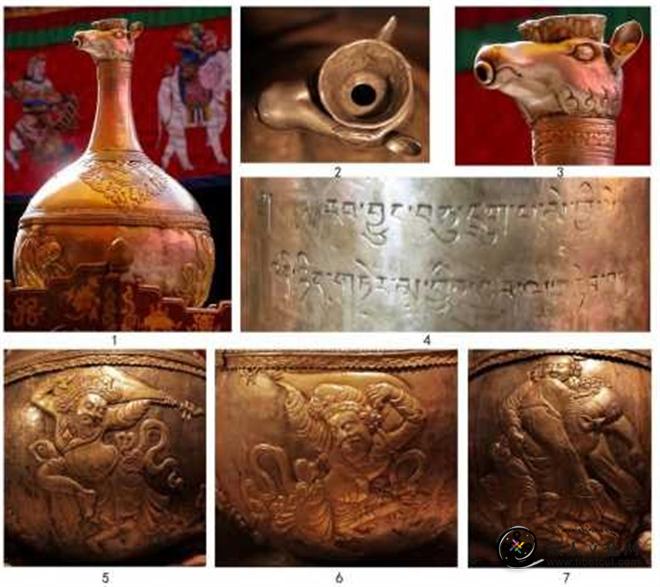

牛村是个行政村,下辖吉雄、德村和阿荣三个村。牛寺位于德村,是三个村庄传统活动的中心。牛寺是一座历史悠久的藏传佛教寺院,也是20世纪60年代开展少数民族地区社会历史调查的地点。牛寺的原址,只是噶举派的一座小寺院,名为“加康”。五世DL喇嘛阿旺洛桑嘉措(1617-1682)时期,为了扩展格鲁派的势力在日喀则新建了十二座寺院(藏语称chos-vkhor-gling,“群扩林”),“加康”被改为格鲁派寺院,名为“来协群扩林”(legs-bshadchos-vkhor-gling),隶属拉萨色拉寺,供养单位就是牛卡。牛寺兴盛时期拥有120间房屋、117名僧人。1959年以来,这座寺院在文化、组织、教育、经济生活、社会关系等方面发生了很多变化。无论从长时段的历史考察,还是最近的人类学田野调查,我们发现从寺院建立伊始直到现在,寺院与村落之间一直保持着一种互惠共生的关系,这种互惠共生关系主要体现在地景文化、仪式过程、经济关系以及寺院重建的过程中。正是这种互惠共生关系,维系着西藏村落社区的整合以及地方文化的延续。

一、“曼荼罗”化的地景

(一)走进牛村

“牛”是“少”的意思,传说莲花生大师旅行至此,见整个山沟景色怡人,认为这样的地方实在少见,便把它藏起来,作为修行秘境。整个牛村形似大象的鼻子,其地形也有“四卡八隆”的说法,即“四门八沟”。牛曲河穿越整个山村,据说它流淌的水线是由莲花生大师的鞭子所画而成,可以减少这个地方的各种灾害。牛地的圣水集清、凉、轻、柔等特点于一身。圣水自上而下流淌,据说源自观世音的圣地。泉水冬暖夏凉,在其内泡澡可祛除病痛。上游是岩石山,下游是草甸,山下的石头被称为“塔别甲郭”,意为“大门”。

牛村行政村所辖的三个村子,从牛曲河自下而上,分别是吉雄、德村和阿荣。牛曲河两旁是连绵的群山,吉雄、德村和阿荣在群山的保护之中,共享着山神的传说与灌溉的水源。

吉雄村的山,东侧由北向南分别叫帕帕甘、塔钦杂、谟究、赤索、斯农、农觉波、宗郭;西侧的几座山由北向南分别是扩日、亚玛日、查玛、布屯索、钦嘎、查喔赛、查究贡布、则拉杰布。

德村西边的山由北向南依次是“域隆”、“查隆”、“秋姆囊”、“色隆”,一直延伸就到了阿荣的境内。德村的东边由北向南依次是“夏荣”,“域隆夏日”,“域尊玛”,“郭隆”和“卡隆”。

阿荣村位于德村北面,有神山“郭乌日”、“亚玛日”、“帕巴日”,山脚下有牧民,每座山上都有祭祀的地方,插有经幡。这里有牛村最外界的两个山,一座叫“塔钦巴当”,另一座叫“普度潘赤色赤”。“普度潘赤色赤”山顶有两个湖,被称为上湖和下湖,统称“牛湖”,它是牛村水源中最大的源头。

众神灵遍布牛村的山川、湖泊、田地、家户与人身,按照神灵的起源,可分为两大类,即苯教神灵与佛教神灵。念神一鲁神—赞神是苯教的三类神灵,分别居住于天界—地界—地下。他们本是三界的守护神,后来被莲花生大师收服,成为佛教的护法神。苯教神灵的特点是:栖居于宇宙各处,上至天界、山峰,下至河湖、家户与人体;有明显的等级关系,等级越高者(如念神)法力越高强、活动空间越宽广、祭祀仪式越繁琐;有亲属关系和性别之分。佛教神灵包括佛—菩萨一护法神。佛和菩萨的种类主要依据显宗、密宗两大系统进行划分。护法神按照其业力可分为世间护法神和出世间护法神两大类。牛村的神灵系统具体分布如下:

1.生神:波拉却达杰波

也叫“波拉若东赞赞郭如塔玛波”,是一位“杰拉”(生神)。位于牛寺的南边,德村境内。据说他的脸的形象类似藏戏面具,嘴是乌鸦嘴,身体是人的身体且用衣装裹着,身高大概有一米八左右,人们平常只能看到他的头。他的法力特别高强,不管以前还是现在全村人不管男女都在供奉他。现在他的塑像已经没有了,但是有供奉他的“拉碧”(神龛)。“拉碧”是2008年新建的,里面放有五谷。旧日的拉碧就在新拉碧后方。藏历新年和藏历六月四号,全村的人都会来供奉,其他时候也经常有村民来供奉。上面的经幡在藏历新年和藏历六月四号村里的每户都会换新。经幡由五种颜色组成,分别是代表天的蓝色、云的白色、火的红色、水的绿色、土的黄色。上面的经文有卓玛咒、南秋旺丹咒以及莲花生咒。供奉时会煨桑、敬青稞酒、敬酥油茶等,而且去供奉时必须着新衣,据说不去供奉杰拉,就会全家诸事不顺遂。

2.地方神:卓秋桑白顿珠

也叫“卓秋阿玛钦姆”,是一位域拉(地方神),位于寺院西南部的甘丹孜姆山上。它的“拉碧”里面放了五谷,放五谷时需要僧人来加持。夏天,村民每天都要上来供奉,家里有人出远门时也会来供奉。该神没有具体形像。供奉时念诵“卓秋桑白顿珠,请享用”等词,念完就开始祈愿。

神龛上插的经幡在藏历新年和藏历六月四号要重新更换。人们平常会先来供奉他,再下去供奉波拉却达杰波。在山上挂着的长经幡不是每户都要挂的,以前是家里条件好的才来挂,因为买得起的人少。现在很多家庭都会来挂,有的是家里有人要出远门,有的是希望来年全家能有更好的发展。

据说,以前村里有个人去北边的一个圣湖朝拜,回来时找不到回家的路,就向卓秋桑白顿珠和波拉却达杰波祈愿,希望能找到回家的路,结果真的就飞来一只白色的乌鸦指引他回家。

3.神山甘丹孜姆的“念”与“赞”

甘丹孜姆山的形象如同一只卧着的大象。有类似大象鼻子的缓坡以及类似大象头顶的小山脊,山上有棵柳树,据说这是一只向东飞的孔雀幻化而成。很久以前甘丹孜姆山脚下,河的南边都是老寺院,其中有一座是宁玛派的寺院。

山再向西延伸,是赞神“朵吉查拉”的住所,朵吉查拉赞神生前是人,死后来变成“赞”。以前有一两家人在供奉。朵吉查拉之上有两块小草地,是给朵吉查拉的马享用,德村一部分人喝的水就是从这里流下来的。

此山本来是莲花生大师的一处秘境,西边的“恰波”和东边的“米卡”两座山刚好要合上形成一处秘境时,被一魔女看见,故而没能合成。再往里走,就有莲花生大师的圣山“却隆”以及他的修行洞、成就水,据说这成就水是释迦牟尼的体液,山上还有自然形成的十六罗汉像。在“却隆”还有个天葬台。当地村民介绍说,以前村里有人去世都会送到那边,但后来有一次在这个天葬台上焚烧了尸体,把天葬台弄脏了,此后再也没人把尸体送到那里天葬了。

甘丹孜姆西北边的山叫“塔钦查”,东北边的山叫“查嘎波”,相传这两座山为了后面的“卓玛查”争风吃醋而打架,查嘎波用斧头劈了塔钦查的腰,于是就造成了现在塔钦查这座山的山腰处有个凹进去的地方,而塔钦查用马鞭抽打查嘎波,现在查嘎波山中间的凹槽就是这么形成的。

4.“鲁”

触犯了“鲁”会遭到其报复,比如朝着家中的火塘随地吐了一口痰,触怒了灶神,这口痰就会返到自己身上,身上长痘流水。久病不治等状况也会被认为是触犯了“鲁”。这时就要找咒师打卦算命,还要进行“鲁桑多”即煨桑仪式。人们把糌粑做成多玛,去讨好鲁神,嘴里说着“你不要来伤害我,我不是故意的”,并请寺院高僧来主持仪式。

5.家神

家家户户都有守护神,供奉在家中的佐康(粮仓)里。每逢吉日,就会在它前面煨桑。每家供的守护神都是不一样。分家后,儿子传承的守护神不变,女儿则是嫁到谁家就信奉谁家的护法。平时不用供奉守护神,新年供奉域拉和杰拉时,会同时供奉家庭守护神。佐康是间暗房,在家中的拐角处,平时家人可以进去,但是外人不能进入。佐康一般不睡人,但可存放东西。守护神的供品有砖茶、酥油等。搬家时,先把护法请进来,人再住进去。

6.寺院护法神:赛扎巴

甘丹孜姆山上有寺院护法“赛扎巴”的拉碧。但是这个只能由寺院僧人来供奉,俗人不能供奉,僧人供奉的时间也是藏历新年和藏历六月四号,六月四号僧人们还会在那边住一晚。神龛上的经幡要由僧人来挂,俗人是不能挂的,曲廓尔仪式时,村民背经也不能经过这间拉碧。

牛村的众多世间神,在佛教传入之前是苯教的神灵与魔怪。莲花生收服之后,便成为了佛教的护法神。神灵的这种身份转换正是弥漫藏区万事万物的世间神的共同历史经历。他们守护并服从着村落中心的佛教寺院,对村民而言,他们则以守护者和监视者的身份,更为贴近村民们关于此世的活动,人们的定期祭祀与神灵对于人们的福祉赠予构成了此生的人神互惠关系。关于终极问题的解答与彼世去向的引导,则是寺院的本职,寺院与人构成的是扩展到前世今生与来世的互惠关系。寺院与众神,分管与合作了藏人关于来世与此生的福祉,让人们生活在一个神灵无处不在的宇宙之中,佛法对于世间神身份的转换与救赎以及世间神对于佛法的保护,也构成了佛教与神灵的互惠关系。在众神的怀抱中,在等级的秩序与互惠的逻辑中,在以神圣为中心组建起来的生活中,人们的生活实践就像坛城之中的修行,任何世俗活动都与神圣力量相衔接。

(二)“曼荼罗”与神圣中心观

曼荼罗原是古印度密宗修行的祭坛,中间为本尊佛像,外围是与之相关的诸神与显圣物。曼荼罗既是宇宙结构图式的表达,也是修行和获得证悟的修行道场,它是对宇宙及心灵的本体论象征。

“曼荼罗化”(Mandalanizing)的宗教生活空间是世界各宗教的普遍聚落形态,而藏区村落“曼荼罗化”的地景,是以寺院所象征的以佛法为中心,以佛教神灵、众多世间神以及村落中的人所组成的嵌套等级与互惠关系为空间结构组织起来的。虽然牛寺经历了教派的更迭以及时代的变迁,但它作为村落中心的地位一直稳固。这一曼茶罗式的地景结构,是藏区村落“坛城制的社区”社会结构、文化结构以及人们心灵图式的多重意义的表征。

“神圣空间”的真实存在及居住地处于“世界中心”的宇宙观,是伊利亚德在《神圣与世俗》一书第一章的主题。对宗教徒而言,所居其中的空间具有非均质性(nonhomogeneity)特点,即神圣空间对于世俗空间的切入而导致的空间中断。这一中断使得世界的创造成为可能,也是世界存在的本体意义,因为这种中断创造了神圣的入口(如庙宇之门)和连接世俗与天国的通道(如庙宇穹顶的开口)、确立了“宇宙之轴”(Pole of Heaven)在尘世的对应物(如庙宇之柱)。对宗教徒而言,居住地的中心是圣殿,而圣殿是世界的中心——宇宙山的摹本,因此在尘世和天堂间构成了卓越的连接通道。所以,宗教徒的居所,总是“试图尽可能地靠近世界的中心”。

牛寺的一份藏文圣迹志对牛地神圣性以及牛寺中心性的描述如下:

寺院的全名乃依据山名所起,曾是噶举派修行地,为多杰帕姆的修行处,在此基础上建立了噶举派寺院,高两层,大殿有两根柱子,主供莲花生大师及其明妃和徒弟,护法神为“贡嘎尔”,有14名尼姑在此修行。改宗格鲁派后,寺院扩建为十二柱大小,主供佛仍是莲花生大师,另有观音菩萨、无量寿佛和释迦牟尼等。

寺院正门朝南,前有泉水流过,泉水旁边是一系列圣迹,包括帕当巴索杰的石像及人工神龛,观音菩萨的自现石像及人工神龛,莲花生大师讲经的法座、曼荼罗及人工神龛,另有鸽子和青蛙的自现石像。此外,寺院南部还有米拉日巴自现像及祈祷词、八瑞相、空行母脚印、无量寿佛自现像、心语意图示、阎王自现像、多杰帕姆脚印、秃鹫石像、伏藏、白海螺以及从印度飞来的天葬台。天葬台附近有九层修央处、乌龟岩石以及财神宝藏。

寺院东边的山是释迦牟尼五十八位弟子的修行处。山的形状类似十八层地狱,在其中修行可除障去业,修为不同的人所见山之形状亦不同。山中有莲花生大师的自现石像以及神鹿的自现石像。

寺院北边,即寺院正门的背面,有鹦鹉石像、白伞盖石像以及莲花生大师的修行洞,洞内岩石上有自现的图案,包括弓箭和仙女。修行洞旁有古时修建的宫殿,宫殿旁的柏树是修殿主人的头发形成的,而柏树是跳舞的仙女之幻化。现在,宫殿只剩下残壁了。

寺院西边的区域,是莲花生大师的主修行洞。修行洞有十五层楼高,状如帐篷,内有莲花生大师及其弟子上早课的地方,空行母殿、护法殿、莲花生大师的手印和足印、一个三角形的洞口及置于其内的金刚杵,另有千佛像以及连接十八层地狱的深渊。洞外有宝瓶,洞后有铜色的小山,山上有莲花生大师的自现像、天女供奉像、狮子跳跃像。洞口附近有一处名为“扎喔”的小山,此山神本要飞往印度,但见此地祥瑞便停留于此,山上有瑜伽师石像、观音像、护法神像——此护法原为苯教神灵,后被莲花生大师降服,肺和心被取出并扔到附近的曲宗。山上有一魔洞,洞内的造像很多,有十六罗汉、八大弟子、佛塔样石、经书样石、动物样石、佛像样石。山上还有一魔鬼建成的道场,传说莲花生大师为降服此魔,扮成药师,从岩缝中取出了魔鬼藏匿的佛像,以去除众生业障。岩石旁边有圣水,喝此水或以此沐浴,可治疗痼疾。分析以上文本以及众神与寺院的关系,我们可以得出以下结论:

(1)虽然牛寺经历了历史上教派的更迭与规模的变化,但是作为显圣物的寺院一直是牛村神圣地景的中心——可见“神圣中心观”在藏族社会文化中的历史稳定性,社会秩序变迁与文化意义体系的关系并不是简化论意义上的决定与被决定。牛寺,从噶举派修行洞到噶举派寺院,从噶举派寺院到扩大了的格鲁派十二座“群扩林”之一,到民主改革时期的关闭与文革期间的毁弃,到1980年代寺院重建时谨慎的重拾旧俗,再到今天相关机构的日常管理,牛寺的历史经历是西藏其它寺院的代表与西藏社会宗教变迁的缩影。但这种变迁并不是简单的兴衰之别,不是内部文化在外部影响下简单的一起一伏,将寺院的变迁放在长时段的历史中观察,我们会发现,变迁体现的不是文明的断裂,恰恰是文明“内部连续性”的显现。社会秩序的变化,自然会给文化带来变动,但文化绝不是白纸一张,任由社会权力的剪刀手进行宰割。藏族社会的宗教性自从苯教时代就开启了,社会权力的变动选择着作为意识形态的主导宗教,抑佛抑苯与教派纷争时刻上演着,社会变迁与教派选择共同导演了藏人的社会文化图景,但是,藏人社会的宗教性一直保持了完整的连续性。这种连续性说明,以宗教为底色的文化意义体系的基础是稳定的,基础之上发生的历史性文化变迁,具有深刻的内在连续性。从历史得来的这一文明连续性的经验,对于我们考察今日藏传佛教的变迁及其未来走向具有深刻的先验价值。

(2)圣地解说是对历史的复述,是建构的集体记忆。关于牛寺圣迹的这份文本,据牛寺主任格桑丹杰所说,是寺院重修后,民主改革前寺院的老僧人共同重编的。这是寺院重建、需要将逸散的记忆重新组建起来的时期。哈布瓦赫的《论集体记忆》一书中提出了记忆建构的“现在中心观”,即人们对记忆的论述实则是站在当时社会的需求为导向而回溯并论述过去的。“讲故事的人把自己头脑中的东西加进到叙述中,却以为自己只是在描述历史。”作为个体或集体的记忆编撰者的历史建构,自然不是绝对的经验真实,但它是在“意义理性”即“文化”的场域中的“真理真实”。诗学逻辑(poetic logic)与神话思维的意义,本就不在于经验现实主义对于客观性的妄想,研究集体记忆建构下的圣地解说,价值在于探索历史变迁中,人们稳定的宇宙观与心灵史是如何呈现出本质上不变的民族心态图式与象征理性的。牛寺及其周边的圣迹志的叙述,从空间上来看,其叙述逻辑的特点是以寺院为核心先行描绘,再论及寺院东西南北四个方位。而四方圣迹的描述,则以突出历史神圣性为特色,将莲花生大师在此修行过的历史不断加以渲染,让人分不清遗留的圣迹是经验事实还是后人想象。当然,人工与自然混淆的解说,本就体现了事件与认识相统一的宗教心态,莲花生大师的众多遗迹,在此圣迹志描述中的意义,并非地理学的考证价值,而是人类学意义的文化价值——在当地人的意义逻辑中,此地是莲花生大师的修行与福佑地,是与佛陀诞生地——印度有着亲缘联系的圣土,因此更接近宇宙的中心,更具有历史与现实的神圣性。

(3)藏族社区的结构特点是以神灵为中心的“坛城式的社区”。在坛城的中间是佛,佛的周边是有情众生和护法神灵,众生与护法神灵既构成圈层的分类,又交错杂处,比如家神与人处于同一空间内,而山神湖神则以保护者和监督者的身份位于坛城外层。这种坛城式的有神社区结构,既是观念上的,也体现在藏族村落的实际空间结构当中,寺院位于村落中央,周围则是村落和神山圣水。

“社区之神”不仅指的是佛教,而是藏人以神圣为基础的集体意识和心灵图式。它是囊括了苯教、佛教、集体意识或良心、民族价值观与宇宙观在内的意义体系,是藏人心灵史上稳定不变的宇宙观与人生观的认知图式。这一图式的特点包括:(1)神圣中心观的稳定性;(2)神圣的普遍性与等级制;(3)坛城制存在结构的外显与内化。

基金项目:国家社科基金西藏项目“西藏乡村社会的传统、变迁与承继”系列成果(XZ1031)。

作者简介:苏发祥,中央民族大学民族学与社会学学院教授,博士生导师,主要研究方向为民族学、藏学;王玥玮,中央民族大学民族学与社会学学院2014级民族学方向博士研究生。

原刊于《社会学评论》2014年10月(第2卷第5期),注释略,原文版权归作者及原单位所有。