摄影:觉果

摄影:觉果

——以西藏南木林县艾玛乡牛寺与牛村为例

内容提要:对西藏日喀则地区南木林县艾玛乡牛村民众的宗教生活及其当地寺院与村落之间关系的人类学田野调查表明,藏传佛教寺院与村落之间是一种互惠共生的关系,即使经历了重大的社会历史变迁,这种互惠关系也依然比较稳定。也许正是这种稳定性,保证了西藏乡村社会的传统得以延续和发展。由此,在西藏社会经济发展的蓝图中,必须把西藏寺院和村落之间的这种关系考虑在内。

关键词:西藏;寺院;村落;互惠

二、时节仪式

(一)寺院主持的节日

据访谈和相关文献资料,牛村一年四季与牛寺关系密切,或者说由牛寺组织的传统节日如下:

藏历1月4-9号,大祈愿会,念《甘珠尔》。

2月8-18号,“措却钦谟”,念“喇嘛多乔”,为逝者、病人祈福。

3月14、15号为“宁涅”,即封斋,只是中午吃一顿,一天不可喝茶,不可说话,直到16号清晨六七点。僧人都在大殿念经,村民不可参与。一天念三四次“宁涅却卡”。早中晚在念经的间隔时磕长头,每次一百多个。

4月16、17日,是萨嘎达瓦节,念“帕绰”,有16部。要为整个牛村祈祷。僧人们说,为村子念经是报答和感恩。

5月15日,晒佛节,晒未来佛唐卡。届时僧人们将唐卡从寺院顶层放下来,唐卡宽6.5公尺,高7公尺,是在日喀则唐卡师傅那里绣的,然后在扎什伦布寺开了光,是1985年寺院新建以后买的。以前有两幅唐卡,14日晒释迦牟尼佛,15日晒未来佛。晒佛节上念“加卓”、“杰洼千别莫兰木”、“顿别格桑莫兰木”、“宗喀白桑未楠木塔”、“次卓”、“卓玛堆巴岭志玛”。要念一整天,从早上十点晒到下午六点。此时,艾玛乡的人都会来。

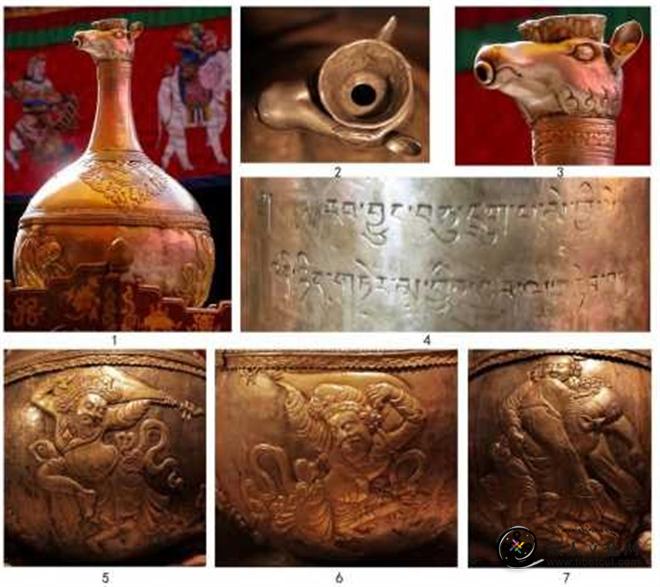

6月4日,竹巴次喜,供奉寺院护法“赛扎巴”。前一天就去甘丹泽玛山上搬东西、挂经幡,一个僧人挂一条,当天还要在寺院做多玛,作为献给护法的祭品。当天晚上,两个小僧人会住在山上,一个作厨师,一个是物品保管,6月4日晚上回来。4号早上6点起,寺院僧人集合,往甘丹泽玛山上走,准备工作做到10点。煨桑一整天不间断。10点开始念经,念“加卓”、“拉桑桑却扎西杰巴”、“查拉帮顿”、“色彻白桑却”、“查拉达堆嘎波”、“衮白桑却”、“南木色桑却”、“唐列桑却”、“江给拉桑”、“玛却楚桑”。煨桑时念这些经文,是为了给护法净化。赛扎巴的形象为红身、人脸、凶相、两颗獠牙往上、右手绳索、左手马鞭。

6月8号,曲廓尔,隔年举行一次,日子不固定,据历算,往往在6月的6-9号之间选一个好日子,今年刚好在8号。这天僧人都上山。给村里净化山川,念净化经文“多吉南木炯其楚”。一般是一老一少俩个僧人走在前面,给整个村子净化。

9月22日是降佛节。早上做多玛,老经师领诵“涅丹恰却”,当天没有特别隆重的仪式。以前有拉巴11做仪式,现在则没有了。

10月11号起,是“衮却钦谟”节,以前有半个月,现在三五天,念“梅拉多乔”,一天念四次。

10月24号,“却修”节,25号是“嘎丹昂却”。24号准备一天,做八百多个“措”,每户发一个,26号村长来拿去发。措是寺院的一种对信徒的布施,也是祈祷信徒福气好的象征。25号早上开始念“梅拉多却”和“喇嘛却巴”以及“却贡冈索”。

12月28、29日,是“却修”节,28号做准备,29号晚上做多玛,念“卓玛永朵”,以消除一年的灾难。在共唐附近,把多玛抛出去。

此外,每个月的8号、10号、15号、30号这些比较吉祥的日子,会念“梅拉多乔”。

(二)“曲廓尔”仪式

“曲廓尔”(chos-skor)仪式隔年举行一次,从藏历6月8日起,共举行五天,头两天集体转山,后三天村民聚集在牛寺大院,唱藏戏、跳协钦和果谐。

转山仪式的队伍分为六个小队,每个小队带不同的祭品,村里每户至少出一名男人,背着从寺院请来的经文,吉雄村背着甘珠尔经,阿荣村和德村则背着丹珠尔经。路线是从牛寺(位于德村)出发,到吉雄,顺着陡峭山势、围绕全村的农田,到达阿荣,第二天回德村,将所背经文放回寺院。

六小队分别是:举旗队、卓玛圣衣队、背经队、村长僧侣队、法器队和阿妈央坚队。各种队伍有特定的队伍顺序和组成人数。队伍出发时,名为丹增的人,手里拿着“斯巴扩洛”走在第一个。吉雄村的一位名叫格桑的人,走在背经队伍的最前面,背着“多地格桑”经。卓玛圣衣队和骑马队走大路,其它三队都是山路。在各个域拉14处,五队汇合。队伍是按照声、语、意的顺序走,所以,最先走的是举旗队,然后是卓玛圣衣队,再后是僧尼法器队。每个僧尼都有一个俗人来帮他们拿法器,走山路的时候,法器可以收缩起来,由俗人背着,快到域拉的时候就吹起来。

曲廓尔的头两天是背经转山仪式,后三天则分别是跳藏戏、协钦和果谐,三村村民和演员聚集在牛寺的庭院里,藏戏由牛村藏戏队合演,协钦和果谐则是三个村子的聚会联欢,演员们表演一整天,观众则以村落为单位,铺上席子,带上食物,密密麻麻地坐在寺院院落里观看。

藏戏的内容多是对佛教精神的宣扬,协钦的歌词则多是庆祝吉祥、感恩神灵,此二者只在藏历新年和曲廓节日时在寺院里表演,而果谐则随处可跳、随时可跳,是娱乐性的大众艺术。

最高的主席台即寺院大殿的阶梯上,坐着年长的僧人们,低一级的主席台上坐着几位村委会领导,再低一级的主席台上坐着作为“调查组”的我们,村民们坐在寺院平坦的院落里,包围着庭院中央的演员。此刻的寺院是款待大家的施主,是提供场地的主人,也是与村民共享节日吉祥的同盟。演出间隙,寺院把一箱箱饮料和食品搬到演员中间,作为回馈他们的礼物,作为平日村落对寺院所提供的物质赠予的礼仪性报答。村民们对此习以为常而且视之天然,不期待寺院的物质回馈,因为在他们看来,寺院对村落的赠予——精神的保佑以及生活的指引,是作为俗人身份的自己以任何物质报偿都无法对等的。

德村村长扎西多杰是藏戏和协钦的组织者和领舞者,他多才多艺,当过空军、石匠,十年前开始当德村村长,深得村民信服。他的父亲以前是牛寺僧人,在拉萨哲蚌寺时学过藏戏。59年还俗,在村里当藏戏老师。扎西多杰的藏戏便是父亲所教。曲廓上的协钦和藏戏演员大都是他的学生。文革期间,牛村的藏戏活动被取消,1980年代寺院重建后,藏戏才重新跳了起来。随着曲廓仪式的复兴,藏戏又重新在寺院里跳了起来。

藏戏的内容大都是佛教故事。牛村藏戏的保留剧目有五个,分别是《卓娃桑姆》《囊撒》《白马翁巴》《智美更登》《诺桑王子》,这是对传统的因袭,因为八大藏戏中的《文成公主》《顿玉顿珠》《苏吉尼玛》这三个戏目在旧时是需要噶厦政府允许后才能跳的。五个剧目轮流跳,一次只跳一个,一个戏就能跳一整天。最让百姓感动的是《智美更登》《卓娃桑姆》,老人看这两出藏戏时往往会感动落泪。

(三)仪式中的寺院一村落关系

宗教仪式对社会整合与人格完整的功能主义方面,是社会人类学研究的主题之一。但是由于其忽视变迁与冲突的方面,人类学对于仪式的研究逐渐转向探询仪式背后的、为当地人所共享的一套文化意义体系与深层结构逻辑,以及对于仪式所象征的权力进行的反思研究与政治经济学研究。

通过对牛寺在仪式中所体现出来的文化意义体系与深层逻辑结构的分析,我们可以看到:

第一,周而复始、定期神圣化的时间观。一年四季不断的宗教仪式与不乏宗教因素参与的世俗节日仪式,以及每家每年至少请僧人来家里念一次经的习俗,是藏人“循环往复”及“周期性神圣化”时间观的再现。时节祭祀也是打破日常生活以世俗为主的时间序列,“定期地与诸神同在”以集中体现神圣时间的需要。

第二,坛城制的神圣中心观。王斯福在《帝国的隐喻》中把山街的村庙作为“三个中心”进行论述——年度节庆的中心、地域保护者的中心以及地方性和文化亚群体认同的中心。牛寺,对于牛村的藏人来说,则多了两个中心位置,即“地理学的中心”和“宇宙观之中心在人间的象征性对照”。牛寺位于德村中央的空地上,而德村位于吉雄村和阿荣村之间,又是三个村落的中心。藏人的宇宙观中,以佛教“须弥山”为中心,它以一种空性的本体存在于宇宙之中,是觉悟的所在。须弥山在人间的对应物便是作为媒介连接人性与佛性的寺院,寺院便是伊利亚德所说的“显圣物”,它将均质的世俗空间打破和中断,凸显出神圣空间的存在,凸显出“世界中心”在人间的对应物,这份对应关系体现出宗教徒以神圣为中心的宇宙观以及自我不断接近神圣的祈愿神话。人们的生活空间,以牛寺所象征的佛法为中心,人们生活于坛城式的世界以及对它的再现之中,这份再现不仅体现在空间结构上,也体现在宗教仪式上,曲廓仪式的起点与终点都是在村落的中心——牛寺。

第三,既对立又混融的神圣-世俗秩序。涂尔干将整个世界(包括真实的和想象的)的事物分为两个对立的类别:世俗的和神圣的,宗教仪式属于神圣类别。利奇反对涂尔干的这种绝对化分类以及英国社会人类学对这一“神圣-世俗”二分法的承继,他提出“连续的尺度”这一概念,认为神圣和世俗是一个连续统的两极,分别代表一种理想模型,而现实的社会行为实则处于这两极之间,同时带有神圣和世俗的两种特点,只不过程度不一。而牛村的曲廓仪式,不仅能说明涂尔干所言的二元分类,也能说明利奇的连续尺度,在此我试图对二者做一整合。

重述曲廓仪式的队列组合,我们可以看出在僧侣村长队伍中,出发次序分别是年长僧人三位骑马开路、咒师四位拿着祭品供奉地方神、村长骑马取代旧日“陈本”负责纪律、还俗老经师与村长一起,但是不能与三位僧侣一同出发,即使年纪更长也不行。其他僧侣在“法器队”里,与尼姑、俗人一起,抬着各类法器,在供奉神灵时吹奏。代表世俗权力的村长与代表神圣力量的僧侣和咒师同在一队,是神圣与世俗合作的象征,而祭祀地方神时却只能由咒师和僧侣负责、村长只扮演维持纪律的角色,以及三位僧人在队伍先行,村长及老经师随后,则反映了神圣与世俗的秩序区分。俗与圣,既是合作的关系,也有彼此的边界,这一假设不仅体现在祭祀的队列组合与分工上,还体现于对寺院护法神“赛扎巴”的祭祀禁忌方面。赛扎巴只是寺院的护法,位于甘丹孜姆山上,曲廓仪式的本质是祈祷丰收,世俗成分大一些,所以,在仪式中,不祭祀赛扎巴,也不进入牛寺内部祭祀佛菩萨。而佛教节日时祭祀赛扎巴的活动中,也不能有俗人参与,只能由僧人来完成。从这一禁忌中,我们看到了圣与俗分别象征的“污秽一洁净”,这一“神圣—世俗”的分类形成了祭祀的秩序与禁忌。

但区分的界限并不绝对和僵硬,常常呈混融与合作状态。以曲廓仪式本身来说,它是祈祷丰收的转田仪式,也是祭祀神灵的转经仪式。曲廓是自释迦牟尼佛在6月14日转四法印而来,曲廓尔节日本应在6月4号举行,但是6月4号寺院里僧人要去甘丹孜姆山上供奉赛扎巴,所以曲廓尔节日往后推了四天。这种区分与混融也体现于男性与女性的象征区别上,由女人组成的“阿妈央坚”队伍不能随大部队绕转村田,更不能进入僧侣村长和法器的队伍中,她们盛装打扮、手捧青稞酒和糌粑琪玛,等候于各个地方神祭坛旁边,为僧侣、尼姑、咒师和村里的男人们准备食物和歌曲,男性队伍来到之后,从女性手中获取青稞酒和酥油茶,同时将女性手中所捧琪玛的糌粑粉抛洒一点点在女性身上,象征着转经福德的赠予。女性不参与转经有三个原因:一是体力不足以绕转长距离山路;二是性别象征的污秽,这种污秽感也体现在女性不能进入寺院护法殿的禁忌之中;三是女性守候在地方神旁边,起到了“后援团”的作用,她们带着食物和酒茶供给劳累的男性,从意义方面来说,她们象征吉祥的盛装与琪玛、她们唱诵的祭祀歌谣以及家族兴旺繁衍的性别标志,也是取悦地方神的象征资本。所以,女性与男性及僧侣的区别与合作,也是“神圣-世俗”既区分又融合的标志。其他三个队伍,则是负责举旗、抬佛像、背经,没有僧人参与。

整个曲廓队伍第一个出发的是一位名为“丹增”的俗人,取其名字的吉祥之意。从线性时间上看,第一个出发的不是牛寺僧人,而是俗人丹增,这与笔者当初的预料不一样。在参与仪式前,笔者以为队伍第一个出发的必是僧人无疑,因为他是神圣力量的象征。事实并非如此:首先,曲廓仪式是世俗意义的望果节与宗教意义的释迦牟尼转四法印的结合,但世俗意义更大一些,因为对佛的祭祀已经在四天前的“竹巴次喜”仪式上实践过了,接下来的大事是祈祷整年的庄稼收获,以保障村落与寺院都可以生存。所以,第一个出发者由俗人担任;其次,俗人首先出发并未逾越神圣权力,因为三位老僧人不仅骑着马走在“僧侣村长队”的前面,而且不与举着“斯巴廓落”的丹增所处的举旗队走同样的路线,他们在路线地域上得以划分,这象征着世俗权力对神圣权力的不可威胁,神圣权力的优先性并不能以时间上谁先出发而磨灭。此外,丹增手中举的“斯巴廓落”是具有浓厚神圣力量的坛城唐卡,是文殊菩萨从五台山上带过来的,所以,从空间上来说,与其说丹增走在整个队伍的最前面,不如说文殊菩萨为牛村带来的佛教福祉带领着所有人前行。由此可见,世俗与神圣既有界限和禁忌,也彼此依赖与混融,在不同的情景中,人们社会行动中神圣与世俗的分量也各有不同,但绝不是纯粹某一方面的存在与彰显。涂尔干的“神圣一世俗”二元分类,与利奇所言的“神圣一世俗”连续尺度,在牛村曲廓仪式的性质与实践中,得到了整合。

第四,互惠的伦理道德观。通过库拉交换仪式,马林诺夫斯基得出“库拉”这种“半经济半仪典性的活动”、这种“既是世俗的,也是巫术的活动”,赋予人们社会特性和荣誉、并将不同的部落社会联系成一个整体的功能,也就是仪式在构建“人格与社会完整”方面的功能。

朱文惠将藏传佛教寺院与村落的关系描述为“互惠共生”,表现在:俗人慷慨供应出家僧众食物及物质资源,僧众则以“佛陀的智慧与教诲”为最佳礼物回报,由此建立起寺院与村落相互依赖的互惠关系(reci-procity),以及寺院与村落“功德(merit)施受”“业报(karma)转换”的共生关系(symbiotic),而这种互惠共生关系,正是寺院—村落社区的社会结构。显然,这一互惠逻辑呈现的是宗教服务与物资供养的交换(ex-change),抽象的服务与具体的物资之间的互惠,构成了寺院与村落、神圣与世俗礼物交换的主题。不过,在朱文惠的书中,他也写到了僧人在取得掌堂师阶位后会举办大型宴客活动,款待村民,回报他们的长期供养,这一行为则体现的是僧人以物质形式回馈村民长期的物质提供,是一种“延迟回报”的礼物交换。由此,我们可以推论,寺院与村落的交换形式,是包括物质、仪式、服务、劳动等等在内的、既包括物质也包括精神的复合式交换,正如莫斯在《礼物》中所言:“一切——食物、女人、儿童、财物、护符、土地、劳动、服务、圣职和品级——都是可以转让和移交的。这些进出来往,便意味着无论在氏族之间、个体之间,还是在品级之间、性别之间和世代之间,都存在着一种既关涉物也关涉人的精神方面的持续交换。”

互惠包括人神互惠与人人互惠。曲廓仪式祭祀的主要是三个村落的地方神,在每一个地方神栖息处,是人们祈祷和休息的地方,也是女性组成的“阿妈央坚”等待男性村民到来、唱祈愿歌曲、互相赐福的地方。给地方神的祭品包括糌粑、青稞酒、桑等象征丰收的物品,祈祷词则以风调雨顺、牲畜平安、家庭和乐为主题。在曲廓后三天的歌舞仪式中,寺院在演出间隙给予村民的饮料和食品的赠予,也是在公众认证的情境下对村落一直以来为寺院提供的基本生活资料的答谢,虽然这种交换绝不是等价的,但作为“总体呈现”的寺院礼物包含了寺院对于村落的态度——感谢。这份感谢包括了日常生活资料的保障性供给以及历史上重建寺院时村落给予的帮助,这种看似不等价的人情交换不仅体现在寺院对村落的物质报答,也体现在村落对于寺院的供给,包括人们日常生活和节日礼仪中敬献的青稞、糌粑等物品,有两层原因:一为答谢,答谢寺院长期义务性的精神馈赠,这份馈赠是多少物品也抵消不了的;二是需要,人们需要寺院的持续运转,以继续提供这种精神指导,所以,在寺院失去其作为地方经济主导权的合法地位而变得穷困衰弱时,供养这一连接人神的媒介、使“神圣之门”不至无地安放的职责,村民便自愿将其置于肩上。在藏区社会中,村落社会是一个历时的和共时的整体,它的两大主角则是寺院和村落,寺院-村落的互惠共生关系是村落社会人格与社会完整的机制,同时,这种互惠共生的道德伦理,也属于藏人自古以来面对超自然神力的信仰观念体系。

三、历史记忆与日常生活

(一)记忆重建

重建寺院和再现仪式是盛大的公开的复归过程,人们在重新建构过去的同时也在创造着新的文化传统,使之更好地起到对当下社区团结的功能。重建神堂的过程也是直面、恢复和组建社会记忆的过程,重组的社会记忆像医药,医治着村民的自我悔恨与牺牲的伤痛,记忆成为了自我疗愈、重建价值、族群政治与权力博弈的手段。

1959年后牛寺关闭。1980年代,还俗的老僧人去乡里申请重建寺院,在村民的捐赠下,牛寺终于得以重建。重建后的寺院,已经不再有田地和牲畜,僧人们的家人会送点补贴,村民们会供奉一点粮食和少许钱,僧人的资金来源就是村民供奉、外出化缘以及念经的收入。没有政府补助。重建时的寺院只有一层,日后才新盖了第二层。

现在的牛寺,仍旧坐落在牛村三个自然村落最中间的村子德村的中央,寺院坐北朝南,院落里有一根挂满经幡的“塔日钦”,主体建筑是一个二层高的庙宇,一层是经堂和护法殿,二层是供放《甘珠尔》和《丹珠尔》的佛堂。此外,还有僧舍、寺管会办公室以及一间嘛呢拉康。

重建了寺院,仍然需要作为中介者的僧侣的日常修学与念经,需要作为加强集体记忆的“集体欢腾”宗教仪式。寺院刚重建的时候差不多有20个僧人,其中新的僧人15个,剩下的5个僧人是过去寺院的老僧人。寺院里有两位经师,一位叫尼玛仓央,另一位叫“芒推拉”,都是以前寺院的僧人,虽然在寺院重建后他们以经师的角色服务于寺院,但是都保持了俗人的身份,只是留在寺院给年轻的僧人教授经文。那曲先泽县的还俗老僧人“却扎拉”和“然样拉”也会负责给年轻的僧人教经,他们以前也是牛寺僧人。另有牛村的还俗老僧人“更顿拉”和“旺久拉”也会时不时给年轻僧人教授经文。他们都是居士,平时会去村民家里念经,有宗教仪式时也会在寺院念经。宗教仪式大都因循旧制,但由于僧侣人数与资金的限制,昔日宗教仪式的运行天数往往被缩减。

在访谈中,我们发现,人们关于牛寺的集体记忆,反复出现的、日常化的方面都规避了对于寺院关闭时期和“文革”时期苦难的提及,仿佛这段历史在集体记忆之中自动消失。人们的社会记忆是为了建构当下的社会集体价值而被建构的,因此,曾经引发族群内部分裂与伤痛的记忆,会在人们历经苦难之后,回顾往日历史时,被团结当下社会以及治疗往昔伤痛的集体意识所有意规避,并且被人们期待在世代传承之中,趋向于淡忘。

集体记忆的选择性建构,需要对“灰色地带”的禁忌,同时,也提出了对于“美好时代”的强调。牛寺作为表达和建构集体记忆的场所,其建筑重建、恢复教育与仪式、重修圣迹志和历史文本的过程,就是以社会戏剧的形式,展演和凸显牛寺的神圣性与美好,并以这种被强调的美好,边缘化人们曾经背叛神圣性的苦难历程。由此可见,集体记忆得以建立的社会机制,是“现在中心观”的社会团结需要,而集体记忆对于社会与个体的功能,就在于重建集体意识的“社区之神”以及寻求族群身份认同的个体心理需求。

重建被毁的牛寺,是面对昔日的伤痛、救赎自我的罪感、整理飘散的记忆、追加居地的神性、升华集体的道德、凝聚社区的共识以及保障世系的存续的过程。哈布瓦赫以“现在中心论”来解释重建记忆的目的,认为重建集体记忆是为了加强现在的社会团结。对记忆的建构也许并不完全是出于人们为现世生活寻找合法性的目标,很大一部分也许在于,人们并没有跳出历史的画面,而整理和重构记忆的过程,就是解释那“迷局”一般的历史画面的努力。而历史与现实的衔接,不就在于这跳出迷局、整理头绪的过程中么?重建的记忆就是这伟大的衔接点,它提示人们历史与现实不是断裂的,现实局面是历史规划的结果。

(二)日常生活的宗教性

1.人生礼仪

(1)出生仪式。孩子出生后三天,大人们会在家里举行“旁索”仪式。亲戚带着琪玛、糌粑、哈达以及小孩衣服、垫子来庆祝,给小孩的额头上抹糌粑,给母亲和小孩献哈达,这个过程要一个晚上,剩下的两天在家里请客喝酒。这个仪式不请僧人,但是如果出生之前母亲身体不舒服,会请一个僧人来念经,念“多玛”、“甘久”和“朵地格桑”,也会去寺院拜佛和供奉。孩子刚刚生下来会煨桑,在门口立半臂高的3个石头,昭示客人不要来。出生第3天的傍晚,“旁索”才开始。没旁索前孩子和母亲不能见外人。生产时,母亲要在离家中左康远的地方生产,否则会污染护法。

(2)取名仪式。孩子出生后三个月要找仁波切起名字。专司起名的两位喇嘛卡噶仁波切和桑林昂丹增仁波切都是宁玛派上师,也都是咒师。起完名字,父母给仁波切献个哈达就可以了。

(3)结婚仪式。结婚前会把男女双方的名字、出生日期、五行状况告诉咒师,他则打卦,看吉凶,如果他说需要念经,就找牛寺的僧人来家里念经。插经幡、召福、煨桑等僧人一概不参加。

(4)治疗仪式。首先去看医生,若没效果,先找咒师打卦,找原因,咒师会说要念什么经,然后请僧人来家里念经。

(5)搬家仪式。搬家要举行“康索”仪式。盖新房子之前,要请咒师打卦看地形吉凶。地方不太吉祥就考虑不搬,情况不严重则找僧人念经。新房子盖好后,会把旧的护法请进新房子。夜深人静的时候,要由家里的母亲,披着彩色的氆氇,背着竹筐,里面装着牛粪,右手拿着达达,后面跟着家人。母亲口中念着护法的名字和“请来,请来”,一路上不能往后看,一直走到新房子的左康,东西放下,家人都出去,母亲一个人摆好东西,跟护法说“从今天开始,您搬入了这个新家”。请护法神的时候,除了家里人,别人不参加这个仪式。

(6)超度仪式。如果家人去世,会请僧人来念经。亲友会带酥油茶和糌粑来,不需给钱。死亡仪式前后一共49天。头三天停尸,人们给尸体献哈达,僧人在这三天每天来念经,主人按照家庭收入情况给僧人发钱,没有标准。然后,尸体运到日吾齐的天葬台进行天葬。再过三天,每七天请僧人来家里念经一次,尾七的念经仪式最隆重。49天里,灵魂一直在家里;49天后,灵魂就走了。一周年以后,会按照藏历,在忌日这一天请僧人再来念经一天,亲友也会来。

2.日常生活

(1)牲畜。牧民要在牦牛中给家里的护法神选择一头坐骑。选定之后,要举行“雪索”仪式,一般是在藏历六月选择一个良辰吉日。

(2)居所。房屋有两层,一层有羊圈和牛圈,二层住人。屋顶四角是四个插经幡的“拉瓦”。“拉瓦”是家中护法神的居处。冬季藏历新年时四个拉瓦上都要插新经幡。夏季如六月初四、十五等节日也要换新经幡,至少要换四个拉瓦的两处。总之,一年中藏历新年每家都会在房顶四角插新经幡,其他节日则并不强求。房顶还有“桑康”,即煨桑的地方。屋顶有凸出来的屋檐、修饰瓦片以及房顶四角插着经幡的“颇拉”。房子建成后举行三天的“康索”(搬家)仪式。

(3)洁净观。认为屠夫和铁匠等人是脏的。如果家里要娶媳妇,都会要求女方“出生干净”。若娶了“不干净的”媳妇,会受到亲戚的唾骂,也会给家人带来不吉祥。

(4)治疗。若一直生病久不见愈,先请咒师打卦,咒师在纸条上写了要念的经,交给僧人来念。僧人念完后,过5天咒师来家里念经,做4个“多玛”,人们在同一时间扔到村子边缘的东南西北四个方位,犹如将身上的病与灾难扔出去。宗教治疗仪式与祭拜域拉、杰拉以及去医院看病是结合在一起的,村民认为将它们一起使用,疗效最好。

(5)供奉。分几种:①域拉和杰拉的供奉:周一、周四、周五和有事的时候,会先后在域拉和杰拉处供奉,煨桑,供酥油和糌粑。男女都去。②家中护法的供奉:一般供奉在“左康”里。左康位于家中最里面的暗屋里。周日、周一和周四供奉,供奉物品为经幡与琪玛。必须请没有去葬礼的僧人。这样会让护法保持干净。③家中拉康的供奉:每天早上供净水。晚上撤下净水。佛像买回来后,要去扎什伦布寺或者牛寺请僧人加持,装藏,装藏的物品有经文、珍珠、绿松石等。装藏的过程要在寺院举行,请一位僧人,装藏完毕后献哈达,并给僧人五元或十元。

伊利亚德在《神圣与世俗》一书中提出“宗教的人”的概念,指的是人类群体无论是否归属宗教组织,都具有的宗教性,这种宗教性体现为对于超自然力量的或谨慎或崇拜的态度。此概念起先是说明宗教徒的存在状态,即宗教徒的生命是“向世界开放的存在”,由于相信宇宙的诞生来源于神圣的因素,而自己也是这神圣因素的产物,所以,人不仅作为生物体而存在,而且由于其分享了神圣宇宙的一部分而成为宇宙的微观象征,这层象征意义不是语言类比,而是作为本体论意义的存在价值。伊利亚德“宗教的人”的概念,是被放在“古代社会”中被提出和验证的,但作为继承者的现代人,同样具有“宗教的人”的质性。尽管“被原始社会的宗教徒和古代文明所认同的大部分状况早就被人类的历史发展远远地抛在了后面。但是,这些社会状况并没有消失得无影无踪,它们已经影响和造就了今天的我们。毕竟,它们也构成了我们自己历史的一部分。”

在经历了民主改革和“文化大革命”对于宗教信仰的“祛魅”以后,藏族人重新获得了延续其佛教信仰的合法性,他们以重建被毁寺院、恢复作为构建和强化集体记忆的仪式活动以及在日常生活中恢复作为习俗的宗教禁忌与献祭为信仰表达,恢复和强调了其自古以来“宗教的人”的存在方式。无论是苯教状态还是佛教状态,藏族人都以明显的“宗教性”而存在着,只不过被信徒所崇拜的神圣力量在发生着转换、漂移、还原、再生而已。

但是我们也应该看到,这种宗教性的复归在西藏的表达,由于寺院编制与资金的限制,教育与组织的衰落,无法充分达到人们对于僧人以及寺院本应扮演的社会角色的期望。西藏的宗教衰落了吗?对于这个问题的考量,在全球化的时代,应当超越作为地域的西藏,进入作为意义体系存在的西藏文化整体。毋庸讳言,在我国内地以及国外许多地方,藏传佛教也在发展中并逐步变异,顺应着后现代时期人们对于神性与灵性的探索潮流。

四、结语

西藏的佛教寺院如同本文所论述的牛寺,虽经历或正在经历着巨大的历史与社会变迁,但寺院与村落社区之间互惠共生的结构关系似乎一直保持相对稳定。这一互惠共生关系具体体现在当地的地景文化、仪式过程、记忆重建所体现出的心理诉求,以及日常生活的宗教性中寺院所扮演的核心角色等方面。

空间地景的格局是地方文化精神图示的再现与表征。牛寺、众多地方神、家户、山山水水,构成了类似坛城的、以神圣佛法为中心、众神与万物等级嵌套式的景观特色。而这种曼荼罗化的布局,正是信徒对于以神圣为世界中心的宇宙观的现实模仿。通过再现宇宙图式,为神圣的中心找到世间的对应物,来尽可能地接近世界中心。正如伊利亚德所言,“世界中心及其模仿与再现”的空间心理,在宗教徒的世界很普遍,在本文中,值得注意的是,虽然牛寺几经教派的改换和规模的变迁,没有改变的,便是它作为牛村的神圣中心而存在的角色以及它作为宇宙观在尘世的对应物的实践意义。

这种中心性亦体现于仪式操作的过程中。曲廓尔仪式是牛村的年度盛会,届时全村的男女老少悉数参与。人们被编排成为六个小队,获得不同的仪式分工,集体绕转全村的农田,从牛寺取经出发,最后的终点仍旧是牛寺。曲廓尔并非纯然佛教的仪式,它的最大目的是祈祷丰收,祭祀地方神,是世俗性较强的节日。但是,牛寺在此所扮演的角色,以及僧人在曲廓尔队伍中领头的身份,不仅体现出寺院作为村落中心的地位,也体现出世俗与神圣作为“连续的尺度”再现于丰收仪式中。此外,此仪式所体现出的建立在礼物交换基础上的村落与寺院的互惠关系,以及这种互惠关系所构成的藏族村落社会的整合结构,都体现出了文明的历史传承性与现实功能价值。

集体记忆的重构体现为,在经历过“文革”时期的毁寺伤痛之后,村民们模仿旧日寺院的构造甚至院落植物栽种的种种细节,集体参加到修建寺院的过程中,请回了昔日的僧侣作为经师,按照旧日的神灵陈列重新购置了神龛佛像。对于伤痛的记忆,人们很少谈及,而是以重现仪式的方式,突出牛寺往昔的繁盛。从这份避免与凸显之中,我们看到的是人们对神圣感以及赎罪感的强烈欲求、凝聚社区共识与集体意识的“现在中心论”的记忆建构模式,以及弥补文化的断层,主动从当下出发重构文明之延续性。

这种文明的延续性,亦体现于村落居民的日常生活的方方面面,不仅存在于宗教徒的日常实践之中,存在于作为连续尺度的世俗与神圣的整体生活之中,也存在于非宗教徒的社会之中,尤其是作为继承者的现代人,现代性的“祛魅”仍旧以“魅”为底色且在1970年代以后呈现出“复魅”的全球性态势。因此,对于牛寺及牛村所共享的那套以神圣为中心的文化意义体系的延续性与相对稳定性,可归结到伊利雅德所言的“宗教的人”的本体论意义上了。这种人之宗教性的存在方式,是构成藏族村落文明延续性以及宗教文化在社会结构发生变革时以“内部转换”维持生命力的基础。

牛寺曾经是村落的社会权力中心与宗教中心,虽然寺院不再享有显性的政治赋权,但它作为“卡里斯玛型”的宗教组织,仍旧具有强大的支配作用,这份支配作用体现于宗教徒的价值观与道德体系、反常事件发生时的习俗应对、人生及社区阶段的过渡仪式、以及共同经历苦难之后所结成的赎罪需要与服从关系。可见,延续下来的文化意义体系所支持的民间“大人物”的精神力量是一种稳定的集体意识的存在方式。卡里斯玛型的心理与实践支配,来源于文明的传承性,并增加了文化的相对稳定性,起到了与新兴力量进行博弈的功能。

基金项目:国家社科基金西藏项目“西藏乡村社会的传统、变迁与承继”系列成果(XZ1031)。

作者简介:苏发祥,中央民族大学民族学与社会学学院教授,博士生导师,主要研究方向为民族学、藏学;王玥玮,中央民族大学民族学与社会学学院2014级民族学方向博士研究生。

原刊于《社会学评论》2014年10月(第2卷第5期),注释略,原文版权归作者及原单位所有。