作为一个考古学专业的学生,在过去的两个夏天里我都在西藏这片热土上奔走。在这里进行考古调查和发掘的日子里,我遇到了很多西藏人,也记住了一些西藏人。

江孜司机

江孜文物局的司机师傅是一个皮肤黝黑的中年男人,我并不记得他的名字,只记得他那件墨绿色的毛衣和硕大的松石戒指,他的面庞上似乎天生着憨憨的笑容。生硬的汉语阻碍他的表达,但是谈起佛法和江孜的文化却能滔滔不绝。

他说他很少吃肉,也不杀生。我相信他。我看到他的大手闪电一般地抓住骚扰他开车的苍蝇,然后再打开车窗放走。

当来自异域的人们向他询问对于僧人和信仰的看法时,他低下头,为难了一盏酥油灯燃尽的时间。

再抬起头时,他不再憨笑,眼中聚集虔诚。

他说:“僧人和世俗之间有太多的借口。我只信法,不信僧!”

米玛顿珠

在调查制陶技艺的那个夏天,我们借宿在村长家里。我和村长的小外孙成了朋友,他叫米玛顿珠。米玛顿珠笑起来和花一样可爱,而他也和花一样生活在泥土里,外公制陶的陶土是他仅有的玩具。

开始的时候,他不敢跟我说话,他从来没有听过安多人说话,以为我是汉人。慢慢地,他开始来向我讨糖果吃,嚷着要我给他画画。他最喜欢飞机,整天缠着我给他画飞机,叠纸飞机。或许他是想飞出村长家的院落,飞出制陶的小作坊和桑烟能够覆盖的村庄吧。

在村长家的一个月里,我给米玛顿珠画了各种各样的飞机,也教会了他自己画飞机。可我不知道他长大以后还能不能画出飞回村庄的飞机。

制陶老人

陶轮上裹着一层兽皮,一双粗糙的手一圈圈地转动着它。安静,轻巧。

陶轮后面坐着的制陶者已经是个老人,花白的头发编成辫子绕在头上,红穗在耳侧随着拨动陶轮的节奏晃动。

老人知道我们的来意,叫我们坐下,手上的陶轮依然转着。他和善地看了我们一眼,一边继续自己的工作,一边开始向我们讲述这个村子制陶的传统和辉煌,从莲花生大师点化陶土到人民公社时期的制陶公社,再到近年来为了环保不能再用草皮烧陶……

太阳快要落山的时候,老人开始埋怨:“今天不能再做了,我现在老了,眼睛看不清了。”

我问他:“那您为什么不让年轻人来继续做呢?”

老人停下手里的活,将鼻烟轻轻磕在拇指甲盖上,猛吸了一口,打了几个响亮的喷嚏。

“年轻人都去喝拉萨啤酒了……”

这一刻,我看到了一个老人的失落。

象雄人

书记拉告诉我们,他脑子有问题,不要相信他说的。

驻村的干部跟我们说,他精神不太正常。

连村子里的小孩也常常在奚落他。

去年夏天的考古调查期间,我们住在扎达县的曲龙村,离我们不远的地方就是琼窿遗址,也是探索象雄王都“琼窿银城”的重要考察对象。我们来到曲龙村后不久,总有一个老人出现在我们的门口,有时会拿来一些陶片铜渣,有时会拿来一些碎骨给我们看。

他像个考古学家一样收集这些“垃圾”,又像个说唱艺人家一样向我们讲述村子的历史。他带我们在琼窿遗址参观,讲解遗迹的用途,演示奴隶受罚的场景,还能指出遗址中“粮仓”的位置。

对于他的叙述,我们一直不敢完全相信,但又觉得确实有价值。

后来我们快要离开的时候,看到他穿着一身全新的藏袍穿梭在遗址中,似乎又在向别人讲述跟我们讲述过的故事。这次,还有人扛着摄像机跟在后面。

听书记拉说,那是自治区的电视台在拍记录片,名字好像叫“最后的象雄人”

夏旺老师

夏格旺堆这个名字,我在学校的时候就经常遇到,这四个黑色铅字总是出现在论文里。后来在拉萨见到他的时候并不觉得陌生,可能是因为他的肤色确实和论文上的铅字差不多黑。

今年夏天我在阿里和夏旺老师一起做调查,记住了他说的一些话。

在村子里的茶馆里喝酒的时候时,我们聊到一些学术观点,他跟我们说:“某某某那是胡说八道!”

在琼窿遗址的洞窟遗迹里测绘时,他对我说:“ ‘差不多’怎么行呢?!”

在村委会招待所里访谈那个“疯子”时,他对老人说:“我相信你说的!”

我还听说,他曾在一次学术会议上,从最后的角落站起来对着台上发言的“学者”质问:“你有什么证据?!”

回到学校以后,我开始思考如何做一个合格的考古人,以及如何在考古工地享受一瓶二锅头。

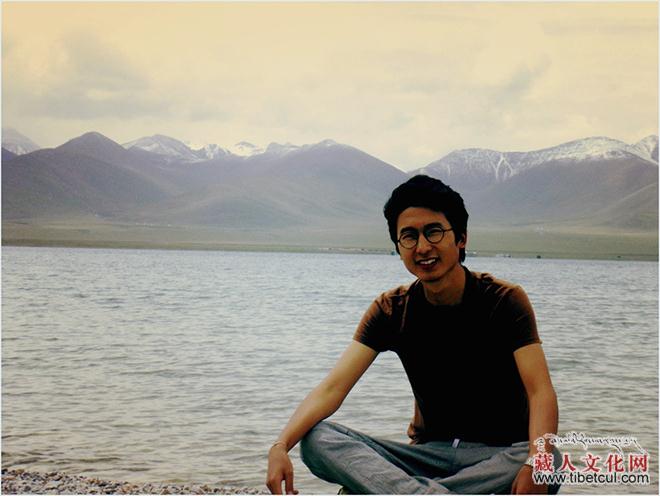

尼洋,藏族,甘肃甘南人,中央民族大学考古学专业硕士研究生。