пјҲжң¬ж–Үзі»2023е№ҙ10жңҲ20ж—ҘпјҢ20еӨҡдёӘеӣҪ家е’Ңең°еҢәй«ҳеғ§йҪҗиҒҡж№–еҢ—йҡҸе·һеӨ§жҙӘеұұпјҢе…ұеҗҢжҺўи®ЁвҖңдёӯеӣҪзҰ…ж–ҮеҢ–еңЁжө·еӨ–зҡ„дј ж’ӯдёҺеҪұе“ҚвҖқж—¶еҸ‘иЎЁзҡ„еӯҰжңҜи®әж–ҮгҖӮпјү

еј•иЁҖ

еңЁдёӯеӣҪеҺҶеҸІдёҠпјҢи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–д»ҺиҘҝеӨҸеҲ°е…ғгҖҒжҳҺгҖҒжё…ж—¶жңҹпјҢдёҖзӣҙжү®жј”зқҖйҮҚиҰҒзҡ„и§’иүІпјҢжҳҜдёӯеҚҺж–ҮеҢ–继жүҝдёҺдј ж’ӯдёӯдёҖж”Ҝз”ҹз”ҹдёҚжҒҜзҡ„еҠӣйҮҸпјҢ并且еҜ№дёӯеҚҺдјҳз§Җдј з»ҹж–ҮеҢ–зҡ„з”ҹжҲҗгҖҒдј жүҝдёҺеҸ‘еұ•пјҢеҸ‘жҢҘзқҖж·ұиҝңзҡ„еҪұе“ҚгҖӮ

дёӯеӣҪдҪӣж•ҷдёүеӨ§иҜӯзі»дј ж’ӯи·Ҝзәҝеӣҫ

дёӯеӣҪдҪӣж•ҷдёүеӨ§иҜӯзі»дј ж’ӯи·Ҝзәҝеӣҫ

и—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–зҡ„е®һиҙЁпјҢжҳҜејәи°ғдҝ®иЎҢгҖҒж…ҲжӮІгҖҒжҷәж…§зӯүдәәж–Үд»·еҖји§ӮеҝөгҖӮиҝҷдәӣд»·еҖји§ӮдёҺдёӯеӣҪдј з»ҹж–ҮеҢ–дёӯзҡ„儒家жҖқжғігҖҒйҒ“家жҖқжғізӣёдә’дәӨиһҚпјҢе…ұеҗҢеЎ‘йҖ дәҶдёӯеҚҺдј з»ҹж–ҮеҢ–д»·еҖји§ӮгҖӮиҮӘиҘҝеӨҸж—¶жңҹејҖе§ӢпјҢи—Ҹдј дҪӣж•ҷе°ұеңЁдёӯеӣҪиҘҝеҢ—ең°еҢәеҫ—еҲ°жҺЁе№ҝе’Ңдј ж’ӯгҖӮйҡҸзқҖж—¶й—ҙзҡ„жҺЁз§»пјҢеҸҲиһҚе…ҘдәҶи®ёеӨҡең°ж–№ж–ҮеҢ–е…ғзҙ пјҢ并еңЁе…ғгҖҒжҳҺгҖҒжё…ж—¶жңҹиҝӣдёҖжӯҘеҸ‘еұ•еЈ®еӨ§гҖӮиҝҷз§ҚиһҚеҗҲдёҚд»…дҝғиҝӣдәҶдёҚеҗҢең°еҹҹе’Ңж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„дәӨиһҚдёҺдәӨжөҒпјҢжҸҗеҚҮдәҶдёӯеҚҺж–ҮеҢ–иҮӘиә«зҡ„еҠӣйҮҸпјҢд№ҹдё°еҜҢдәҶдёӯеҚҺж–ҮеҢ–зҡ„еӨҡж ·жҖ§гҖӮжӯӨеӨ–пјҢи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–еңЁе…ғгҖҒжҳҺгҖҒжё…ж—¶жңҹиҝҳжү®жј”зқҖж–ҮеҢ–дәӨжөҒзҡ„йҮҚиҰҒи§’иүІпјҢеңЁдёӯдәҡгҖҒеҚ—дәҡзӯүең°еҢәзҡ„дј ж’ӯиҝҮзЁӢдёӯпјҢзӣҙжҺҘдҝғиҝӣдәҶдёӯеӣҪдёҺдёҚдё№гҖҒе°јжіҠе°”гҖҒеҚ°еәҰгҖҒи’ҷеҸӨгҖҒдҝ„зҪ—ж–ҜзӯүйӮ»еӣҪеңЁж”ҝжІ»гҖҒж–ҮеҢ–гҖҒе®—ж•ҷзӯүж–№йқўзҡ„дәӨжөҒпјҢжҲҗдёәдәҶеўһиҝӣдәҡжҙІеҗ„еӣҪд№Ӣй—ҙиҒ”зі»зҡ„жЎҘжўҒдёҺзәҪеёҰгҖӮ

з”ұжӯӨеҸҜи§ҒпјҢж— и®әжҳҜдәәж–Үд»·еҖји§ӮпјҢиҝҳжҳҜи·Ёж–ҮеҢ–дәӨжөҒпјҢи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–еңЁдёӯеӣҪеҺҶеҸІдёҠйғҪиө·еҲ°дәҶдҝғиҝӣж–ҮеҢ–дј жүҝдёҺиһҚеҗҲгҖҒжҺЁеҠЁж–Үеӯ—зҝ»иҜ‘гҖҒиүәжңҜдёҺе»әзӯ‘дј жүҝгҖҒдј ж’ӯдәәж–Үд»·еҖји§ӮгҖҒдҝғиҝӣи·Ёж–ҮеҢ–дәӨжөҒзӯүеӨҡж–№йқўзҡ„йҮҚиҰҒдҪңз”ЁпјҢеҜ№дәҺдё°еҜҢдёӯеӣҪж–ҮеҢ–зҡ„еӨҡе…ғжҖ§гҖҒжҸҗеҚҮдёӯеҚҺж–ҮеҢ–иҮӘиә«зҡ„еҠӣйҮҸпјҢдә§з”ҹдәҶж·ұиҝңеҪұе“ҚпјҢеҗҢж—¶д№ҹдёәдёӯеҚҺж–ҮеҢ–еңЁеӣҪйҷ…иҲһеҸ°дёҠзҡ„дј ж’ӯжҸҗдҫӣдәҶжңүеҠӣж”ҜжҢҒгҖӮ

дёӢйқўжҲ‘д»ҺеӣӣдёӘж–№йқўпјҢи°Ҳи°Ҳи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–еңЁеҺҶд»Јжңқе»·зҡ„еҪұе“ҚгҖӮ

дёҖгҖҒи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҺҶеҸІжёҠжәҗ

е…¬е…ғ641е№ҙпјҢе”җжңқж–ҮжҲҗе…¬дё»д»ҘйҮҠиҝҰзүҹе°јдҪӣеҚҒдәҢеІҒзӯүиә«еғҸдҪңдёәйҷӘе«ҒпјҢжІҝзқҖе”җи•ғеҸӨйҒ“пјҢиў«иҝҺиҜ·иҮіиҘҝи—ҸжӢүиҗЁпјҢдёҺи—ҸзҺӢжқҫиөһе№ІеёғжҲҗе©ҡз»“дәІгҖӮз”ұжӯӨејҖе§ӢпјҢдҪӣж•ҷдј е…ҘйӣӘеҹҹй«ҳеҺҹгҖӮе…¬е…ғ710е№ҙпјҢе”җжңқеҸҲжңүдёҖдҪҚйҮ‘еҹҺе…¬дё»е…Ҙи—ҸпјҢдёҺи—ҸзҺӢиөӨеҫ·зҘ–иөһжҲҗе©ҡз»“дәІпјҢз”ҹдёӢи‘—еҗҚзҡ„第дёүеҚҒе…«д»Ји—ҸзҺӢиөӨжқҫеҫ·иөһгҖӮиөӨжқҫеҫ·иөһеҲӣе»әдәҶжЎ‘иҖ¶еҜәзӯүдҪӣеӯҰж–ҮеҢ–ж•ҷиӮІеҹәең°пјҢејҖеҗҜдәҶејҳжү¬жҳҫеҜҶдҪӣеӯҰж–ҮеҢ–ж•ҷиӮІдҪ“зі»зҡ„е…ҲжІігҖӮжӯЈжҳҜеңЁе”җзҺӢжңқзҡ„еӨ§еҠӣж”ҜжҢҒдёӢпјҢйҖҡиҝҮдёӨдҪҚе…¬дё»е®һзҺ°дәҶжұүи—ҸиҒ”姻пјҢдёҚд»…еҠ ејәдәҶжұүи—Ҹж°‘ж—Ҹй—ҙзҡ„еӣўз»“пјҢиҝҳжҺЁеҠЁе’ҢеҸ‘еұ•дәҶйӣӘеҹҹй«ҳеҺҹзҡ„дҪӣеӯҰж–ҮеҢ–ж•ҷиӮІгҖӮиҝҷдёӘж—¶жңҹиў«з§°дёәи—Ҹдј дҪӣж•ҷеүҚејҳжңҹгҖӮ

ж–ҮжҲҗе…¬дё»еңЁе”җи•ғеҸӨйҒ“дёҠиҝҺиҜ·дҪӣзҘ–зӯүиә«еғҸиҝӣи—Ҹеӣҫ

ж–ҮжҲҗе…¬дё»еңЁе”җи•ғеҸӨйҒ“дёҠиҝҺиҜ·дҪӣзҘ–зӯүиә«еғҸиҝӣи—Ҹеӣҫ

е…¬е…ғ9дё–зәӘдёӯеҸ¶пјҢиҝӣе…ҘдәҶи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҗҺејҳжңҹгҖӮиҝҷдёӘж—¶жңҹпјҢи‘—еҗҚзҡ„дёүиҙӨиҖ…д»ҺиҘҝи—ҸйҖғиҮійқ’жө·еўғеҶ…дё№ж–—еҜәзӯүең°йҡҗеұ…дҝ®иЎҢпјҢдёҺз”ҳиӮғзӮізҒөеҜәжһңжңӣгҖҒйқҷй—»дёӨдҪҚеӨ§е’Ңе°ҡе…ұеҗҢжҺҲжҲ’пјҢ并еҹ№е…»дәҶе–Үй’ҰВ·иҙЎе·ҙйҘ¶иөӣеӨ§еёҲгҖӮеҗҺжқҘпјҢ他们еҸҲиҫ—иҪ¬иҮійқ’е”җеҹҺпјҲд»ҠиҘҝе®ҒеҹҺпјүпјҢеҸ‘зҺ°дәҶдёӨдҪҚе”җжңқе…¬дё»еңЁе…Ҙи—Ҹи·ҜзәҝдёҠжӣҫй©»и¶іиҝҮзҡ„йқ’е”җй©ҝз«ҷйҒ—еқҖгҖӮе…¬е…ғ941е№ҙпјҢжұүи—Ҹй«ҳеғ§е…ұеҗҢеңЁд»Ҙйқ’е”җй©ҝз«ҷйҒ—еқҖдёәдёӯеҝғзҡ„ең°ж–№пјҢеҲӣе»әдәҶе®—е–ҖеӨ§ж…Ҳе®Ҹи§үеҜәпјҢзІҫеҝғжҺҲжҲ’并еҹ№е…»дәҶд»ҺиҘҝи—ҸжҙҫжқҘзҡ„йӣ·йёЈж…ҲжҲҗе–ңз»•зӯүеҚ«и—Ҹйқ’е№ҙ10дәәгҖӮ10дҪҚйқ’е№ҙеӯҰдәәеӯҰжҲҗеҗҺпјҢејҖжһқж•ЈеҸ¶пјҢе°ҶдҪӣеӯҰж–ҮеҢ–ж•ҷиӮІд»Һйқ’жө·е№ҝжіӣдј ж’ӯиҮіеүҚи—ҸгҖҒеҗҺи—ҸгҖҒйҳҝйҮҢзӯүж•ҙдёӘиҘҝи—Ҹең°еҢәпјҢеҪўжҲҗдәҶжұүи—ҸдҪӣж•ҷж–ҮеҢ–еүҚжүҖжңӘжңүзҡ„иһҚеҗҲеҸ‘еұ•зҡ„еұҖйқўгҖӮ

жҺЁеҠЁеҗҺејҳжңҹжұүи—ҸдҪӣж•ҷж–ҮеҢ–иһҚеҗҲеҸ‘еұ•зҡ„жұүи—Ҹдә”дҪҚй«ҳеғ§

жҺЁеҠЁеҗҺејҳжңҹжұүи—ҸдҪӣж•ҷж–ҮеҢ–иһҚеҗҲеҸ‘еұ•зҡ„жұүи—Ҹдә”дҪҚй«ҳеғ§

дәҢгҖҒи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–еңЁиҘҝеӨҸгҖҒе…ғжңқзҺӢе®Өзҡ„еҪұе“Қ

еңЁи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–еҜҶе®—е…ёзұҚгҖҠеӨ§д№ҳиҰҒйҒ“еҜҶйӣҶгҖӢдёӯпјҢж•°йҮҸжңҖеӨҡзҡ„ж— з–‘жҳҜеұһдәҺиҗЁиҝҰжҙҫжүҖдј зҡ„вҖңйҒ“жһңжі•вҖқж–ҮзҢ®пјҢе…¶дёӯжңүеӨҡйғЁж–ҮзҢ®пјҢжҳҜеҜ№иў«дј дёәеҚ°еәҰеӨ§жҲҗйҒ“иҖ…жҜ—еҚўе·ҙдәІдј вҖңйҒ“жһңжі•вҖқд№ӢжңҖж №жң¬зҡ„ж–ҮзҢ®гҖҠйҒ“жһңйҮ‘еҲҡеҸҘеҒҲгҖӢзҡ„йҮҠи®әпјҢе…¶дҪҷзҡ„еҶ…е®№еӨҡдёәдёҺвҖңйҒ“жһңжі•вҖқдҝ®д№ зӣёе…ізҡ„еҗ„з§Қдҝ®жі•е’Ңд»ӘиҪЁгҖӮе…¶дёӯеӨ§еӨҡжҳҜиҗЁиҝҰжҙҫеҺҶиҫҲзҘ–еёҲпјҢзү№еҲ«жҳҜдёүдё–жүҺе·ҙеқҡиөһгҖҒеӣӣдё–иҗЁиҝҰзҸӯжҷәиҫҫгҖҒдә”дё–еёқеёҲе…«жҖқе·ҙжүҖйҖ йҮҠи®әгҖҒдҝ®жі•е’Ңд»ӘиҪЁзҡ„жұүиҜ‘жң¬гҖӮ

е®Ӣд»Ји—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–дј ж’ӯиҘҝеӨҸзҺӢе®Өзҡ„гҖҠеӨ§д№ҳиҰҒйҒ“еҜҶйӣҶгҖӢ

е®Ӣд»Ји—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–дј ж’ӯиҘҝеӨҸзҺӢе®Өзҡ„гҖҠеӨ§д№ҳиҰҒйҒ“еҜҶйӣҶгҖӢ

иҘҝеӨҸзҺӢжңқпјҢжҳҜе…¬е…ғ11дё–зәӘдёӯеӣҪеҢ—ж–№ең°еҢәд»Ҙе…ҡйЎ№зҫҢдёәдё»дҪ“е»әз«Ӣзҡ„дёҖдёӘе°Ғе»әзҺӢжңқгҖӮи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–еӨ§жҲҗе°ұиҖ…еҷ¶зҺӣйғҪжЈ®й’Ұе·ҙе’ҢиҗЁиҝҰдёүзҘ–жүҺе·ҙеқҡиөһпјҢжӣҫеҲҶеҲ«жҙҫе…¶й«ҳи¶іж јиҘҝи—Ҹзҙўе“ҮеӨ§еёҲгҖҒй«ҳеғ§иҝҘз“Ұе·ҙи§үжң¬еӨ§еёҲеҲ°иҘҝеӨҸдј жі•гҖӮж јиҘҝи—Ҹзҙўе“ҮеӨ§еёҲдёә第дә”д»ЈиҘҝеӨҸзҺӢеӣҪеёҲпјҢиҝҘе·ҙз“Ұи§үжң¬еӨ§еёҲдёә第е…ӯд»ЈиҘҝеӨҸзҺӢеӣҪеёҲгҖӮиҗЁиҝҰзҺӣе“Ҳеҷ¶е–ҮдёәиҘҝеӨҸзҺӢеәңжҠӨжі•зҘһпјҢиҘҝеӨҸзҺӢжңқд»Ҙејҳжү¬и—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–зҡ„еӨ§д№ҳиҰҒйҒ“еҜҶйӣҶдёҺеӨ§жүӢеҚ°зӯүж•ҷжі•гҖӮ

еңЁж•…е®«еҚҡзү©йҰҶ收и—Ҹзҡ„и—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–з‘ңдјҪдҝ®иЎҢеӣҫ

еңЁж•…е®«еҚҡзү©йҰҶ收и—Ҹзҡ„и—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–з‘ңдјҪдҝ®иЎҢеӣҫ

и—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–йҒ“жһңжі•еңЁжҳҫе®—ж–№йқўзҡ„з«Ӣи®әжҳҜпјҡвҖңйҰ–еә”з ҙйқһзҰҸпјҢж¬ЎеҲҷз ҙжҲ‘жү§пјҢеҗҺз ҙдёҖеҲҮи§ҒпјҢзҹҘжӯӨдёәжҷәиҖ…гҖӮвҖқиҝҷжҰӮжӢ¬дәҶйҒ“жһңжі•жҳҫе®—дҝ®д№ зҡ„дёүдёӘеұӮж¬ЎпјҡйҰ–е…ҲпјҢйЎ»дҝ®д№ з”ҹжӯ»иҝҒиҪ¬гҖҒжҡҮж»Ўйҡҫеҫ—гҖҒдёҡжһңгҖҒж…ҲжӮІиҜёжі•гҖҒжӯўжҒ¶жү¬е–„гҖҒз ҙйҷӨйқһзҰҸжҒ¶дёҡгҖҒеҚҒжҒ¶еҚҒдёҚе–„пјҢжӯӨеұһдәәеӨ©е–„йҒ“пјӣе…¶ж¬ЎпјҢйЎ»з ҙйҷӨдёҖеҲҮе®һжү§жҲҸи®әе’Ңж— е®һжҲҸи®әпјҢеҚід»ҺжҖқжғідёӯжё…йҷӨдёҖеҲҮжңүеҪўж— еҪўзҡ„еҝөеӨҙпјҢжҠҠжҸЎдҪҸеҜӮжӯўд№ӢеҝғпјҢжҜ«ж— жү§зқҖпјҢе№ізј“иҖҢеҫҖпјҢз”ҹиө·жӯўи§ӮеҸҢиҝҗд№Ӣи§ҒпјҢжӯӨдёәиҜҒз©әжҖ§пјӣжңҖеҗҺпјҢйЎ»ж–ӯйҷӨе®Үе®ҷдёҮзү©зҡҶйқһе®һжңүзҡ„вҖңж–ӯи§ҒвҖқе’ҢиҜёиЎҢжңүеёёзҡ„вҖңеёёи§ҒвҖқпјҢеҚіж–ӯе°Ҫдәәжі•дёӨз§ҚжҲ‘жү§пјҢз”ҹиө·иҜёжі•ж— жҲ‘жӯЈи§ҒпјҢеӨҚеҪ’дәҺиҮӘжҖ§е…үжҳҺпјҢжӯӨдёәвҖңз ҙдёҖеҲҮи§ҒвҖқгҖӮиғҪеҒҡеҲ°иҝҷдёүдёӘеұӮж¬ЎпјҢжүҚиғҪиҫҫеҲ°йҒ“жһңжі•дҝ®еҝғж–№йқўзҡ„иҰҒжұӮпјҢжүҚеҸҜд»ҘиҝӣиҖҢдҝ®д№ йҒ“жһңеҜҶжі•дәҶгҖӮ

йӣҶиҘҝеӨҸгҖҒе…ғжҳҺдёүд»ЈжұүиҜ‘и—Ҹдј дҪӣж•ҷеҜҶе®—дҝ®иЎҢд№ӢеӨ§жҲҗгҖҠеӨ§д№ҳиҰҒйҒ“еҜҶйӣҶгҖӢ

еҲ°дәҶе…ғд»ЈпјҢе…Ҳж—¶и‘—еҗҚиҘҝи—ҸдҪӣеӯҰеӨ§еёҲиҗЁиҝҰзҸӯжҷәиҫҫпјҢжІҝзқҖвҖңдә¬и—ҸеҸӨйҒ“вҖқпјҢеҺҶж—¶дёүе№ҙпјҢи·Ӣеұұж¶үж°ҙпјҢд»ҺиҘҝи—ҸеҲ°з”ҳиӮғеҮүе·һпјҢдёҺи’ҷеҸӨйҳ”з«ҜзҺӢдёҫиЎҢдәҶеҺҶеҸІдёҠи‘—еҗҚзҡ„вҖңеҮүе·һдјҡзӣҹвҖқгҖӮиҝҷж¬ЎдјҡзӣҹпјҢиҗЁиҝҰзҸӯжҷәиҫҫеӨ§еёҲеҗ‘йҳ”з«ҜзҺӢдј жҺҲдәҶзҰ…ж–ҮеҢ–е–ңйҮ‘еҲҡзҒҢйЎ¶пјӣвҖңеҮүе·һдјҡзӣҹвҖқд№ӢеҗҺпјҢе…ғдё–зҘ–еҝҪеҝ…зғҲдёҺеёқеёҲе…«жҖқе·ҙеҸҲдёҫиЎҢдәҶвҖңе…ӯзӣҳеұұдјҡзӣҹвҖқпјҢеёқеёҲе…«жҖқе·ҙе…ҲеҗҺеҗ‘еҝҪеҝ…зғҲдёүж¬Ўдј жҺҲзҰ…ж–ҮеҢ–е–ңйҮ‘еҲҡзҒҢйЎ¶гҖӮиҝҷдёӨж¬Ўи‘—еҗҚзҡ„дјҡзӣҹпјҢдёәе®һзҺ°еҪ“ж—¶дёӯеӨ®ж”ҝеәңеҜ№иҘҝи—Ҹең°еҢәзҡ„жңүж•Ҳз®Ўиҫ–е’ҢжІ»зҗҶпјҢеҘ е®ҡдәҶеқҡе®һзҡ„еҹәзЎҖгҖӮиҗЁиҝҰзҸӯжҷәиҫҫе’Ңе…«жҖқе·ҙиҝҷдёӨдҪҚи—Ҹдј дҪӣж•ҷеӨ§еёҲпјҢдёҚд»…еҜ№жұүгҖҒи—ҸгҖҒи’ҷж–ҮеҢ–зҡ„иһҚеҗҲгҖҒдәӨжөҒдёҺеҸ‘еұ•пјҢиҖҢдё”дёәдёӯеҚҺж°‘ж—Ҹиө°еҗ‘вҖңеӨ§дёҖз»ҹвҖқпјҢдҪңеҮәдәҶйҮҚиҰҒиҙЎзҢ®гҖӮ

дёүгҖҒи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–еҜ№жҳҺгҖҒжё…е®«е»·зҡ„еҪұе“Қ

и—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–йҒ“жһңжі•еңЁеҜҶе®—зҡ„з«Ӣи®әпјҢжҳҜжҢҒвҖңжҳҺз©әж— жү§вҖқе’ҢвҖңз”ҹжӯ»ж¶…ж§ғж— еҲ«вҖқд№Ӣи§ҒпјҢеҚідәІиҜҒеҶ…еҝғе®һзӣёгҖӮиҰҒжұӮдҝ®иЎҢиҖ…еңЁеҶ…еҝғз”ҹиө·жҳҺдёәеҝғзҡ„жҖ§зӣёпјҢз©әдёәеҝғзҡ„иҮӘжҖ§пјҢдәҺжҳҺз©әеҸҢиҝҗдёӯзӣҙжҢҮдҪ“и®Өжң¬е…ғдҝұз”ҹжҷәж…§д№ӢеҝғпјҢдёҚдёәиҝ·д№ұиө°еӨұпјҢдҪҝдёҖеҲҮиҝ·зӣёжӮүзҺ°дёәжҷәзӣёпјҢдёҖеҲҮжүҖзҺ°зҡҶиғҪиҪ¬жҲҗз”ҹжӯ»ж¶…ж§ғдёҚдәҢд№ӢеҰҷз”ЁгҖӮеҫ—жӯӨзңҹе®һи§үеҸ—пјҢеҚіиғҪиҫҫйҒ“жһңеҜҶжі•д№Ӣ究з«ҹгҖӮ

еӨ§жҳҺе®Јеҫ·зҡҮеёқдҝ®д№ зҡ„и—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–жі•жң¬

еӨ§жҳҺе®Јеҫ·зҡҮеёқдҝ®д№ зҡ„и—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–жі•жң¬

и—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–дёӯзҡ„вҖңзҰ…е®ҡвҖқпјҢжҳҜжҜҸдёҖдёӘдҪӣж•ҷеҫ’йқһеёёйҮҚиҰҒзҡ„дҝ®д№ жі•й—ЁгҖӮвҖңж— жҲ‘вҖқзҡ„жҷәж…§пјҢиғҪеҜ№жІ»жҲ‘жү§жҲ–зғҰжҒјпјҢеҝ…йЎ»иҰҒжңүеқҡе®ҡзҡ„зҰ…е®ҡпјҢжІЎжңүзҰ…е®ҡе…үжңүжҷәж…§д№ҹдёҚиғҪеҜ№жІ»зғҰжҒје’ҢзғҰжҒјж №жәҗжҲ‘жү§гҖӮжүҖд»ҘеҜӮеӨ©иҸ©иҗЁиҜҙпјҡвҖңзҹҘе…·жӯўиғңи§ӮпјҢиғҪзҒӯиҜёзғҰжҒјпјҢж•…еә”е…ҲжұӮжӯўгҖӮвҖқе…·жңүеҘўж‘©д»–жҲ–иҖ…е…·еӨҮзҰ…е®ҡд»ҘеҗҺпјҢдёҖеҲҮзғҰжҒјжүҚиғҪж¶ҲйҷӨгҖӮе®—е–Җе·ҙеӨ§еёҲгҖҠиҸ©жҸҗйҒ“次第摄йўӮгҖӢйҮҢпјҡвҖңйқҷиҷ‘дё“еҝғеҰӮиҪ®зҺӢпјҢе®үдҪҸдёҚеҠЁеҰӮеұұеІіпјҢиө·е®ҡйҒҚзјҳдёҖеҲҮе–„пјҢиғҪеј•иә«еҝғиҪ»е®үд№җпјҢеҰӮжҳҜзҹҘеҗҺз‘ңдјҪзҺӢпјҢ摧дјҸж•Јд№ұеёёдҝ®е®ҡгҖӮвҖқд№ҹе°ұжҳҜиҜҙпјҢзҰ…е®ҡзҡ„еҠҹеҫ·еңЁдәҺзҹҘйҒ“д»ҘеҗҺжҲ‘们еҰӮзҗҶдҝ®иЎҢпјҢз‘ңдјҪжҳҜи°ғдјҸеҶ…еҝғзҡ„ж–№жі•пјҢзҰ…е®ҡзҡ„дё»иҰҒдҪңз”ЁиғҪ摧дјҸж•Јд№ұпјҢж•Јд№ұзҡ„еҝғиғҪ摧дјҸпјҢдҝ®зҰ…е®ҡеҶ…еҝғиғҪе®үе®ҡгҖӮ

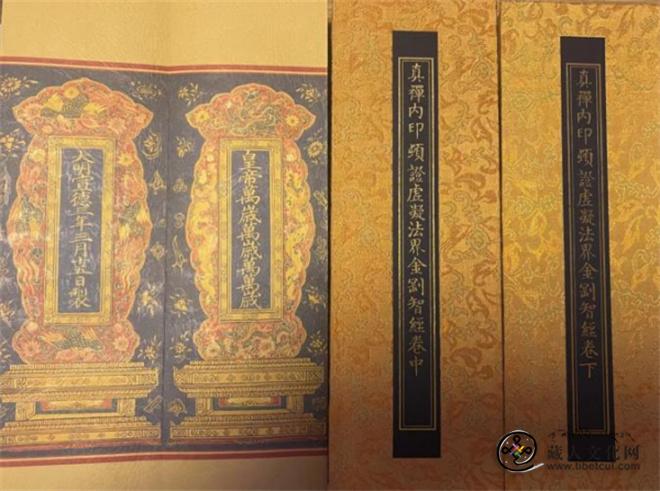

и—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–еңЁеҺҶд»Јжңқе»·иҜөз»Ҹд»ӘиҪЁд№ӢеӨ§жҲҗгҖҠе–ңйҮ‘еҲҡйӣҶиҪ®з”ҳйңІжіүгҖӢ

еңЁжҳҺд»ЈпјҢеӨӘзҘ–жңұе…ғз’Ӣе’Ңж°ёд№җгҖҒе®Јеҫ·дёүдҪҚзҡҮеёқпјҢе…ҲеҗҺиҝҺиҜ·ж‘„еёқеёҲгҖҒеӣҪеёҲдёүзҪ—е–ҮеҳӣпјҢд»ҘеҸҠи—Ҹдј дҪӣж•ҷеӨ§д№ҳгҖҒеӨ§е®қгҖҒеӨ§ж…ҲдёүеӨ§жі•зҺӢеҲ°еҚ—дә¬гҖҒеҢ—дә¬зӯүең°зҘҲзҰҸеӣҪжі°ж°‘е®үгҖӮеӨ§д№ҳжі•зҺӢиҙЎеҷ¶жүҺиҘҝеңЁеҚ—дә¬жҳҺжңқе®«е»·пјҢеҗ‘ж°ёд№җзҡҮеёқдј жҺҲдәҶи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–гҖҠеӨ§д№ҳиҰҒйҒ“еҜҶйӣҶгҖӢдёӯзҡ„е–ңйҮ‘еҲҡжҲҗзҶҹйҒ“зҒҢйЎ¶пјҢеҸҲи®ІжҺҲдәҶеӨ§й»‘еӨ©жҠӨжі•зҘһйҡҸи®ёжі•пјҢдёҚд»…ж»Ўи¶ідәҶж°ёд№җзҡҮеёқеҗ„дәәзҡ„е–ңеҘҪе’Ңж„Ҹж„ҝпјҢд№ҹдёәиҝӣдёҖжӯҘеўһејәжұүи—Ҹзӯүеҗ„ж°‘ж—ҸдәӨеҫҖдәӨжөҒдәӨиһҚеҸ‘жҢҘдәҶз§ҜжһҒдҪңз”ЁгҖӮ

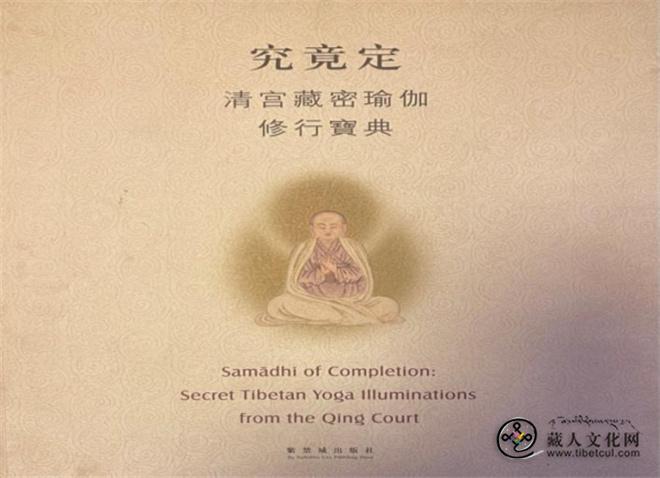

д№ҫйҡҶеёқеҫЎз”Ёи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–еҜҶе®—дҝ®иЎҢгҖҠ究з«ҹе®ҡгҖӢ

д№ҫйҡҶеёқеҫЎз”Ёи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–еҜҶе®—дҝ®иЎҢгҖҠ究з«ҹе®ҡгҖӢ

еңЁжё…д»ЈпјҢйЎәжІ»е’Ңд№ҫйҡҶдёӨдҪҚзҡҮеёқзӣёз»§йӮҖиҜ·дә”дё–иҫҫиө–е’Ңе…ӯдё–зҸӯзҰ…еҲ°еҢ—дә¬е’Ңжүҝеҫ·йҒҝжҡ‘еұұеә„жңқжӢңгҖӮжңқжӢңиҝҮзЁӢдёӯпјҢе…ӯдё–зҸӯзҰ…еҗ‘д№ҫйҡҶзҡҮеёқдј жҺҲдәҶи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–жё©иҗЁеӨ§жүӢеҚ°зҰ…е®ҡпјҢ并еңЁжұүи—Ҹж»Ўи’ҷзӯүең°зҘҲзҰҸеӣҪжі°ж°‘е®үгҖӮд№ҫйҡҶзҡҮеёқдёҚд»…дҝ®д№ и—Ҹдј дҪӣж•ҷж јйІҒжҙҫж•ҷжі•пјҢиҝҳеғҸе…ғгҖҒжҳҺзҡҮеёқдёҖж ·дҝ®д№ и—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–гҖҠеӨ§д№ҳиҰҒйҒ“еҜҶйӣҶгҖӢдёӯзҡ„еҜҶе®—е–ңйҮ‘еҲҡдҝ®иЎҢгҖҠ究з«ҹе®ҡгҖӢпјҢжҺЁеҠЁдәҶи—Ҹдј дҪӣж•ҷжңқзқҖдёӯеӣҪеҢ–ж–№еҗ‘зҡ„еҸ‘еұ•пјҢдёәдёӯеҚҺж–ҮеҢ–еӨҡе…ғдёҖдҪ“еҒҡеҮәдәҶз§ҜжһҒиҙЎзҢ®гҖӮ

еӣӣгҖҒи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–зҡ„зҰ…е®ҡе®һдҝ®ж–№жі•

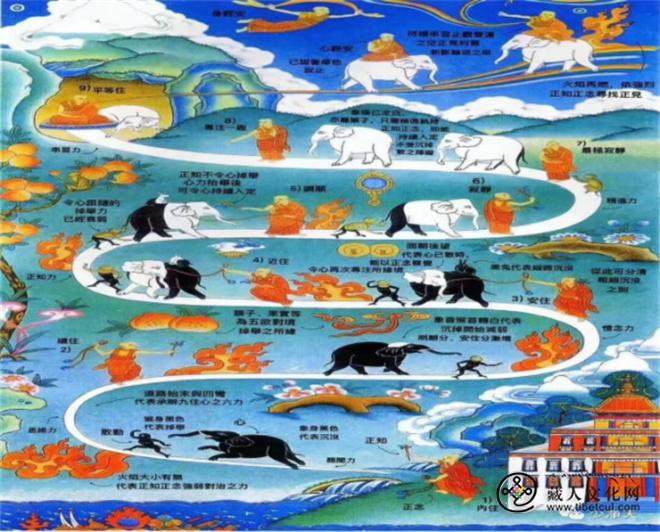

иҝҷжҳҜд№қдҪҸеҝғзҡ„дёҖдёӘдҝ®е®ҡеӣҫпјҢдҝ®е®ҡеӣҫйҮҢйқўдё»иҰҒжҳҜеҜ»иұЎжқҘйў„зӨәиҮӘе·ұзҡ„и°ғеҝғгҖӮд№қдҪҸеҝғ第дёҖдёӘе°ұжҳҜд»ҺеӨ–еўғдёӯпјҢеҶ…еўғиө·еҝғе°ұи§ҶдёәеҶ…еўғеҸ«еҒҡдёәеҶ…дҪҸгҖӮ

и—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–д№қдҪҸеҝғдҝ®е®ҡеӣҫ

и—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–д№қдҪҸеҝғдҝ®е®ҡеӣҫ

еҰӮеӣҫдёӯжүҖзӨәпјҢеҮә家дәәжүӢйҮҢжӢҝзқҖдёӨдёӘе·Ҙе…·д»ЈиЎЁжӯЈзҹҘе’ҢжӯЈеҝөпјҢеҲҡејҖе§Ӣзҡ„ж—¶еҖҷиҝҪдёҚеҲ°иҝҷеӨҙеӨ§иұЎпјҢеҗҢж—¶иұЎиў«ж—Ғиҫ№зҡ„дёҖеҸӘзҢҙеӯҗжӢүзқҖи·‘пјҢиә«иүІйғҪжҳҜй»‘иүІзҡ„пјҢи·Ҝж—Ғиҫ№зҡ„зҒ«йқһеёёзҢӣзғҲпјҢиҜҙжҳҺеҲҡејҖе§ӢжҲ‘们зҰ…дҝ®зҡ„ж—¶еҖҷиҮӘе·ұзҡ„еҶ…еҝғдёҚиғҪеҸ—жҺ§пјҢиҝҷдёӘж—¶еҖҷеҝ…йЎ»иҰҒз”ЁеҠӣжқҘдҝ®зҰ…е®ҡпјӣеӣҫжЎҲйҮҢйқўжҖ»е…ұжңүе…ӯдёӘејҜжІҹд»ЈиЎЁдёәе…ӯеҠӣпјҢдҝ®д№қдҪҸеҝғзҡ„ж—¶еҖҷе…ӯеҠӣеңЁзҰ…дҝ®дёӯйқһеёёйҮҚиҰҒпјӣжңҖеҗҺеҲ°дәҶд№қдҪҸеҝғпјҢжІЎжңүжҺүдёҫе°ұжІЎжңүзҢҙеӯҗдәҶпјҢз»Ҷеҫ®зҡ„жІүжІЎд№ҹжІЎжңүе°ұжІЎжңүе…”еӯҗпјҢеӨ§иұЎзҡ„иә«иүІеҸҳжҲҗзҷҪиүІпјҢд№–д№–еңЁиҮӘе·ұж—Ғиҫ№иәәзқҖиҝҷдёӘиЎЁзӨәиғҪи°ғдјҸиҮӘе·ұзҡ„еҶ…еҝғпјӣ然еҗҺзҰ…дҝ®зҡ„дәәеҝғдёӯжңүдёҖдёӘеҪ©иҷ№з”ҹеҮәжқҘпјҢиЎЁзӨәзҰ…дҝ®зҡ„еўғз•Ңе’ҢиҮӘе·ұзҡ„дҝ®жҢҒгҖӮеҪ©иҷ№зҡ„и·ҜдёҠйЈһеӨ©пјҢиЎЁзӨәзҰ…дҝ®д»ҘеҗҺиә«зҡ„иҪ»е®үе’Ңеҝғзҡ„иҪ»е®үпјҢз©әдёӯйЈһиЎҢиЎЁзӨәиә«зҡ„иҪ»е®үпјҢиЎҢиҖ…йӘ‘иұЎиЎЁзӨәеҝғзҡ„иҪ»е®үпјӣжңҖеҗҺиЎҢиҖ…йӘ‘зқҖзҷҪиұЎиҝҳжңүеҮәзҺ°дёҖдёӘзҒ«е’Ңеү‘пјҢд»ЈиЎЁдҝ®зҡ„еҘўж‘©д»–жҲ–иҖ…жҜ—й’өиҲҚйӮЈпјҢд»ЈиЎЁжӯўи§ӮеҸҢиҝҗпјҢиҝҷйҮҢйқўзҒ«д»ЈиЎЁжҷәж…§пјҢеү‘д»ЈиЎЁж–ӯйҷӨиҪ®еӣһпјҢйҖҡиҫҫж— жҲ‘зҡ„жҷәж…§е’ҢжӯЈи§ҒгҖӮеҶ…еҝғзҰ…дҝ®зҡ„иҝҮзЁӢгҖӮ

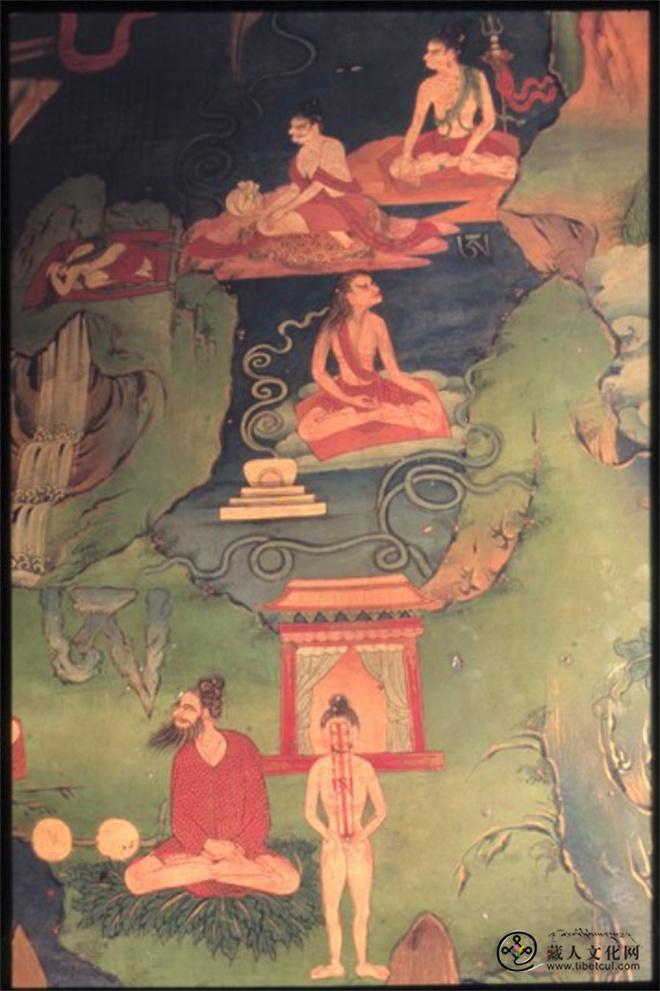

и—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–зҰ…е®ҡдёӯзҡ„ж°”и„үжҳҺзӮ№дҝ®иЎҢеӣҫ

и—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–зҰ…е®ҡдёӯзҡ„ж°”и„үжҳҺзӮ№дҝ®иЎҢеӣҫ

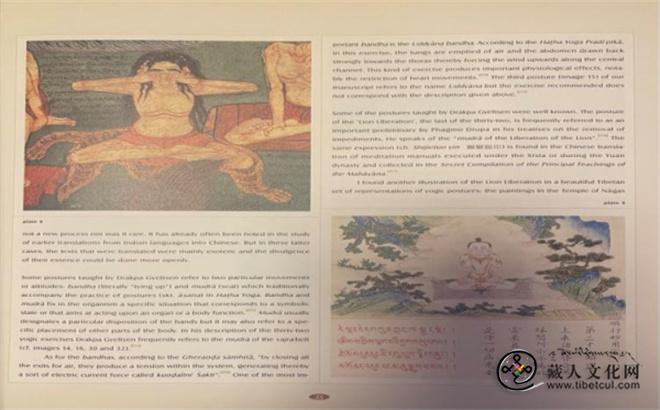

е№»иҪ®дҝ®жі•еҸҜд»ҘеҲҶдёәдёӨзұ»пјҢдёҖзұ»жҳҜд»Ҙи°ғиҠӮиә«и„үдёәдё»зҡ„е№»иҪ®пјҢеҚійҖҡиҝҮдёҖзі»еҲ—зҡ„иӮўдҪ“еҠЁдҪңпјҢй…ҚеҗҲ瓶ејҸе‘јеҗёжі•пјҢдҪҝеҫ—иә«и„үдҝқжҢҒжҙ»еҠӣпјҢдёәиҝӣдёҖжӯҘзҡ„дҝ®д№ жү“еҘҪеҹәзЎҖгҖӮеҸҰдёҖзұ»жҳҜд»Ҙи°ғиҠӮж°”жҒҜдёәдё»зҡ„е№»иҪ®пјҢйҖҡиҝҮжү“ејҖдҪ“еҶ…еҗ„еӨ„и„үз»“пјҢз»ҙжҢҒи„үз®Ўдёӯж°”жҒҜзҡ„з•…йҖҡпјҢеҖҹжӯӨй…ҚеҗҲж°”гҖҒи„үгҖҒжҳҺзӮ№зҡ„дҝ®д№ пјҢиҫҫеҲ°жӣҙй«ҳзҡ„иҜҒжӮҹгҖӮ

з»“иҜӯ

и—Ҹдј дҪӣж•ҷиҜһз”ҹдәҺйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹпјҢе…·жңүжӮ д№…зҡ„еҺҶеҸІдј з»ҹгҖӮйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹжҳҜзҘ–еӣҪе®қиҙөзҡ„дёүжұҹжәҗеӨҙпјҢиў«иөһиӘүдёәвҖңдёӯеҚҺж°ҙеЎ”вҖқгҖӮеӨ§иҮӘ然иөӢдәҲдәҶиҝҷйҮҢжәҗжәҗдёҚж–ӯзҡ„жё…жҫҲжІіжөҒпјҢе®ғ们жәҗиҮӘйӣӘеҹҹй«ҳеҺҹпјҢеҸҲжәҗжәҗдёҚж–ӯең°жөҒеҗ‘дёңж–№еӨ§ең°пјҢж»ӢиӮІзқҖиҫҪйҳ”зҡ„дёӯеҚҺеӨ§ең°е’ҢдёҖд»Јд»ЈдёӯеҚҺе„ҝеҘігҖӮеҗҢж ·пјҢи—Ҹдј дҪӣж•ҷеңЁиҝҷзүҮеңҹең°дёҠз№ҒиҚЈгҖҒеҸ‘еұ•пјҢ并йҖҗжёҗе®Ңе–„пјҢеҪўжҲҗдәҶзӢ¬зү№иҖҢе®ҢеӨҮзҡ„вҖңеҚҒжҳҺеӯҰвҖқгҖҒвҖңдёүеӯҰвҖқгҖҒвҖңдёүи—ҸвҖқгҖҒвҖңеӣӣз»ӯвҖқзӯүпјҢиҝҳеҢ…жӢ¬дҪӣж•ҷдә”йғЁеӨ§и®әдёӯзҡ„еӣ жҳҺйҖ»иҫ‘еӯҰгҖҒиҲ¬иӢҘж…ҲжӮІжҷәж…§еӯҰгҖҒдёӯи§Ӯе“ІеӯҰжҖқжғігҖҒдҝұиҲҚе®Үе®ҷдё–з•Ңи§ӮгҖҒжҲ’еҫӢйҒ“еҫ·е®Ҳжі•еӯҰзӯүдҪӣеӯҰж–ҮеҢ–йўҶеҹҹзҡ„е®қи—ҸгҖӮи—Ҹдј дҪӣеӯҰж–ҮеҢ–ж•ҷиӮІдёӯзҡ„дёүи—Ҹй—»жҖқдҪ“зі»гҖҒдёүеӯҰдҝ®иЎҢд№ӢйҒ“гҖҒеӣӣз»ӯеҜҶ宗究з«ҹдҝ®жҢҒзӯүдҪӣеӯҰзҗҶи®әзҡ„зІҫеҚҺйҖҗжёҗдј ж’ӯеҲ°дёңйғЁең°еҢәпјҢжәҗжәҗдёҚж–ӯең°е№ҝжіӣдј ж’ӯеҲ°е…ЁеӣҪеҗ„ең°пјҢд№ғиҮіе…Ёдё–з•ҢгҖӮ

еӣҪ家жӯЈеңЁеӨ§еҠӣжҺЁеҠЁе…Ёйқўзҡ„з”ҹжҖҒж–ҮжҳҺе»әи®ҫгҖӮе°ұеғҸйқ’и—Ҹй«ҳеҺҹж°”иұЎдёҮеҚғгҖҒдёҮзү©жңүзҒөдё”зҫҺзҡ„иҮӘ然з”ҹжҖҒдёҖж ·пјҢи—Ҹдј дҪӣж•ҷж–ҮеҢ–з”ҹжҖҒпјҢд№ҹеә”еҫ—еҲ°еҰҘе–„зҡ„дҝқжҠӨгҖҒе»әи®ҫдёҺеҸ‘еұ•гҖӮеӣ дёәпјҢи—Ҹдј дҪӣж•ҷж–ҮеҢ–д№ҹжҳҜдёӯеҚҺдј з»ҹж–ҮеҢ–ж•ҙдҪ“зҡ„йҮҚиҰҒжһ„жҲҗйғЁеҲҶгҖӮ

дҪңиҖ…з®Җд»Ӣпјҡ

еҷ¶е°”е“ҮвҖўйҳҝж—әжЎ‘жіўжҙ»дҪӣпјҢеҮәз”ҹдәҺйқ’жө·зңҒеҫӘеҢ–еҺҝж–ҮйғҪжҳҶж°Ҹ家ж—ҸпјҢеҚҒдё–зҸӯзҰ…еӨ§еёҲдҫ„еӯҗпјҢеҢ—дә¬зҷҪеЎ”еҜәејҖеҲӣзҘ–еёҲеӨ§е…ғ第дәҢд»»еёқеёҲдәҰжҖңзңҹ第дәҢеҚҒе…ӯд»Јдј дәәпјҢйқ’жө·ж–ҮйғҪеӨ§еҜәжҳҶж°Ҹеә§дё»пјҢиҘҝе®Ғе®—е–ҖеӨ§ж…Ҳе®Ҹи§үеҜәдҪҸжҢҒгҖӮеңЁи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҗ„еӨ§еҜәйҷўзі»з»ҹжҖ§еӯҰд№ е’Ңз ”з©¶дә”йғЁеӨ§и®әзӯүдҪӣеӯҰзҗҶи®әдҪ“зі»пјҢиҚЈиҺ·йқ’жө·зңҒи—Ҹдј дҪӣж•ҷеҜәйҷўзү№зә§з»ҸеёҲиө„ж јгҖӮе…ҲеҗҺеңЁдёӯеӣҪи—ҸиҜӯзі»й«ҳзә§дҪӣеӯҰйҷўжҙ»дҪӣеӨ§дё“зҸӯгҖҒж·ұеңіејҳжі•еҜәжң¬з„•дҪӣеӯҰйҷўжұүиҜӯзі»дҪӣеӯҰжң¬з§‘зҸӯгҖҒиҘҝе®үдәӨйҖҡеӨ§еӯҰдәәеҠӣиө„жәҗз®ЎзҗҶ专科зҸӯжҜ•дёҡгҖӮ зҺ°д»»дёӯеӣҪдҪӣж•ҷеҚҸдјҡзҗҶдәӢгҖҒдёӯеӣҪйҖ»иҫ‘еӯҰдјҡеӣ жҳҺдё“дёҡ委е‘ҳдјҡеүҜдё»д»»гҖҒйқ’жө·зңҒж”ҝеҚҸ常委гҖҒйқ’жө·зңҒж”ҝеҚҸж°‘ж—Ҹе’Ңе®—ж•ҷдәӢеҠЎе§”е‘ҳдјҡеүҜдё»д»»гҖҒйқ’жө·зңҒдҪӣж•ҷеҚҸдјҡеүҜдјҡй•ҝгҖҒйқ’жө·зңҒеӣ жҳҺеӯҰдјҡдјҡй•ҝгҖҒзҸӯзҰ…еӣ жҳҺеӯҰйҷўйҷўй•ҝгҖҒеҚ—жө·дҪӣеӯҰйҷўе®ўеә§ж•ҷжҺҲгҖҒдёӯеӣҪи—ҸеӯҰз ”з©¶дёӯеҝғе®—ж•ҷз ”з©¶жүҖзү№иҒҳз ”з©¶е‘ҳгҖҒе…°е·һеӨ§еӯҰй“ёзүўдёӯеҚҺж°‘ж—Ҹе…ұеҗҢдҪ“ж„ҸиҜҶз ”з©¶еҹәең°е…јиҒҢз ”з©¶е‘ҳгҖҒйқ’жө·ж°‘ж—ҸеӨ§еӯҰи—ҸеӯҰйҷўвҖңеӣ жҳҺйҖ»иҫ‘дёҺи—Ҹж–ҮеҢ–з ”з©¶дёӯеҝғвҖқ еҗҚиӘүдё»д»»зӯүиҒҢгҖӮдё»иҰҒи‘—дҪңжңүгҖҠдә¬и—ҸеҸӨйҒ“вҖ”вҖ”еҹәдәҺе…ғд»ЈеҢ—дә¬иҮіиҘҝи—ҸеҸӨй©ҝйҒ“з ”з©¶гҖӢгҖҒгҖҠе®—е–ҖеӨ§ж…Ҳе®Ҹи§үеҜәвҖ”вҖ”е”җи•ғеҸӨйҒ“дёҠзҡ„еҚғе№ҙеҸӨеҲ№гҖӢгҖҒгҖҠйқ’жө·ж–ҮйғҪеӨ§еҜәгҖӢпјҲеҗҲи‘—пјүгҖҒгҖҠи—Ҹдј дҪӣж•ҷе…Ҙй—ЁвҖ”вҖ”йҖҹжҲҗд№ӢйҒ“гҖӢпјҲеҗҲи‘—пјүгҖҒгҖҠзҡҮ家жҠӨеӣҪзҘһзҺӢеЎ”вҖ”вҖ”еҢ—дә¬зҷҪеЎ”еҜәгҖӢпјҲеҗҲи‘—пјүгҖҒгҖҠйқ’жө·е°Ҹж•…е®«вҖ”вҖ”зһҝжҳҷеҜәгҖӢпјҲеҗҲи‘—пјүгҖҒгҖҠиҗЁиҝҰжҳҶж°Ҹ家ж—ҸдёҺеёқеёҲе…«жҖқе·ҙгҖӢгҖҒгҖҠж–ҮйғҪжҳҶж°Ҹ家ж—ҸдёҺеҚҒдё–зҸӯзҰ…еӨ§еёҲгҖӢзӯү8йғЁд№ӢеӨ–пјҢиҝҳжңүеңЁеҗ„зұ»еҲҠзү©дёҠеҸ‘иЎЁгҖҠи®әдёӯеҚҺи—ҸеӯҰдә”еӨ§зҗҶи®әдҪ“зі»еҜ№ж–°ж—¶д»Јж–ҮеҢ–ејәеӣҪе»әи®ҫдёӯзҡ„дҪңз”ЁгҖӢгҖҒгҖҠеӣ жҳҺйҖ»иҫ‘еӯҰеңЁд№ иҝ‘е№іж–°ж—¶д»Јж–ҮеҢ–ејәеӣҪдёӯзҡ„дҪңз”ЁгҖӢгҖҒгҖҠеҸӨиұЎйӣ„ж–ҮеҢ–дёӯзҫҢж—Ҹзҡ„жқҘжәҗиҖғйҮҠгҖӢгҖҒгҖҠвҖңдёҖеёҰдёҖи·ҜвҖқдёҠдј ж’ӯзҡ„дҪӣеӯҰж–ҮеҢ–гҖӢгҖҒгҖҠи—Ҹдј дҪӣж•ҷзҰ…ж–ҮеҢ–еңЁеҺҶд»Јжңқе»·зҡ„еҪұе“ҚгҖӢгҖҒгҖҠдёҖеёҰдёҖи·ҜиғҢжҷҜдёӢзҡ„и—ҸеҢ»еӯҰдј жүҝдёҺеҸ‘еұ•гҖӢгҖҒгҖҠе®—е–Җе·ҙеӨ§еёҲдҪӣеӯҰж–ҮеҢ–жҖқжғіеңЁвҖңдёҖеёҰдёҖи·ҜвҖқдёҠдј ж’ӯзҡ„зҺ°е®һж„Ҹд№үгҖӢгҖҒгҖҠеӣ жҳҺеӯҰжҳҜејҖеҗҜдҪӣеӯҰж–ҮеҢ–е®қи—Ҹзҡ„йҮ‘й’ҘеҢҷгҖӢзӯүи—ҸжұүдёӨиҜӯеӯҰжңҜи®әж–Ү30дҪҷзҜҮгҖӮ