西夏是我国中古时期西北地区有影响的地方王朝,前后经历10个皇帝。公元1038年,西夏建都,辖今宁夏、甘肃大部及陕西北部、内蒙古西部、青海东部等地区,历经近200年。1227年,西夏被蒙古帝国所灭。

凉州作为西夏辅郡,曾经属于该王朝政治、经济和文化的重要属地,出土有大量西夏时期的文物和文献。记者在凉州采访期间,甘肃武威市博物馆副馆长黎大祥对西夏历史和文物如数家珍,并陪同记者赴张义乡修行洞和新华乡亥母寺实地考察。一段如烟历史徐徐展开……

凉州为西夏陪都

西夏是以党项羌人为核心建立起来的。作为羌族的一个分支,党项人自汉代以来,就居住在今青海、甘肃和四川边境的山谷间,过着畜牧生活,农业生产很落后,战争中,常常出现“兵兴粮匮”的拮据情况。唐朝后期,因受吐蕃压迫,遂向北移居今陕甘宁三省交界的地区,后因协助唐王朝镇压黄巢起义有功,被封为定难军节度使,势力日渐强盛。李继迁及其子德明对宋时叛时服,宋夏战争不断。河西一带自古就是一个理想的农业和畜牧业基地,宋史称:“甘、凉诸州,地饶五谷,尤宜麦稻”,“岁无旱涝之虞”;凉州尤以“畜牧甲天下”闻名于世,所产健马,对战争尤为重要。另外凉州是河西的首府,占领凉州既可以断宋之右臂,又可以消除宋与吐蕃联合的可能性,有利于保卫西夏政权。因此,党项族一开始就把凉州当做攻取的主要目标,最后经过和宋、吐蕃反复争夺后,终于夺取了河西。1038年,党项族正式建立西夏王朝,建都兴庆府(今宁夏银川市)。西夏开国皇帝李元昊是李继迁的孙子,他雄才大略,野心勃勃,从小就有“王霸”之志。即位后,他任用汉人为谋士,仿照宋朝,设官定制,创制西夏文字;设立番汉学校,教其贵族子弟;大量翻译儒、佛经典;推行汉化政策。

凉州是西夏王朝在西部的统治中心,有“陪都”之称。《西夏书事》称凉州为天府之国, “得凉州后,灵州之根固,况其府库积聚,足一给军需,调民食,其天府之国也。”《天祐民安碑》中也说:“大夏开国,奄有西土,凉为辅郡,亦已百载。”称凉州为护国之辅郡。李元昊在建国当年,曾“祀神西凉府”,举行登基典礼,祭拜天地之神,充分说明凉州在西夏王朝具有非常重要的政治、经济和军事地位。

武威北门外针织厂出土的铜炮

武威北门外针织厂出土的铜炮

为了加强凉州的防御能力,防止吐蕃的进攻,公元1068年(熙宁元年)农历五月,西夏对凉州城垣及周围寨堡进行了修建,另外,根据出土文物证明:西夏军队已经装备有当时最先进的武器——铜炮。铜炮是1980年从武威北门外的针织厂出土的,炮内还装有弹丸和火药。

西夏时期凉州的文化与经济

在经济方面,西夏采取了一系列发展生产的措施,把五代时荒弃的土地,大部恢复了耕种,松山、大马营等草原变为军马基地,农牧业在当时有了很大的发展。至于手工业,在传统皮毛加工业基础上,又发展了手工编织业,在武威发现的西夏文物中,就有木刮布刀、石纺轮等。纺织品中大部分是毛纺织品,如氆氇、毛褐、毯子等,这些产品除满足当地需要外,还运往今天的新疆一带。印刷、建筑业也得到了很大的发展。1972年发现的西夏元盛年间刊印的《佛说观弥勒菩萨上生兜率经)残本,印刷装订均十分精细,纸质洁白,柔软细密。另有一种杂字印本四边双栏,行与行之间有界线,两个字为组,印刷非常精细。1977年在武威西郊林场出土的木缘塔是一座木塔的模型,制作十分精巧,说明凉州地区在西夏时建筑工艺方面的水平是很高的。

西夏瓷器

西夏瓷器

西夏时期的壁画

西夏时期的壁画

西夏时凉州的商业贸易得到恢复和发展,虽不及盛唐时期发达,但较以后的五代时期要繁荣得多。尤其茶马贸易占有重要地位。茶马互市,是指唐宋以来我国西部与北部从事畜牧业经济的少数民族,用马匹等牲畜与畜产品与内地换取茶叶、布帛、铁器等生产、生活必需品的比较集中的大规模集市性贸易活动。北宋时期,茶马互市活动在甘肃地区大规模地开展起来,逐渐取代了传统的绢马贸易而成为各民族间贸易往来的重要形式,并且形成制度,历代沿袭下来。当时西北的原州 (今固原)、渭州(今平凉)、秦州(今天水)、德顺军(今静宁)等地是汉藏党项等各族贸易的市场。据《西夏简史》记载:宋、夏时,甘州回鹘盛产珠韦和毛敷、狨锦、柞丝、斜褐等纺织品,以及乳香、腽肭脐、碉砂、安息香、笃耨等药材和名贵香料,还有镔铁刀、乌金、银器等产品,这些东西常通过凉州,和辽、宋进行贸易。

为了适应商业和贸易的需要,西夏也曾发行自己的货币,和宋朝货币同时使用。目前发现出土的西夏货币,以李元昊时铸的汉文“光定元宝”为最晚。西夏钱轮廓规整,书写清晰秀丽,其技术可与宋朝货币相媲美。

西夏碑的历史价值

西夏碑即《重修凉州护国寺感通塔碑》。因其正面刻西夏文,简称“西夏碑”。

《重修凉州护国寺感通塔碑》

《重修凉州护国寺感通塔碑》

西夏文

西夏文

西夏碑由西夏第四个国王崇宗李乾顺在天祐民安五年(1094年)所立。碑身高2.5米,宽0.9米,厚0.3米,两面都有刻文。正面以西夏文篆字题名,正文为西夏文楷字,背面为汉字小楷篆题名,正文为汉字楷体字。

西夏碑是武威人张澍首先发现并确定为西夏碑的。由于当时西夏文无人能识,故被称为“天书”。西夏碑是迄今所见惟一的西夏文和汉文对照、文字最多、保存最完整的西夏碑刻。1961年,国务院公布为全国重点文物保护单位。现今保存在武威文庙。

碑文内容叙述:凉州城内护国寺有一座佛塔,前凉时期(314~376)就显“灵瑞”,西夏时“灵瑞”更多。特别是西夏天祐民安三年(1092)武威地震,佛塔被震倾斜,正要派人维修时,竟又自行恢复了原状。于是,西夏皇太后、皇帝下诏对塔重新进行修建装饰,工程完毕后立碑记功,以颂扬佛的“灵瑞”和西夏皇朝的功德。

据黎大祥介绍,西夏碑碑文给后世提供了宝贵的史料。概括起来,主要有几个方面:一,反映社会经济方面的材料,如记载装修宝塔时有“百工”,可见当时武威工商业经济的繁荣和所处地位的重要。二,反映官制的材料,如“大恒历院正”、“内宿神策承旨”、“中书正”、“皇城司正”、“南院监军”等职官,可与史籍参校补充。三,反映民族关系的材料,如“番汉僧”、“番汉四众”等,说明汉族与党项等族人民关系密切,共同从事建设和生活。又如碑文中提到“先后之朝,西羌梗边,寇乎凉土”。这里的“先后”应指西夏惠宗时期梁太后,“西羌”应指当时在青海的吐蕃政权。这次战争,据西夏文碑铭记载,发生在大安八年(1082)。汉文史籍语焉不详。四,关于l092年武威地震,也是过去文献未载的。五,碑中题名不用“大夏国”,而用“白上国”。这个国名,汉文史籍中未见记载。

西夏时期佛教的传播

西夏建国后,由于统治阶级的大力提倡,佛教在凉州广为流行。1094年,西夏崇宗大力修复因地震而破坏的凉州护国寺,在《重修凉州护国寺感通塔碑》碑文中说:“释教尤所崇奉,近自畿甸,远及荒要,山村溪谷,村落坊聚,佛宇遗址,只缘片瓦,但仿佛有存者,无不必葺。”当时印制的佛经也很多,武威出土的西夏时期印制的《维摩诘所说经》,是我国现存最早的泥活字印刷版本。

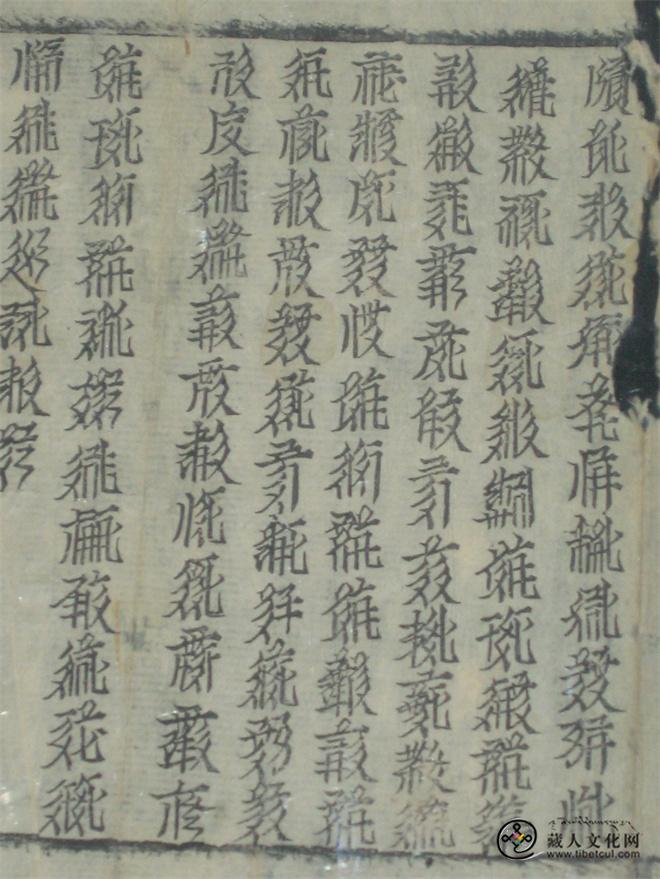

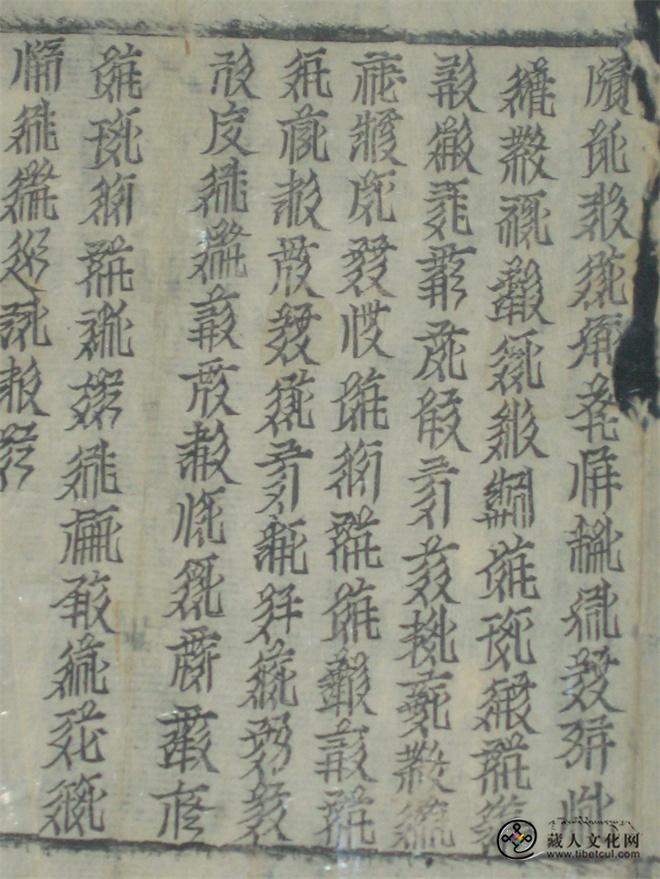

1972年在武威发现有西夏天盛年间刊印的《佛说观弥勒菩萨上生兜率经》及《施经愿文》等印刷品。1973年在张义乡岩洞内,1989年在新华乡亥母寺均出土了西夏很多经文残卷,其中有手抄的,也有刻印的。从以上情况都说明西夏时凉州地区,佛教不仅在中上阶层,同时在广大群众中都是广为流行的。

凉州区新华乡亥母寺,在其洞窟内出土了大量西夏文佛经和佛像

凉州区新华乡亥母寺,在其洞窟内出土了大量西夏文佛经和佛像

地处凉州区张义乡的修行洞,出土有西夏文佛经

地处凉州区张义乡的修行洞,出土有西夏文佛经

木缘塔

木缘塔

到西夏王朝中后期,藏传佛教逐渐向西夏腹地今宁夏一带延伸。西夏与藏传佛教的关系非常紧密,西夏在宗教信仰上保持着与其他藏族地区的一致性。西夏从王室到臣民都笃信藏传佛教,而且占统治地位的是藏传佛教。西夏王室与藏传佛教的一些教派之间建立了密切的关系,曾派人到西藏迎请僧人到西夏传法。藏文史书载,西夏国王特胡曾派遣使者到西藏楚布寺迎请噶玛噶举派的创始人都松钦巴到西夏传法,都松钦巴未赴;派遣其弟子格西藏波瓦代替他前往,被西夏王尊为上师。藏波瓦到凉州设道场,讲教义,弘扬佛法,之后到西夏国都,翻译佛经,广建寺院,被仁孝帝尊为上师。藏文《拔绒噶举教法散论集》中还提到,该派高僧桑结热钦曾在西夏居住33年,担任过西夏的帝师。

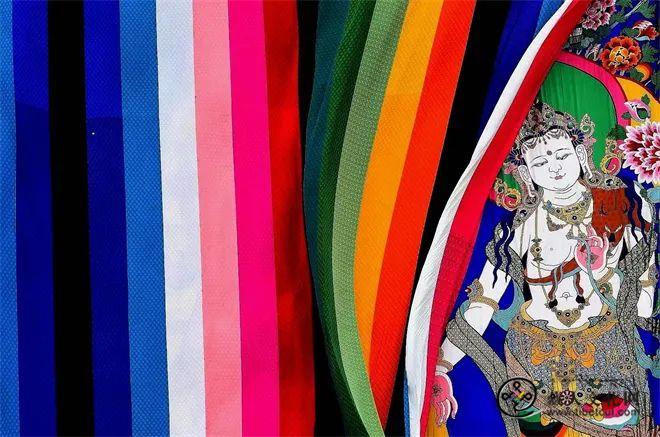

西夏时期的藏传佛教唐卡

西夏时期的藏传佛教唐卡

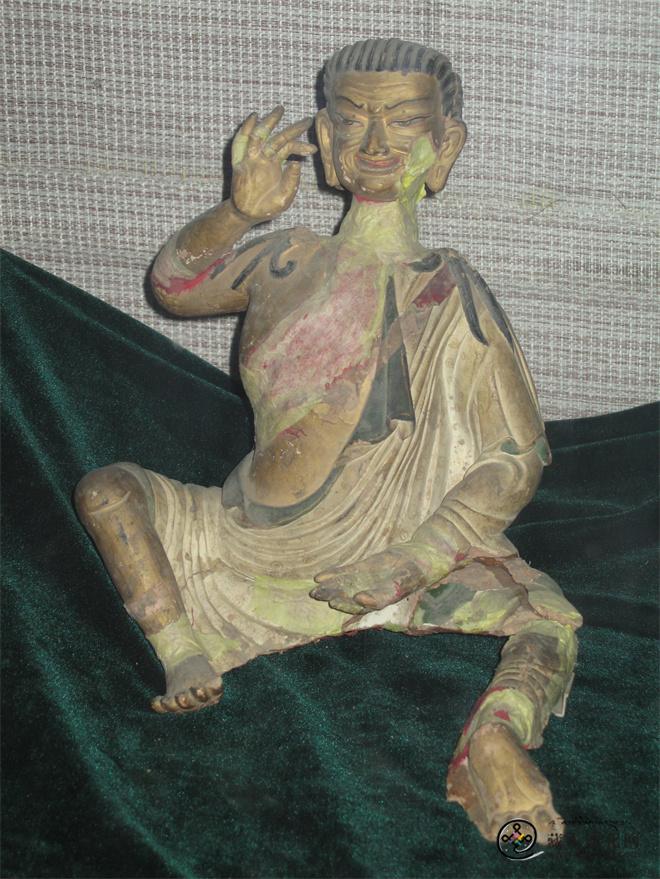

西夏时期的塑像:噶举派祖师米拉日巴

西夏时期的塑像:噶举派祖师米拉日巴

亥母寺内的佛塔

亥母寺内的佛塔

藏传佛教自西夏时期传入河西后得到迅速发展,在当地佛教中逐渐占据主导地位。凉州是西夏的第二大都会,这里寺庙林立,僧徒遍地。这些都说明当时佛教之盛。