永靖,位于甘肃中部西南,古河州北部,西与青海接壤,东北与兰州紧密相连。黄河流经县域107公里,有湟水河、洮河、大夏河三条支流在境内汇人黄河,史称“河湟之地”。

永靖是黄河古文化早期的发祥地和传播地之一,有丰富多彩的马家窑文化、齐家文化、辛甸文化、寺洼文化等古文化遗迹。汉唐时期,著名的古丝绸之路南线从这里穿过,同时这里也是“唐蕃古道”重要的黄河渡口。

在这片古老的土地上,有一支留传久远的传统文化——永靖傩舞傩戏。为了了解它的详细情况,记者于日前赶赴当地,专门采访了傩文化专家、永靖县人大副主任石林生。

永靖傩戏源自羌人

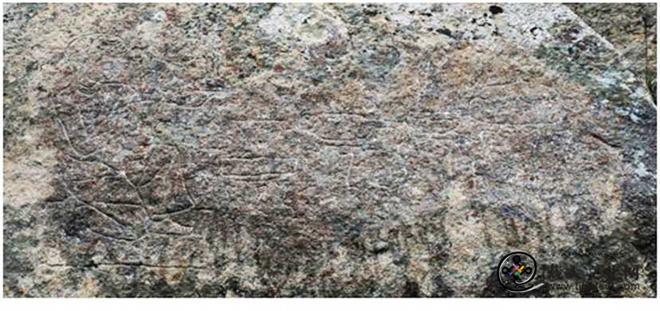

正如浑厚蜿蜒的黄河养育了这片土地和一代又一代山民一样,这片深刻丰蕴的土地也承载了古老的历史和文化记忆。据石林生介绍,在今永靖境内的黄河、洮河、湟水流域发现过众多羌族文化遗址,说明羌族曾是繁衍于永靖一带的古老民族。其俗信奉原始巫教,以白石、羊角为图腾标志。至今,永靖塔坪人亡故后祭奠时不吃荤、不戴孝、不恸哭的习俗就来自羌人。有些山区的丫壑、路口还留存着古老的“神树”,围以石垒,里面装着宝罐等东西,阻挡恶风暴雨,保护一方平安。还有些人家里供奉着羊头人身的家神,俗称“羖娄旦欠”。

古羌人信奉原始巫教,他们为求狩猎成功、作物丰收、战争胜利,或者为了解除禁忌、驱逐妖魔、免遭瘟疫,都要举行隆重的巫术仪式。最初的巫师系由民族和部落首领兼任。羌人的先祖夏禹,就是最有权威的大巫,后来又成了部落的始祖神。他曾在此治水,每逢氏族有重大活动,都要举行盛大的舞会。

傩戏的欢快

傩戏的欢快

永靖的傩舞傩戏,长期流布于永靖县的许多乡村,特别是西部山区的杨塔、红泉、王台等地。傩活动主要在汉族和土族居住区的福神庙举行,素有“上7庙,下6庙,川里还有18庙”之称。据石林生介绍,永靖傩戏不同于其他地方傩戏的主要特点就是每年表演两季,所谓春祈秋报。农历二月二和农历七月演出。每季演出都会成为全民性的狂欢节。

《论语·乡党》中说:“乡人傩,朝服而立于阼阶。”可见傩文化在中国古代有着非常重要的地位,连不信鬼神的孔夫子都在恭敬地观看民间傩队驱鬼逐疫的活动。

清康熙《岷州志·艺文》有诗云:“社鼓逢逢禳赛时,青旗白马二郎祠。踏歌游女知多少,齐唱迎神舞柘枝。”描写的就是傩舞戏在当年的盛况。

七月跳会的主要过程

永靖傩舞傩戏也叫“七月跳会”,一年四季风调雨顺,五谷丰登,靠的是神的护佑。举办跳会就是为了报答“神恩”和祈求来年“神助”。“七月跳会”过程中的请神(下庙)、献盘、献牲、会手舞(傩舞)、面具舞(傩戏)、赛坛等仪式就是由此而来的。

请神:当地人把神抬出庙叫下庙,这是跳会活动的序幕。由仪仗前行,鸣锣开道,按一定的“马路”,在本方福神“辖区”进行巡视,村民燃香紧随。木雕彩轿里乘坐的神像抬到会场帐房中,烧香化表,点灯击磐,奉花贡果,称为“安神”。

献盘:是每个农户献神的大馍,每个馍用面3斤以上,直径约尺余,俗称酥盘。每户做4个,其中一个要写上本家的名字,叫“字盘”。酥盘是用刚收获的新麦面做的,3个在会期大伙分享,“字盘”要拿回家,视为驱邪之物,家里老小分吃。

献牲:这是祭礼仪式中的重要内容,是神与动物无声的沟通。因病痛灾难、求子、祈福等,祈求神的保佑,向神灵许下愿者,以大羯羊作为供品,献给福神,目的就是还愿。

祭祀札议完毕,开始会手舞(傩舞)。这是跳会的开场节目。会手不戴面具,也不化妆,头戴红缨鞑帽,身穿黑袍,下着红裤,由24人组成,每人手持一杆一丈有余的鸡毛旗帜起舞,俗称“跳旗”。会手队伍迈着粗犷有力、雄浑豪放的舞步,进入会场,先在供神的帐房前礼拜,口中不时地发出“好!好!”的吆喝声。会手队伍时开时合,队形变化多端,锣鼓阵阵。

会手舞表演结束后,便开始表演傩戏。

永靖傩戏剧目及其服饰特点

傩戏的特征之一就是不上舞台而是在平地上演出。演出时演员不化妆,而是扮什么角色戴什么角色的面具,俗称“脸子”。傩戏虽然也具有简略的戏剧故事、情节和人物个性等特点,然而它都又保留着由场外人进行叙述和说唱的形式,是一种从说唱向戏剧发展的过渡性民间艺术。被称作戏剧的“活化石”。

表演的老人怡然自得

表演的老人怡然自得

永靖傩戏表演的剧目丰富多样。从其演出的样式上可分为歌舞型、戏剧型、杂耍型;从其演出的内容上可分为历史故事、佛道故事、农耕生活等。歌舞型以伴唱舞蹈和锣鼓伴奏为表现手法,有《斩貂婵》、《出五关》等。戏剧型以形体动作展开故事,交战时用锣鼓、钹助威,保留着早期戏剧的雏型,主要剧目有《杀虎将》、《出五关》等军事题材节目。杂耍型的面具造型滑稽,人物插科打诨,动作夸张怪异,以逗趣娱人。常演剧目有《笑和尚赶过雨》、《庄稼老》等。历史故事剧目,多为三国时代以蜀为主的剧目,其目的也是颂扬尚武精神。明初,随着西征军队和移民迁入,江南一带的民间祭祀歌舞及民间傩舞被带到永靖,也与当地傩戏融合。

永靖傩戏中的舞狮子

永靖傩戏中的舞狮子

永靖傩戏服饰道具也很有特点。据石林生介绍,会手们着黑色长袍、红裤,这都是古代“玄衣朱裳”的傩服遗存。会手们的统帅“四大九辖”,手持斧钺剑戟等武器,走在队伍的最前面,四人的黑袍上,套着不同颜色的马夹,上缀云纹八卦图。会手们戴的帽子,尖顶缀着红缨。穿戴这种长袍、鞑帽者,在历史上可能属于少数民族,即所谓“胡人胡服”。

从傩戏的服饰,即穿裙子、披头散发等,可看出母系氏族的遗存。

永靖的“河湟打醮”

据石林生介绍,永靖除了“跳会”外,还有一种叫“河湟打醮”的傩戏。

河湟打醮,就是请法师跳巫舞。“打醮”是一种祷神的祭礼。民间要请法师12名或24名主持,其仪式有献牲、祈祷、念唱与舞蹈。“跳会”由村民自己主持,“打醮”则由法师主持。“打醮”一般由迎喜神、排揽坛、齐鼓、法神构成。其中,法神是法师舞蹈中最有艺术性,最有观赏性的节目。法师们身着“神衣”,即花布制作的无袖长衫,系红色战裙。长衫前心绣有太极八卦,背绣盘龙,四周云纹与象形飞龙装饰,下摆均作千叶金甲状,其服饰如古代诸侯亲王轨制。

法师所穿的独特服饰

法师所穿的独特服饰

这一天的鼓声震撼人心

这一天的鼓声震撼人心

舞时,六人头戴假长辫,或跑圈转圆,或聚散相间。聚若莲花含苞,散若梅花万点。手击单鼓,踢腿踏歌,彩衫飘动,战裙轻扬,粗旷有力,热烈奔放。最令人叫绝的是甩“马头”,舞到高潮处,六位法师解开长发冠上的辫子,甩了起来,发辫在头顶飞快旋转,平稳而有力。此时单鼓阵阵,舞步翩翩,令人目不暇接。

石林生说:古代确有一种发舞,后来渐演变成为这种甩动头上假辫子的舞蹈。这种假辫,后来还发展演变为长带,而形成了甩动头上长带的蒙古“安代”、朝鲜族“农乐”舞、台湾兰屿岛高山族雅美妇女“发舞”、西班牙踢踏舞中有女子披发而舞的一种。这些“发舞”踢踏,均起源于河湟之地。

青海省大通县孙家寨出土的舞蹈纹陶盆内壁近盆口处,有三组舞蹈形象。陶盆上的舞人,头上有斜着下垂的发辫,身后都有一个小尾巴。正说明法神舞是四千多年前的遗风。

永靖傩面的特点与制作

唐代,永靖人在防秋收保卫战中使用面具,其一,可以减轻敌人刀矛、箭矢的杀伤力,对头和面部进行有效的保护。其二,从心理上震慑和压倒敌人,使用面具的目的就是利用面具的威猛凶恶,狰狞可怖,从精神上震慑和压倒敌人,取得战争的胜利。

永靖县杨塔乡胜利村焦家壑庙里保存着21副唐、明时期的傩面,制作精细,造型生动。近二十多年来,各乡村也做了不少新面具。永靖傩戏面具尺寸硕大,佩戴时覆及后脑,属于半套头式面具。演员透过面具眼部的孔隙朝外看视。面具一般以18面或36面为一套。角色大致可分为鬼神、历史人物、世俗人物和动物四类,而以鬼神面具数量最多。鬼神系统十分芜杂,其中既有道教、佛教、巫教的鬼神,也有传说中的神怪和当地的地方神。

谐趣

谐趣

猴子

猴子

笑和尚

笑和尚

面具有专用和活用两种:刘备、关羽、老虎等属专用面具,老汉、武士及红、绿二鬼等为活用。傩戏面具着色基本是戏曲脸谱色彩的基调:红忠紫孝,黑正粉老,水白奸邪,油白狂傲,黄狠灰贪,蓝勇绿暴,神佛精灵,金银普照。

面具一般由专门的匠人制作。首先要选用质地坚硬的白土塑好泥模,泥模干透后用布一层一层裱糊,取出泥胎,然后根据角色的不同涂色,油画面具的颜料必须是矿物质,用这种颜料不易褪色,能长时间保持鲜艳。制作时选用的布料必须是新白布,不能用其它料子,使用前要用柏枝香熏,不准女人插手;面具制成后在胶水中浸泡,以增加硬度;面具模做成后只能晾干,不能曝晒。做好后要在福神前供献几天。