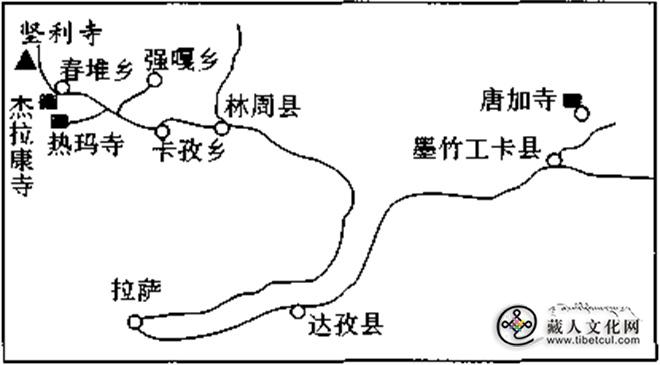

坚利寺位于西藏拉萨市林周县春堆乡鲁卡堆村(图一)。由于地处鲁卡堆村,且寺内主供弥勒佛像,也有人称其为“鲁卡堆强康”(意为鲁堆村的弥勒神殿)。距该寺东南方向约6公里处有杰拉康寺,始建于1012年的杰拉康寺为西藏后弘期“下路弘法”主要传播者鲁梅·次成迥乃的四大弟子之一尚那囊多杰旺秋(976~1060年)所建。该寺也是阿底峡尊者为代表的藏传佛教“上路弘法”尚未兴起之前“下路弘法”在西藏中部的传播中心之一。1045年,阿底峡进藏弘法,也要归功于该寺创建者尚那囊多杰旺秋和堪布仲敦巴大师的邀请和引荐。在民间传说和近现代撰写的文史材料中一致认为杰拉康寺、坚利寺以及附近的热玛寺这三座神殿皆由尚那囊多杰旺秋所建。由于以上三座寺内主供弥勒佛像,俗称“弥勒三兄弟殿”。其中,坚利寺弥勒像的眼睛,在制作エ艺上较为特别,故得寺名坚利寺,意为“供奉美眼弥勒像的佛寺”。

图一 坚利寺位置示意图

图一 坚利寺位置示意图

坚利寺无论是在建筑平面布局,还是室内装饰如木构件、彩绘天花板、壁画等方面,皆保留有藏传佛教后弘期早期的艺术风格。具有这种风格特征的古迹遗存,在西藏屈指可数,到目前为止,仅在林周县(俗称彭域)发现了坚利寺一处。不知是由于地理位置偏僻还是其建筑规模较小的缘故,在历次西藏的文物普査名录中并未将其收入。在西藏艺术史、国内外古建筑研究方面的著作中,也未见对此有较为深入的研究成果。现实情况是,该寺的主供佛像——弥勒像深得佛教徒青睐,在信徒眼里具有崇高地位,故寺庙至今香火极盛。本文以前人的研究成果为基础,结合笔者两次实地考察之新发现,再次探讨坚利寺的现状、历史以及寺内建筑、壁画的艺术价值问题,以期抛砖引玉。

一、坚利寺概况

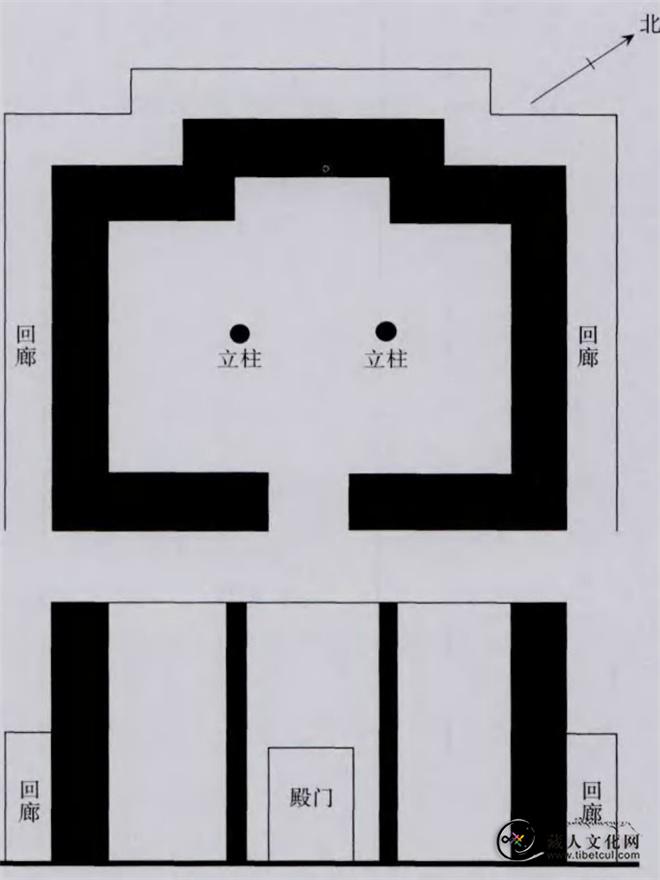

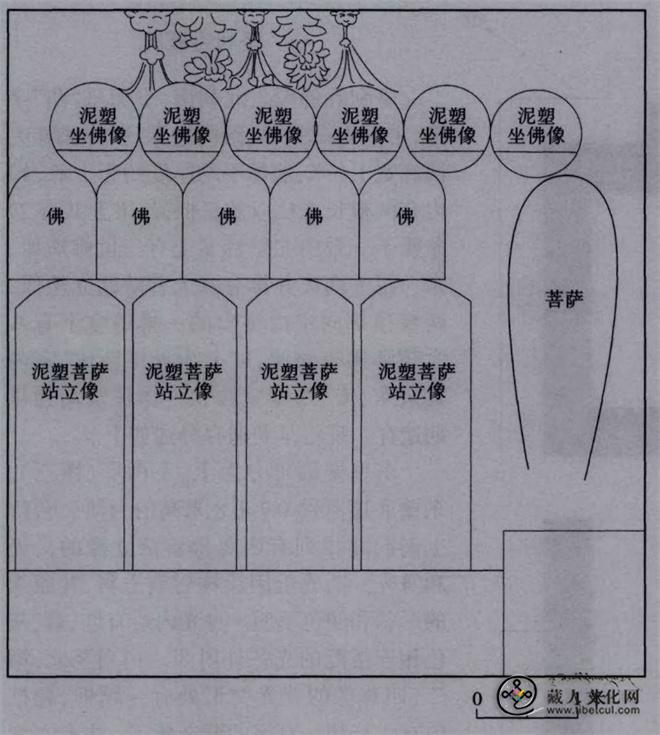

坚利寺佛殿坐北朝南,平面呈“凸”字形,带回廊(图二),殿内进深约7、面阔9、回廊宽1.1米,墙体平均厚度约为1米。殿内有两根长立柱以及三根梁,梁上共有27条椽子。殿内北壁佛龛上有三世佛塑像,东、西壁两边并排有八大菩萨站立塑像,两壁顶部向室内突出的一排壁龛上有八大药师佛等塑像,以上为近年新作,室内其余东、南、西壁壁画和整体建筑均为早期遗存。现将早期遗存分述如下。

图二 佛殿平、立面示意图

图二 佛殿平、立面示意图

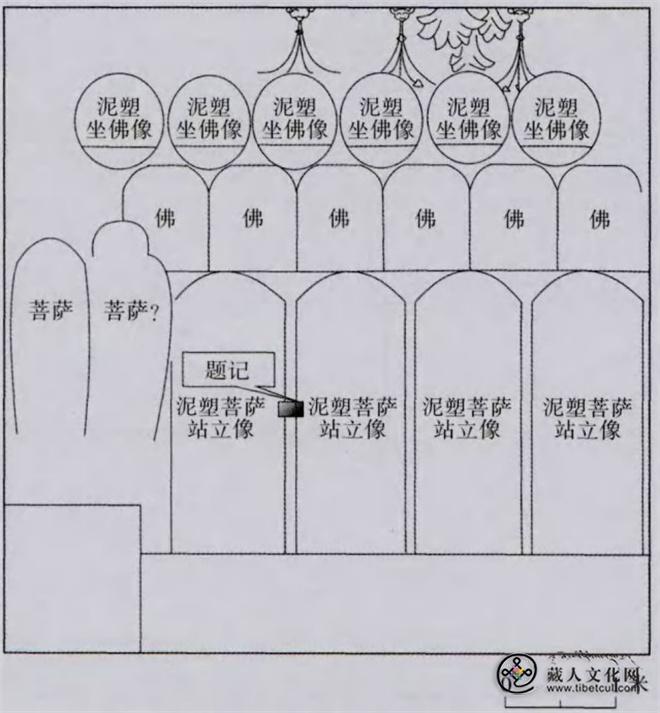

图三 东壁壁画分布示意图

图三 东壁壁画分布示意图

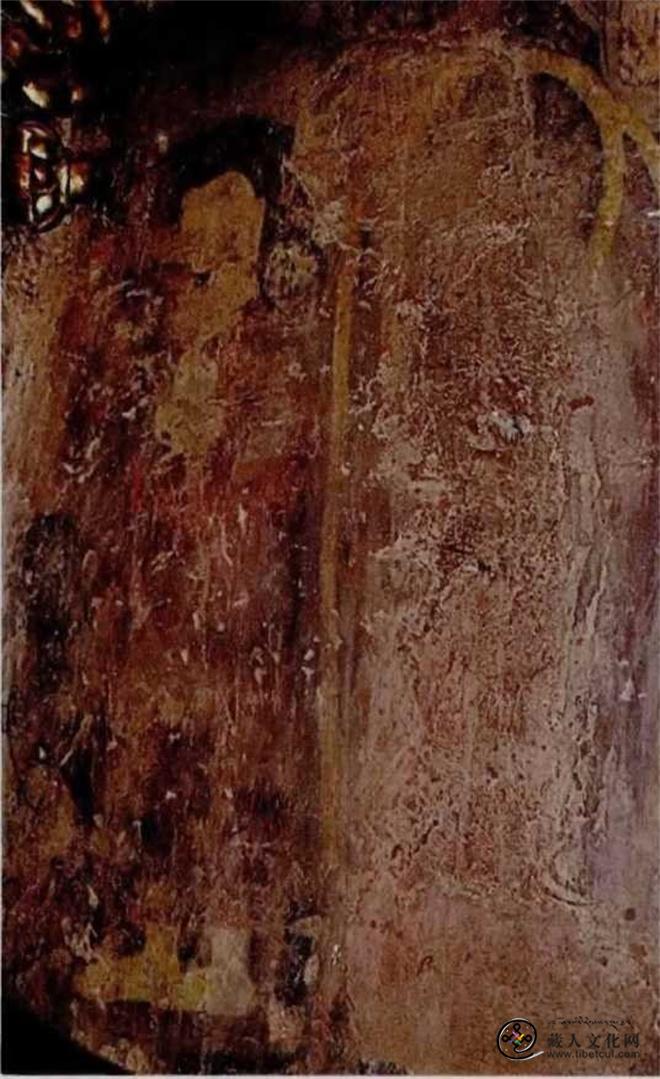

东壁壁画可分为上、下两层(图三)。东壁底层有约0.7~0.8米高的台阶,台阶上南向北排列有四尊佛菩萨立像的头光和身光。头光上因涂抹后期土料,其原来的形状和颜色不明。身光内绘有红、黄、灰色相连搭配的光芒外射照由南至北,第三、四尊像的背光交汇处有一题框,题框内有六行约一百字的藏文题记。主龛右侧靠近北壁的较高处有一尊站立佛像以及不明身份(佛或菩萨)的头、背光线。佛像面向主龛,头部向右肩微倾,高肉髻,身穿红色通身袈裟,跣脚,双手置于胸前做法轮印(图七)。佛或菩萨头、背光外缘线是由黄色填充的两条平行线构成,其内部画面全部剥落,一片空白。

图四 西壁壁画分布示意图

图四 西壁壁画分布示意图

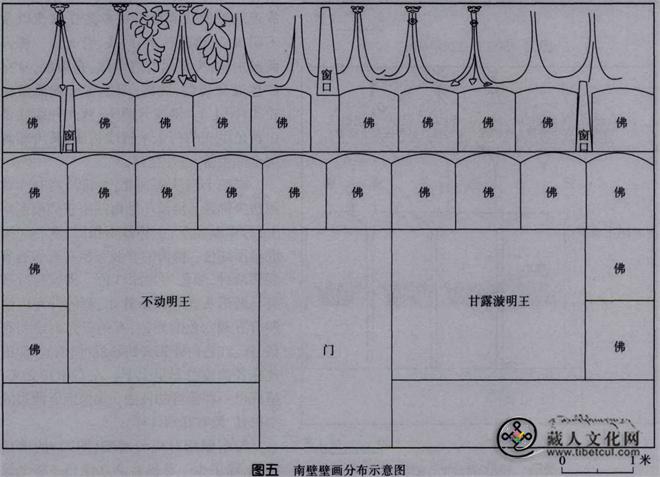

图五 南壁壁画分布示意图

图五 南壁壁画分布示意图

图六 坚利寺东壁壁画

图六 坚利寺东壁壁画

东壁上层从南到北,并排绘制有六尊泥塑坐佛像。佛像均结跏趺坐坐于仰覆莲座上,弓形眼朝下,手势各不相同,掌心和脚底呈深红色。佛像的着装有袒右肩和通肩袈裟两种,颜色均为深红色。佛像身后带有马蹄形头光和圆形背光,有的背光内绘制有五颜六色的光芒;有的背光内绘制有黄、灰、红色内外相套的彩虹(图六)。仰覆莲座各莲瓣色彩呈上下、左右相互交叉,呈现出一种独特的技法。佛像上下两边的空白处,绘有花草纹样。

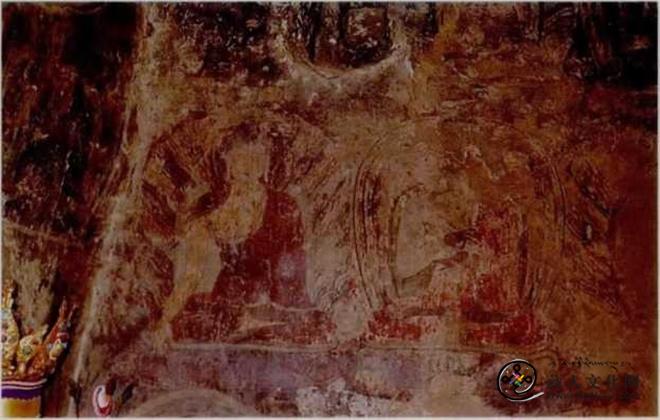

与东壁相对应的西壁(图四)的佛像格局,除了少一尊佛菩萨立像和一尊坐像外,其余与东壁相同。西壁站立菩萨呈$形站立,上身袒露,下身着短裙,面向殿门,头戴宝冠,佩有耳环、项链等饰物,左臂向下垂直,手掌弯曲,掌心向上;右手置胸前,大拇指和无名指相扣,掌心向外(图八)。

图七 坚利寺东壁壁画

图七 坚利寺东壁壁画

图八 坚利寺西壁菩萨

图八 坚利寺西壁菩萨

南壁画面可分三层(图五)。下层靠大门左右两壁,绘有两尊大型的护法神像。每个护法神像的东、西壁一侧,各绘有上、下两尊坐佛像,左边护法神为三只眼,发髻直立,面相狞厉,左腿弯屈,右腿直伸.背面有火焰纹,右手高举边缘带火焰的宝剑・左手抓绳索,通体呈深蓝色。右边护法神也为三只眼,头戴骷髅冠,面目狰狞,身色整体发白,由于画面剥落,其站姿和手持物不详。

图九 坚利寺南壁佛像

图九 坚利寺南壁佛像

图十 坚利寺南壁佛像

图十 坚利寺南壁佛像

图十一 坚利寺南壁佛像

图十一 坚利寺南壁佛像

南壁画面的中、上层,上下并排二十尊坐佛像。由于上层开有两个三角形窗口,佛像比中层略显小,但所有佛像的面色、着装、手势皆与东壁类同(图九~十一),四面墙壁顶部,绘有圆环形的塌鼻兽衔垂帷慢装饰纹。帷慢纹左右相连的空白处,有浮離式的类似热带植物花卉图案(图十一)。

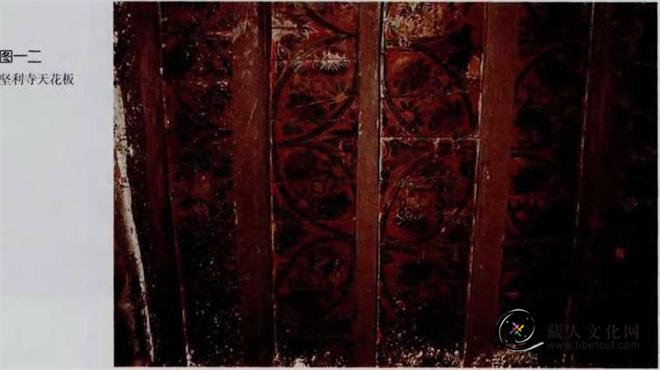

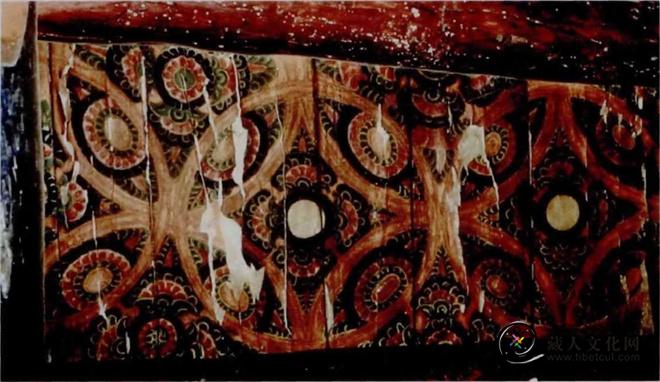

殿内天花板上,较完整地保留了四处相套的圆形植物花纹(图十二)。殿内木构件,未见有后期改动的痕迹,上面刻有简单的圆圏状纹饰。

图十二 坚利寺天花板

图十二 坚利寺天花板

图十三 坚利寺题记

图十三 坚利寺题记

以上所列壁画中的坐佛像共35尊,着装分为通肩袈裟和袒右肩袈裟;手势分別有转法轮印、说法印、禅定印、智拳印、施无畏印及授记印等。从其组合关系、袈裟及部分手势看,应为三十五忏悔佛,与文献描述一致用。位于大门左侧的护法神,从其左腿弯屈、右腿直伸的身姿,右手举剑、左手抓绳等手持物件以及深蓝色的身色特征上可判定为蓝色(青)不动明王;右侧护法神,从其站姿、体色及与不动明王的组合关系上看,有可能是甘露漩明王,但其站姿和手持器物不明,因此无法确认其身份。东、西壁靠近北壁的两尊站立佛菩萨组合关系较特殊,也没有携带特征较明显的器物,其身份有待进一步考证。

二、坚利寺题记

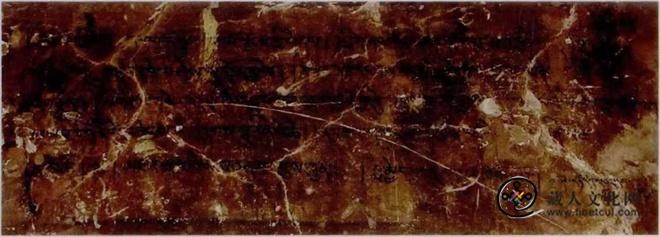

坚利寺东壁上我们新发现有一处题记(图一三),题记内容抄录如下:

(译文如下:)

在X蓝色天空之下;在平坦辽阔大地之上;在洲西(梵文:世界)之南瞻部洲;在装满X;有四克六得者格西朱顿;依照其他(神殿)来修坚玉金殿;X之裔;拥有金、玉文书,并精通般若经者仲敦之子;有上百弟子之X;X修;X之主修了佛像;金制袈裟X仁波切;主X仁波切;诸有情众生;速获无上之菩提;嗨嗨X众X。

此处题记,从字体和语法上看,具有古藏文的特点,因此我们可以初步认为此题记与寺院最初修建者有关联,按照此题记可做如下推测首先,这座寺庙的创建者为格西・朱顿而非尚那囊多杰旺秋。有关格评朱顿的历史信息,笔者虽查阅了大量的藏文史料,但还未发现与上述题记中的人名为朱顿相对应的历史人物。11世纪,在藏族历史上只出现过一位叫普顿的高僧,此人名字的藏文拼法与朱顿非常接近,也曾活动于林周县境内,目前只能推测这里所说的“朱顿”与“普顿”同为一人。从题记所提供的信息来看,此人自称是仲敦大师(1004~1074年)的弟子或子孙,但相关史料未能证明这一点,从这个角度讲,朱顿当时不大可能系仲敦大师的主要弟子,这也是关于这座寺庙的历史不见于藏文主要史料的原因之一。

其次,关于寺名坚利的由来。虽民间传说认为寺名与弥勒佛像独特的眼睛塑造工艺有关,但从题记内容来看,该寺之全名应为坚玉金殿。题记中出现的关于寺名的“建”字,虽与藏文“坚”即“眼睛”一词近音,但内容并无关联。相反,寺庙所在地周围的地名叫坚玉。另外笔者在该村收集到的该寺«大黑天护法神的仪轨»手稿中也发现,寺名简称为金殿,这可成为该题记中信息可靠的旁证。

最后,题记中所说仲敦大师的身世与目前学界普遍认为的大师“诞生在堆龙或当雄县的普通家庭”之说不符。题记中明确记载,仲敦出生在一个拥有金、玉文书的大家族中。从佛教史的角度看,也只有像他这样家世显赫的人,才能在当时号召西藏中部的众多高僧大德,迎请阿底峡尊者进藏弘法。

三、坚利寺壁画的年代

关于坚利寺壁画的年代,从其藏文题记、平面布局以及装饰绘画风格能推断出其大体时段。

第一,墙壁上遗留的题记,其字迹、表述方式及正文中藏文“玛”(皿)字带有下加字“亚”和藏文正字体句号符“协前统加点号等文法特征。不仅与晚期敦煌古藏文(10~11世纪)写本相一致,而且具有藏文第二、三次文字厘定(9~11世纪)之前的特征。另据在古藏文文献版本和鉴定方面有丰富经验的藏族学者巴桑旺堆和西热桑布等的看法,该题记的下限年代不会晚于12世纪。

第二,坚利寺呈“凸”字形带回廊的平面布局,明显带有吐蕃时期或藏传佛教后弘期早期的西藏建筑特点。与该寺平面布局相似的建筑,目前有拉萨小昭寺、墨如宁巴寺瞻巴拉拉康以及墨竹工卡县的嘎采寺、谐拉康等,上述几座寺庙虽然历经多次重修,但它们的平面布局基本没有大的改动,这些建筑的历史渊源最早可以追溯到吐蕃时期。这种建筑布局常见于藏传佛教后弘期早期阶段,但13世纪以后的寺庙就看不到这种布局了。

第三,坚利寺殿内主供的弥勒佛以及壁画上配置的三十五忏悔佛,都是藏传佛教后弘期早期寺庙的一种文化现象。西藏艺术史上萨马达艺术代表性寺院即!1世纪的西藏日喀则康马县艾旺寺不仅主供有弥勒佛像,墙壁上也绘制有三十五忏悔佛叫两者不仅在坐佛像的绘画风格以及用植物花卉来填充上下左右间隙的装饰手法如出一辙,而且,殿内通肩袈裟的站立佛壁画(图一五)和“S”身形菩萨(图一六)在着装、身姿、手印等特征与坚利寺东、西壁的佛、菩萨绘画非常相似。更难能可贵的是,艾旺寺墙壁上同样有一处时代特征比较明确的题记。艾旺寺的题记㈣与坚利寺的题记在文法、语言表述等方面有较多的一致性。

图十四 夏鲁寺佛母殿天花板

图十四 夏鲁寺佛母殿天花板

图十五 艾旺寺佛壁画

图十五 艾旺寺佛壁画

图十六 艾旺寺菩萨壁画

图十六 艾旺寺菩萨壁画

第四,坚利寺保存完好的兽衔垂帷幔纹与吐蕃分治时期的西藏卓卡寺的残存壁画间有许多共性特征,比如灰红搭配的色调、帷幔纹左右相连的空白处用植物花卉纹进行装饰等。而坚利寺彩绘天花板的圆形构图形式,又与夏鲁寺11世纪早期绘画的代表佛母殿天花板上圆形植物花纹相互套状(图一四)的结构是一致的。其次,人物的着装样式和绘画的线条表现技法以及马蹄形头光与11世纪西藏扎唐寺四和唐加尼玛拉康的壁画有较多的相似性。

第五,西藏坚利寺的两尊愤怒护法神中,其中一尊为蓝色不动明王像。蓝色不动明王乃藏传佛教后弘期噶当派特别独尊的三大神之一。

综上所述,坚利寺古壁画遗存的年代应该就在11~12世纪。

四、艺术价值

坚利寺古代壁画的发现,对于我们研究西藏建筑艺术史具有重大意义,主要体现在以下几个方面。首先,从目前所发现的材料来看,与坚利寺绘画有较多共性的是后藏艾旺寺的壁画。但艾旺寺的壁画由于遭受过人为的破坏和自然风化的影响,现已荡然无存,人们只能从意大利图齐先生于20世纪三四十年代拍摄的图像资料中オ能管窥其貌。相比之下,坚利寺壁画对研究藏传佛教后弘期的西藏腹地艺术绘画风格等方面提供了新的素材。其次,坚利寺的站立菩萨的王冠式头冠,佛坐莲瓣色彩呈上下、左右相互交叉,佛菩萨背光绘有光芒照射照和五色相套的彩虹照,这些特征都是其他地方的壁画中较为罕见的。再次,坚利寺壁画上的花卉有热带植物的特点,这一点可以跟西藏日喀则恰姆石窟的壁画加以比较。最后,从题记内容来看,该寺庙内的所有佛像、壁画都是在格西朱顿个人精心策划和指导下完成的,这类考古遗存在藏传佛教后弘期艺术史上非常少见。

总之,坚利寺壁画对研究藏传佛教后弘初期的艺术源流、各佛教绘画遗存之间的关系、艺术的发展流变等方面有重要的学术价值。

原刊于《文物》2015年第2期,注释略,原文版权归作者及原单位所有。