——以拉萨市曲水县俊巴渔村为例

摘要:本文聚集于青藏高原传统的运载工具——牛皮船,提出“牛皮船文化”的概念,从物质、制度、精神方面进行多层次的研究,立体地透视文化与社会的互连关系,探究该文化能够在青藏高原得以存在的原因。全文立足于田野调查收集直观性的素材,并借鉴相关文献作比较,通过描述俊巴村民与牛皮船的互连关系来揭示藏族制作与使用牛皮船的方式,分析“牛皮船文化”的存在形态与存在依据,凸显文化的整体性,并寻求该文化传承和发展的路径。

关键词:“一江两河” 牛皮船 文化 俊巴村 互连关系 整体观

三、“牛皮船文化”的三层体系

(一)物质层面:皮船特性与制作工艺

1.船型与特性

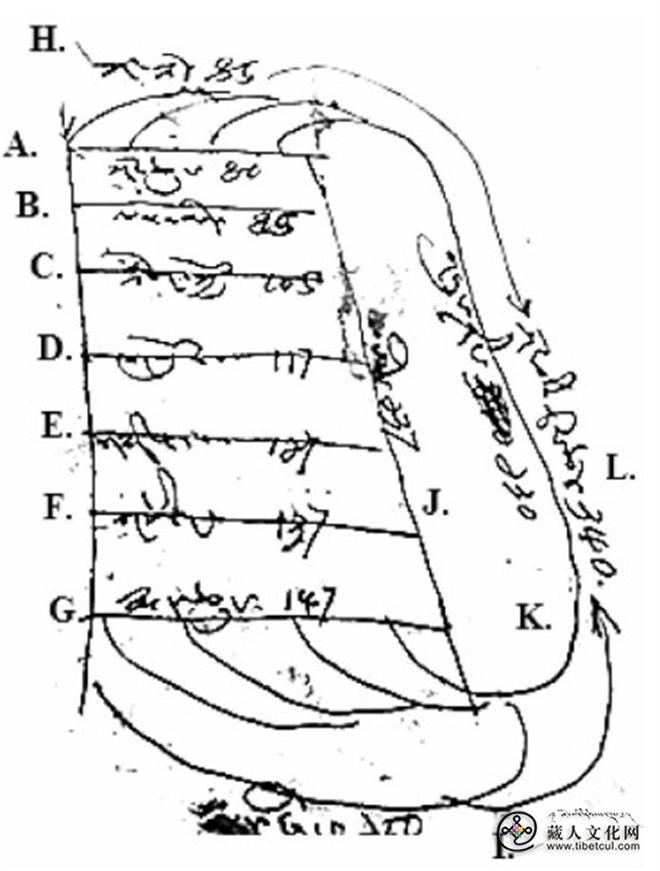

现俊巴村所见牛皮船,多为梯形船体(如图2)。梯形船体相较于旧式的圆型圆底皮船,容载量更大,稳定性更好,当然耗皮量也明显增加,需要四张大的牦牛皮,卷边缝合成平整的梯形皮面。图3是皮匠次仁制作皮船的图纸,清晰标明各部分的长度。A顶部船框0.8米B-F为横向船骨,依次渐长,分别为0.85、1.05、1.17、1.27、1.37米;G为底部船框约1.47米;J为船框长2.37米;K为纵向带弯木的船骨长2.3米;H为皮子短边宽度1.85米,与A骨架相连;I为皮子长边宽度,与C相连;L为从船头到船尾用皮总长为3.4米。整体船高约0.8米,船桨约1.6米。整船晒干时有30-40公斤重,潮湿时有40-50公斤重,可乘载7-10个成年人,小孩最多载20余人,载重量约1吨多。在俊巴村内的房屋院落及房檐下,经常可见到晾晒的牛皮船。

图2:牛皮船形貌

图2:牛皮船形貌

图3:藏文描绘的牛皮船结构

图3:藏文描绘的牛皮船结构

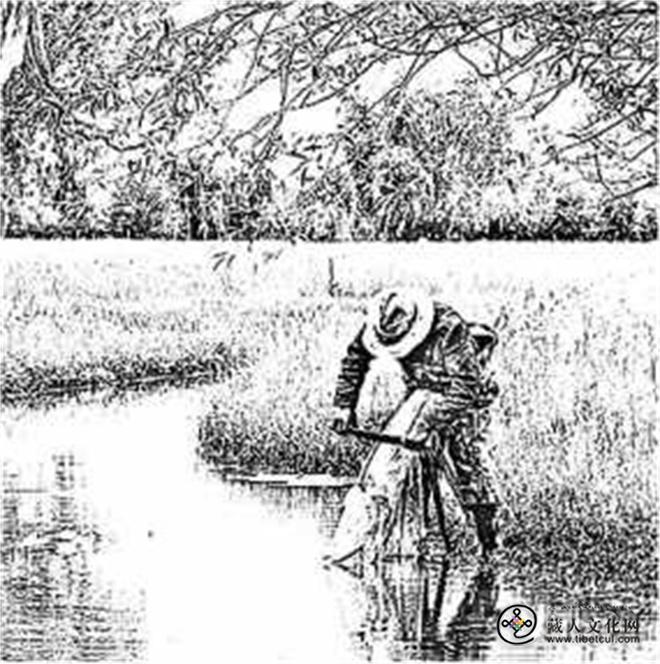

图4:背牛皮船行走

图4:背牛皮船行走

牛皮船的使用与藏地特殊的生态环境有关“一江两河”中部流域,水道密集,但时宽时窄、时深时浅;水道多石,崎岖难行;水势凶险、水流湍急之处很多。牛皮船吃水浅,相较木船轻便、操作灵活,如与江中石块和水下礁石碰撞,因浸水的牛皮韧性好、富于弹性,不会撞坏船体。因此,适应于多弯的河道和石棱较多的水域。皮船顺流而下,但因其缺乏动力,故到下游,需背船返回。牛皮船的重量相较其他木质船而言,轻便了许多。一人将一只船桨架于船体中部,手臂架于桨上,将船扛于肩胛,便可负船行走(如图4)。背船时,重心下移,船体与地面呈50-60度夹角,另一只桨横于船体中下部,近人体的腰尾椎骨处,由腰部承担一部分船体重量。船体总重量由两只桨负载在人体的整个后背之上。

2.材质与工具

(1)材质

牛皮船的用材分为木质、皮质和捆绳三类无铁质如铁钉、铁丝、螺丝等。

造船所用木材取自村口两侧的红柳树,其木质柔韧性极好,易弯曲。就地取材减少运输成本皮质原料为牦牛皮,其韧性强、厚度大,结实耐用,非其他皮质所能比拟。原皮分干皮和湿皮两种,刚刚宰杀不久的湿皮,不易保存,易发霉腐烂,需尽快对皮质进行处理,做成牛皮船。

加固缝合船体的绑绳分两种,一是黑色用牦牛尾梳搓成,用来缝合皮板,并用于骨架与骨架连接处的捆绑;二是用裁剪下皮子的边角料,以0.5-0.8厘米的宽度沿皮边一直剪而成的皮绳半平方米的边角料可剪出一米多的皮绳。用于将牛与结时的捆绑。无铁质行加固的原因,次仁的解释是"“西藏以前铁钉、铁螺丝等不易购买,找铁匠打磨费时费力;铁易生锈,有棱角,与牛皮接触已损坏皮面。”即使在有不锈钢、铝制品等加固材料,制作牛皮船也不用,依然采取传统的方法,捆扎、榫合。

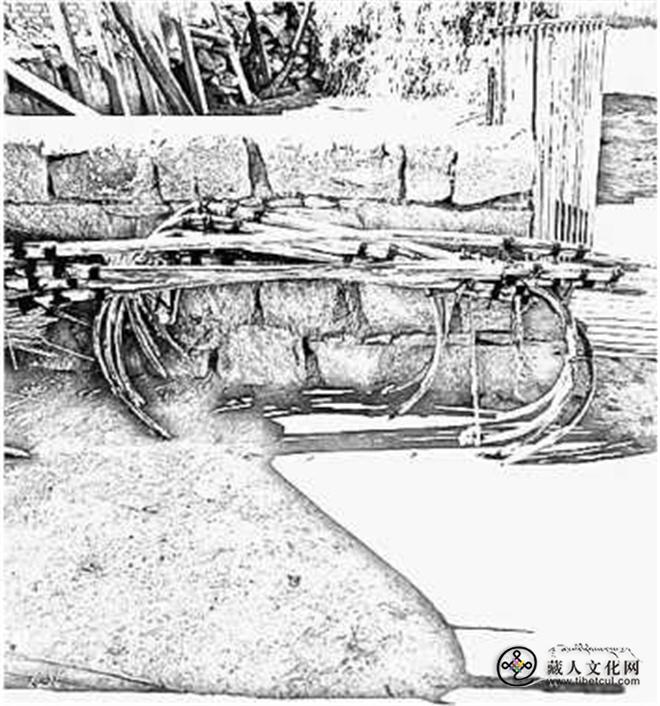

图5:待用的牛皮船骨架

图5:待用的牛皮船骨架

(2)工具

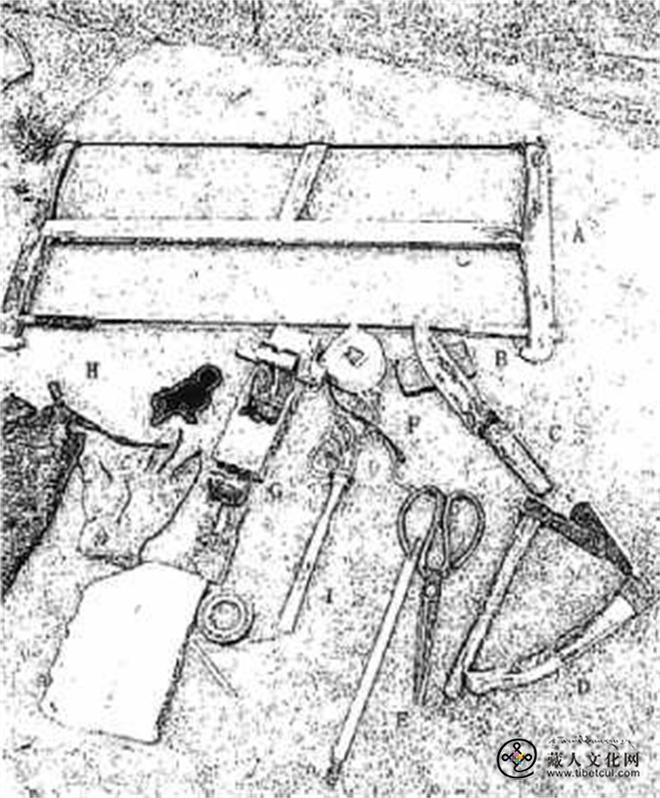

制作牛皮船所用工具包括划线、度量具、砍削、锯割、刨削、缝合、鞣皮工具等。如图6所示,A为分割木料的框锯、B为磨刀石、C为硝皮时所用的去毛刀、D是削砍树枝和树皮的镑、E是剪皮条的剪刀、F是度量用的卷尺、G是刨子用来刨净木料表皮、H是装工具随身携带的工具袋、I是用于凿眼、挖空、剔槽的手工凿。图7是鞣皮时所用的硝皮架和刮削刀,用来反复鞣刮皮质使其去毛、去脂,平整、柔软。还有缝皮所用的粗针、画线用的笔等,在此不一一展示。

图6:部分制作工具

图6:部分制作工具

图7:硝皮的木架及刮削刀

图7:硝皮的木架及刮削刀

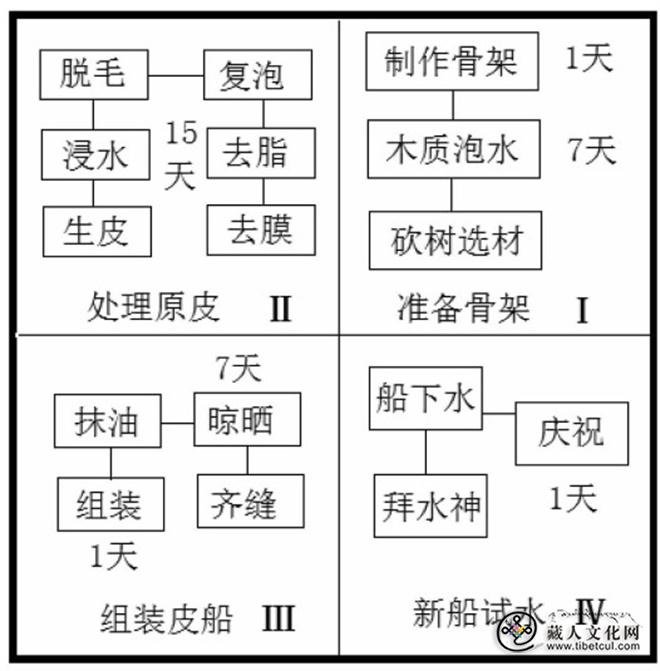

3.工艺流程

制作牛皮船主要有准备骨架、处理原皮、组装皮船、新船试水四个步骤,耗时近1个月,流程如图8所示。

准备骨架。制作牛皮船之前,选择相应长度的红柳根枝约26条,浸入水中7-10天左右,削皮待用(图5为待用骨架)。其中4条较粗的做船框,其他22条嵌于船底,撑起船腹。红柳吸水后更易弯成皮船需要的弧度,在骨与骨的交叉处以牦牛尾搓成的线绳将其捆绑固定。制作全部牛耗时1天。

图8:制作牛皮船流程图

图8:制作牛皮船流程图

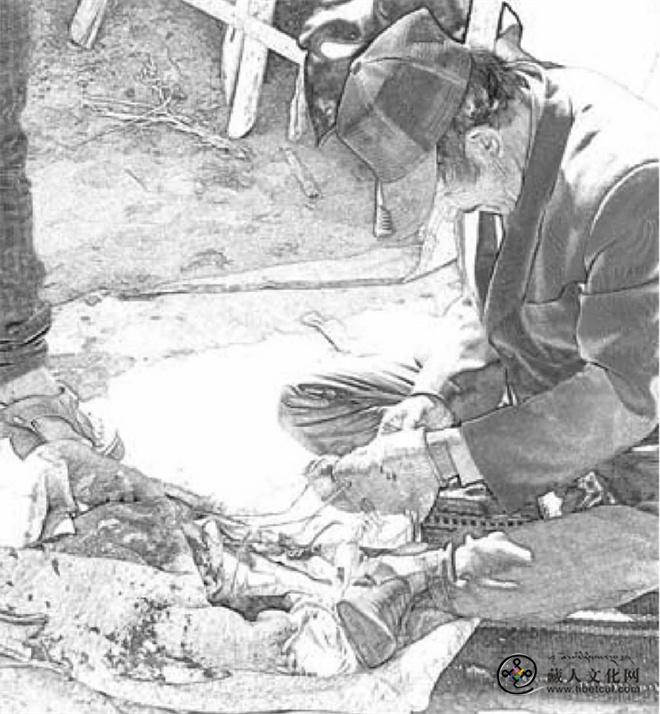

处理原皮。此步骤是鞣质皮革(硝皮)的过程,需要浸水、脱毛 、脱脂 、去膜等4个步骤。如果是鲜皮不用泡水,一人将皮放在架上用去毛刀磨,另一人在皮上撒沙子,边撒沙子边磨,毛容易去掉。如果是干皮板,则需要以下过程:(1)浸水,在村边河内浸泡4-5天,间断进行揉搓。(制作牛皮船的皮子要求韧性好、坚固,不同于制作普通皮具将皮面裹石灰泡水,决不放石灰或其他酸、碱鞣剂。) (2)脱毛,将泡好的皮子放在木架上,皮匠穿好防水裤和水靴,用去毛刀(图6中B工具)硝皮去毛。(3)去脂,去毛后再泡水3天,此时皮板已相对柔软、舒展了,去除脂肪(如图9)。(4)去膜,再浸水3天,用钝刀或小铲刀从尾部开始,向头部方向揭去脂肪与皮板间的纤维膜,要防止揭破皮板。此番处理过的生皮已经很柔软,可穿针缝合。整个硝皮过程耗时13-14天。

图9:在漫滩上硝皮去脂

图9:在漫滩上硝皮去脂

组装皮船。先将硝好的皮用牦牛尾线缝合,两张皮的链接处折边缝补,以保证接缝处的牢固(图10为缝皮的皮匠),要求针脚细密、平整。四张皮子缝好后,要在整皮的四边每间隔10-15厘米就划出1个小孔,用以做牛皮和船架连接的穿绳孔。接着把四根较粗的船体主架榫接成梯形将皮绳穿过皮边的小孔,绕于梯形船框上,在四角分别系紧,完成船体与骨架的初步组装(图11)。在皮面上间或洒水,使其湿润。然后将骨架按长短顺序依次嵌入船框中,撑起船腹,需要格外注意船底四角木架撑起的弧度,关乎船的稳定和牢固。在梯形的四角,木与木嵌入处要榫牢并用皮绳将插口位一圈圈包紧、系好。横向与纵向船骨的交叉处,以牦牛尾线绑紧(图12)。最后在皮船表面抹菜籽油,保护皮面柔韧不易损坏。并在线缝的连接处涂抹羊油或牛油,使其不易漏水。将皮船进行晾晒,不断涂羊油,让皮质充分吸收,待皮质表面变硬,呈深黄色,半透明状即为制作好的新牛皮船。晾晒新船的时间也在一周左右。

图10: 缝牦牛皮的皮匠

图10: 缝牦牛皮的皮匠

图11:皮绳将牛皮与木架连接

图11:皮绳将牛皮与木架连接

图12:横向与纵向船骨连接

图12:横向与纵向船骨连接

新船试水。新皮船做好后,试水前要举行仪式主人家在村中老渡口祭拜水神,煨桑、摆切玛、请村中喇嘛诵经,并给新牛皮船献白色哈达,希望平安顺利,继而给所有参与制作牛皮船的工匠和亲友敬献哈达,感谢他们的劳动,并喝青稞酒。新船在码头附近下水,转一^圈返回,众人一起吃饭、唱歌跳舞,不醉不归。大家赞颂新船的平稳与坚固、匠人手艺的精良、主人家的慷慨款待、亲朋们的热心帮助。试水仪式也是家庭实力和匠人技艺的展演平台,聚集着村民的目光。

牛皮船的制作取材于村中常见的红柳,有赖于丰富的水资源,河边硝皮时剩下的毛会被村中的姆拉(老婆婆)拣去梳、搓成毛线,动物脂肪易降解或成为土壤肥料或被揉搓成涂缝专用的油脂块。应用牛皮船捕鱼、摆渡恰恰是村民应对生态,利用资源而做出的必然选择。斯图尔德将文化的适应与特定民族的生存环境联系起来,强调生产技术或工具与生态环境和人的行为方式三者之间互为影响、互相制约的关系。俊巴村的整体生态是牛皮船文化生长和延续的土壤。

(二)制度层面:渔船使用与地方社会

制度实为规则,也就是在制作、使用牛皮船过程中,凝结的人与人、人与物之间的准则与规范。

1.牛皮船所连接的村民关系

牛皮船用材全部由主人家准备,亲戚或邻居赠予的牛皮要以鱼、帮工等形式进行补偿(屠宰的牛皮不赠予制作牛皮船的主人家,是可以抵销请屠夫的屠宰费用的)。如若购买牦牛皮,很多人会找皮匠帮忙介绍相熟的卖家,如在尼木县找屠夫购买生皮相对便宜。牛皮船制作由一定数量的皮匠团队经由不同的分工合作,集体完成,主人家支付劳资,承担伙食所需。亲戚自发前来帮忙用。

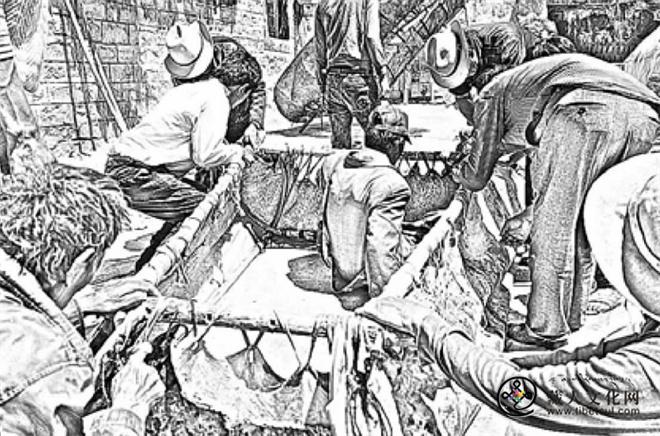

(1)制作牛皮船的团队与分工

制作牛皮船的主人家会提前邀请3-4个相熟的皮匠帮忙,其中1人是村中公认的技术最好的师傅,加上一些自发来的亲戚,组成十人左右团队(见图13)。技术最好的人负责组织大家制作。前期准备骨架和处理皮板的工作会分配给不同的人,最后组装皮船时,受邀的皮匠与主人家协商时间,如果生病或有急事会跟主人家说,可以等1-2天,再不行就另请别人。次仁说:“皮匠一般都会按时前往。硝好的皮子放不久,很容易腐坏耽误时间就不好了。”

组装皮船前,处理原皮的步骤耗时较多,如果主人家有会做皮具的亲戚或者主人自己会一点硝皮技术,一般由主人家完成。实在不会的,请来的师傅会帮忙找正在跟他学技术的新手承担一些工作,以此锻炼硝皮技术,但不付新手工资负担酒饭。制作船骨架的步骤,由技术好的师傅一人,耗时约1天,船骨的制作涉及牛皮船的定型和稳固程度,要非常有经验才行。缝牛皮的过程由2-3个皮匠一起完成。嵌入骨架和船体四角弧度的定型(见图14)、榫接需要技术最好的师傅亲自做,是船体牢固的关键。骨架连接时要出力,皮匠就脱去外衣,只穿内裤在船体内插木榫,绑皮绳。男性主要承担制作相关工作,女性要准备好青稞酒和全部参与者的食物,组装皮船当天,主人家要提供如牛肉包子、生鱼酱、风干肉等非常丰盛的食物。组装船体、试水仪式则由全部人共同参与。

图13:众人一起制作皮船场景

图13:众人一起制作皮船场景

图14:皮匠调整船体四角弧度

图14:皮匠调整船体四角弧度

(2)牛皮船制作的工钱计算标准

讲到工钱就涉及到工。一个熟手皮匠,除去午饭时间,从早上9点到下午6点连续工作的量(约9小时左右)为一个“工”。以此为单位来计算酬劳,即为工钱。报道人拉巴说:“20世纪50年代,制作牛皮船给皮匠的工钱是每天10元左右,技术最好的会有15-20元;70年代是20-30元;90年代是50元;现在每天的工酬大概100%150元。”制作船骨要一个整工,缝皮、组装皮船要6-8小时,亦记为一个工,技术最好的师傅每次制作一条船的工钱最少为两个工,就是300元左右。师傅如果带了学技术的新手帮忙,不付工钱,管酒饭。如果主人家象征性的给付工钱,由师傅先收,再酌情给新手一些。村中制作皮船技术的传承没有严格地拜师学艺,就是在日常的制作中锻炼习得的。

20世纪40年代,主人家制作一条牛皮船,买皮成本大概40元,付工钱40-50元,制作食物青稞酒的成本最少要10-15元,还不算以换工等形式回报帮忙的亲戚的劳动成本,只是以货币计算,成本在100以上。一条皮船的使用寿命是3-5年。因此,40-50年代,制作一条牛皮船要举全家之力,使用也非常珍惜,不断抹菜籽油保护船体韧性,防止干燥、破裂。每次下水前都仔细涂抹羊油在接缝缝合处。一般,一个联合家庭中的不同核心家庭分别出钱,凑起来做一条船,做好后共同使用。那时候,牛皮船是一个大家庭的全部家当。

(3)制作牛皮船的禁忌

村中做牛皮船时,村民会自觉遵守一些禁忌女性在制作时不能触碰船体,尤其是怀孕、刚生完孩子和月经期的女性。如果触碰,船会做歪,不吉利。有人过世的家庭,一般不会马上做新船家中的皮匠也不会被邀请,一般半年后再做。做船时不能说不吉利的话,不能吵架、打架等,求平安顺利。如果皮匠做错了哪一步,是要罚酒的被罚的人不生气,呵呵笑着就把酒喝完了,继续干活。一般,做新船前,参与者都会避免与女性有性接触,直至船体试水仪式完成。

(4) 牛皮船的使用规则

权属:20世纪40年代,村里有30余条船,归属不同联合家庭,供出行、打鱼或支差使用。哪一家负责支差,其牛皮船不在村里,就借用别家的船,用完归还,不用费用。家里的船去打鱼了村民出行可借用别家的船,给一点象征性的摆渡费或礼物即可。70年代,村里的船属生产大队男、女、皮匠和渔夫都要去打鱼,收获归大队挣工分(10工分=1元钱),年尾分钱。牛皮船就由几个生产队长去领,队长带领4-6个村民打,用毕把船交回大队。80年代,牛皮船又归个人,打鱼收获亦归所属家庭。

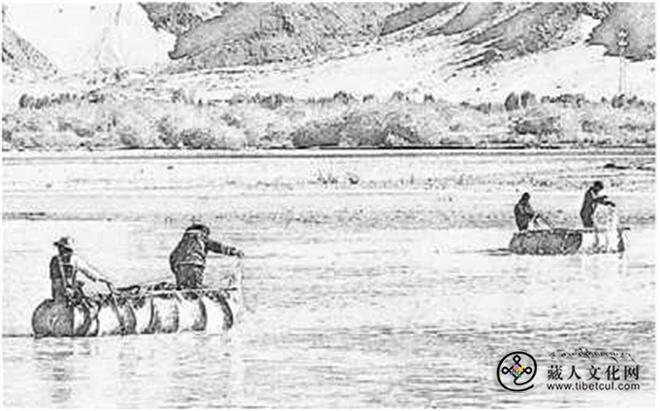

捕鱼:打鱼出行多是5、6个年龄相仿的男性朋一起。2条牛皮船,牵头山羊,羊身上驮着大家的干粮和行李,一次来回要7天。摆渡、撒网、收网、扛船、牵羊、卖鱼都有分工。坐船时,羊在船上;步行时,船扛在肩上,牵着羊爬山。每遇艰险难行的山路,大家就会喊起号子,排除恐惧,一起前行。雅江上,两条船同向相距8-10米(如图15),1人划桨、1人撒网,两船的撒网人分别拉着网的两端。渔网逐渐沉入江心,一段时间后就有鱼被拦在网中。两船靠拢,收网,鱼获就在网中了。团队中如果有人行驶技术不好或遇大风浪,也可以将两条船并排一起航行,增加稳定性。

图15:夏季拉萨河打渔的渔民

图15:夏季拉萨河打渔的渔民

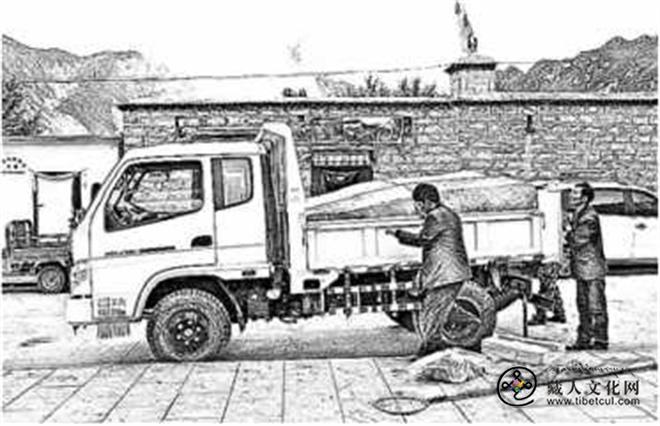

图16:卡车载着牛皮船出门打渔

图16:卡车载着牛皮船出门打渔

分成:没有车子的时代,队内提供牛皮船的家庭,获得的收入多些。如果四个人一组,一次打鱼赚700元,四个人每人分得150元,拿牛皮船的人增加船的分成100元,提供牛皮船的家庭共获得250元。牛皮船的分成占人均分成额的50%-70%。有了车子,车子的分成就占比更高,相当于一个人的份额(图16为驾车打渔的村民)。如果四个人一起开车出发打鱼,收入800元,那么每人分得150元,出车再得120元,出牛皮船的再得80元。渔网、氧气瓶(现在为防止鱼死亡,给鱼群加氧)等共同购买并使用。俊巴村的打鱼团队自愿组成,一起合作,共同商讨分成份额,关系比较和睦,也没有什么明显的等级。

2.皮匠与渔夫的互惠机制

在村里,牛皮船牵扯出渔民(夫)和皮匠不同的职业类型。20世纪30年代,村里有30余户渔夫和皮匠分得清楚,有8户是皮匠,有20余户是渔民。平日,打鱼人穿白氆氇,皮匠穿黑氆氇看衣服就分得清职业。50年代,村里有30几户打渔,15-16户皮匠。现在,村里90多户只有30户继续打渔,剩下的60多户有的制作皮具、有的跑运输、外出打工,职业逐渐多元化了。

(1)亲缘与业缘连接

最初,两种职业间的互惠动机源于生存的需要,渔夫需要皮匠制作牛皮船,成为生产工具;皮匠出行,采购皮子、运输、卖皮具、缴税都需要牛皮船摆渡。围绕着生计,两种职业群体互惠共生。每种职业都有沉重的赋税,一个人是不可能承担两种职业的。20世纪60年代以前,俊巴村的皮匠和渔夫有着明确的分工。

在繁重的赋税之下,皮匠和渔民家庭会换工互助。每年5-6月,陈粮吃尽、新粮未收,村里的渔民去打渔,回来就送皮匠些鱼,皮匠就做些皮具或帮忙补鞋、做工等回报。皮匠出行,卖皮具,也是要渔夫帮忙摆渡。皮匠和渔民之间因“牛皮船”被紧密连接在一起,互助互惠。

1959年以前的西藏社会,等级内婚和亲缘外婚,同属社会底层的渔夫和皮匠家庭互相通婚。一个大家庭,如果家里有两个儿子,一个就打鱼、一个做皮匠。达瓦是老渔民,他哥哥边巴就是皮匠,他女婿也是皮匠,儿子一直打鱼。皮匠的儿子可以和渔夫的女儿结婚,入赘渔夫女儿家,同一个家庭就存在产生两种生计模式的可能,也使皮具制作和捕捞技艺都有传承下去的路径。如此,在俊巴村,婚姻形态及亲缘结构又将皮匠和渔夫连接在一起。牛皮船在某种程度上又是皮匠和渔夫间大家庭的共有财产,连接彼此生计。基于亲缘与业缘紧密结合的俊巴社会,其互惠的存在不仅仅是物质层面的帮助或情感上的赠予与回报,更多的是建立在姻亲制度上的互惠机制,彼此嵌入,紧密联系。

(3) 亲缘取代业缘互惠

20世纪60年代至70年代末,生产大队打破了皮匠和渔民的职业分化,大队分派任务。渔民与皮匠彼此为师,互助生产。年轻人多打鱼,体力好;年纪大的,超过50岁就做些皮具,补贴家用。渔夫和皮匠的身份也不再是固定的。女性和男性的分工界限也被打破,女人也要去捕鱼、制作皮具。

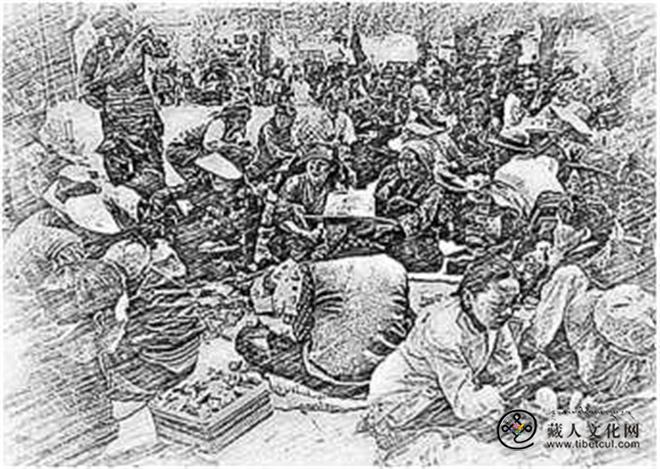

随着村中道路情况的改善(2003年修土路,2007年修入村公路),出行逐渐不完全依赖牛皮船了,有人买了拖拉机、皮卡之类。生计也日趋多元。皮匠和渔夫之间的职业互惠纽带逐渐松散,亲缘互惠成为主流。只是每当村里做新船的时候,皮匠和渔夫又联合在一起。20世纪70年代后,村里的皮匠与渔夫因早年的通婚,很多家庭都是亲戚。亲戚间不好再通婚了,职业间通婚的制度也逐渐淡化了。于是,外村男子入赘、娶入外村妇女的情况增加。有的赘婿沿袭打鱼或皮匠的技艺,也有跑运输、做画匠等。每当村中有婚、丧、嫁、娶和孩子考上大学等重要活动时,村里不成文的规定,每家每户都会派一个人前去道贺,谁家没去,村里人都知道,认为这样不好。重要节日,村里人也会聚在一起过林卡(图17),以母系联合家庭为单位分组,共同参与仪式、祈福,聚餐。这也成为联系村民情感、展示家庭实力的纽带。村落活动、祭拜和节日使曾经相对松散的互惠机制又一次被唤醒,连接着村落的整体性的结构。

图17:村民过林卡聚会

图17:村民过林卡聚会

(三)精神层面:牛皮船舞和祭祀活动

1.信仰与仪式

渔民身份卑微,大型的法会自觉回避,但对村中众神,虔诚祭拜。村民信仰山神、水神,以及佛教萨迦派众神。举行拜祭的地点多为村中神庙,据传,庙中原供奉着萨迦派佛学大师的真身法体和唐东杰布的塑像,还有空行母和观世音等。该庙的镇庙之宝为两幅面具,一幅为水兽,一幅为神獅,以驱邪避祸之用在俊巴村中视为神物"。

村中的祭祀和拜佛活动频繁,对地方守护神和村庙祭神的信奉尤为强烈。藏历新年、望果节等重要节日都会拜祭神庙,新年时大家将五彩经幡绑于塔青之上,诵经祈福:“塔青是从工布拉回来的,由100头牦牛拉回来的,系上五彩经幡吉祥如意,立在山上,无病无灾保平安。塔青倒下了,这年将有灾祸发生,希望塔青好好的矗立保佑全村。”村中男性齐力将塔青埋于村庙前的土坑中,摆切玛,贡品,煨桑,撒青稞拜祭。女性不能参与塔青的拜祭仪式。

俊巴村在拉萨河边,三面山、一面水,古码头就是村中的大门。村中认为水神是吉曲(拉萨河原名吉曲河)门神。望果节时,祭拜完村庙就会到古码头祭拜水神;新牛皮船试水仪式也是在这里举行,求水神保佑。藏历年初五,村中的各家男主人着盛装(没有结婚或离婚的家庭可以妇女参加),拿着青稞酒前来拉萨河边拜水神。在河心石头上摆切玛堆、酥油、糖果等贡品、煨桑并在河边插好新的经幡(如图18)、诵经、撒糌粑祈福。仪式完毕后,畅饮青稞酒,都是大碗饮酒的人不能推脱;有路过的人必须喝完青稞酒才能通过。村民席地而坐,唱歌、分享食物,度中。

图18:村民拜祭水神挂经幡

图18:村民拜祭水神挂经幡

渔民每次打鱼前,需上山拜祭,祈祷平安;打鱼回来也将一部分收入捐给村庙,以酥油灯和村庙所需物品,供奉佛祖。弥补杀生带来的灾祸,安抚鱼的灵魂。

村民还信奉自己出生地的保护神,村西南面的十几户的守护神是老桃树。也有将尼玛堆、煨桑塔视为保护神的,每年年初二早上拜祭,献哈达、经幡,求平安。村民没有对祖先“巴莱增巴”的拜祭仪式,随水神拜祭。藏历四月的“萨嘎达瓦”节,禁渔期不杀生,村民会去布施、转山、去山南和拉萨的寺庙拜祭,整月吃斋。刚好这个时候是鱼交配产卵的季节,禁渔也保护了高原鱼的繁。

2.船歌与牛皮船舞

据传,渔夫们曾经运送五世达拉喇嘛过雅江送毕,扛船列队跳舞欢送,就是早期的牛皮船舞。传说让舞蹈赋予宗教色彩,现实中,它既作为一种艺术而存在,也是村民日常生活和节庆娱乐的活动。河流两岸多山,道路崎岖不便,渔夫背船行进,异常艰辛劳累。为缓解疲顿之苦,船夫们在背船休息的间隙,以牛皮船歌舞做以娱乐,每逢打鱼归来,在自家门前跳舞庆祝,就是现在的牛皮船舞。2008年,俊巴村的牛皮船舞被列为国家级非物质文化遗产。

牛皮船舞表演全部为男性,领舞者称“阿热”,手持“达达尔”,吟诵唱词、控制表演节奏;其他人背牛皮船,列于其后。表演者穿白色藏式氆氇、头戴“次仁金果”帽、脚穿黑色藏靴。全舞分为“述道白”、“野牛舞”、“挑哈达”和“祝福歌”四部分。“阿热”唱完道白,随着“啦唆喔……”声,背船的表演者如同牦牛般左右摆动走上前来,一排排背船的船夫,伴随着“咚咚咚……咚咚咚”的节奏,时而前行、时而聚拢、时而下蹲低头,嘹亮高昂的牛皮船歌回响在山间。

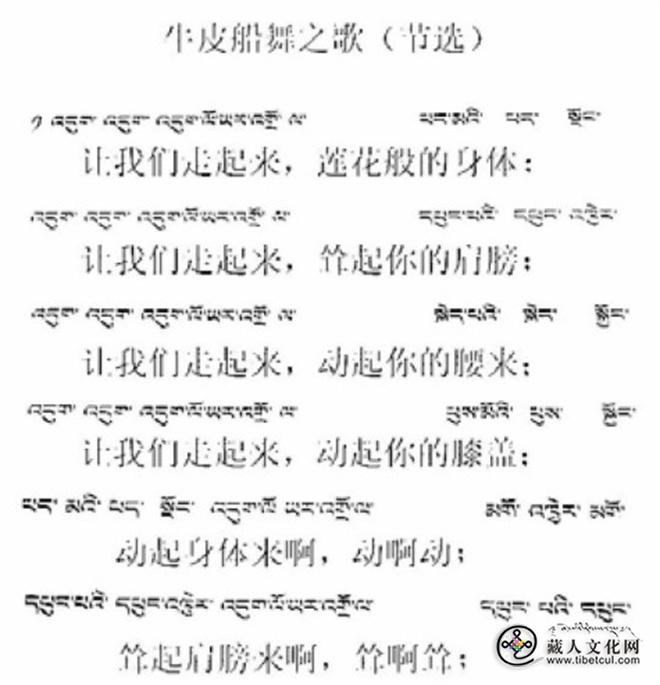

牛皮船舞的下奏(配合歌何、舞步)和主弦律(如图19、20),铿锵有力、粗狂朴实。它的唱词与旋律是打鱼人背着近百斤牛皮船从雅江下游翻越石头山归来时的“号子”的延续,一方面承载着赋役船夫的艰险与无奈,另一方面又凝结着打鱼归来的收获、喜悦与庆幸。长途服劳役的船夫,在雅江边席地而眠的孤寂与思乡、坚忍与团结也变成郭孜舞唱词与精神的一部分。其舞蹈中所流露的生活艰辛、共患难的兄弟情深也超越了作为舞蹈本身的娱乐功能。

图19:牛皮船舞曲

图19:牛皮船舞曲

图20:牛皮船舞歌词

图20:牛皮船舞歌词

同时,村中还流传着一首牛皮船歌:

“划着牛皮船,来到河面上,在河神的保佑下划行,平稳又自在;架起长长的梯子,去朝拜协扎神山,建妙丽陡峭云梯,奇妙冠冕坡上,挂起美丽的纱幔,只可惜我和莲花生大师没有相见之缘,怅恨泪花流。”

歌中讲述渔夫划着船,虔诚地渴望拜见佛祖但无缘相见的惆怅,这也是生活在社底层、受歧视的村民希望得到佛祖的理解和原谅的内心独白。歌谣中展示村民对佛教的尊崇与追随,渴望得到加持,但现实亦有颇多无奈与惆怅。理想与现实的矛盾也存在于俊巴村民的精神文化之中。

“申遗”成功后,借着发展旅游的契机,牛皮船从交通工具和生产工具演变为村落旅游的舞蹈道具,其功能扩大了。村里成立了牛皮船舞队,定期训练,扎桑和徒弟拉巴次仁当阿热,唱船歌,渔夫们列队背船、跳舞。舞队也曾受邀去拉萨、四川登台演出,被电视转播。调查时,不少村民会拿出手机中录下的电视表演视频给我看,满脸自豪。“非遗”的认定使牛皮船文化成为俊巴村的文化资本和旅游名片。

作为道具的牛皮船其对牢固性的要求相对降低,美观、轻便成为新的需求。这样,制作牛皮船的选材、工艺、美观度都和传统皮船出现了不同。在俊巴渔村,得益于“非遗”的发展,作为“物”的牛皮船经历着“符号化”的过程,并赋予了经济创收的意义。随着时间的推进,牛皮船文化的内容和形式均会存在一定的改变,但其文化心理结构会沉淀于该文化的传承与延续之中。

四、“牛皮船文化”保存及发展的动力系统

1. “牛皮船文化”的存在形态及原因

“一江两河”中部流域的牛皮船,这样一种工具性的物质文化背后就存在着渔夫、皮匠等不同的职业、不同的生计模式和身份认同、信仰体系等诸多文化因素。“牛皮船文化”并非孤立存在而是嵌入村民的生活网络、村庄的社会结构之中。对牛皮船文化的研究,也应遵循人类学的整体观将其看成结构性的,关注物与人、物与社会的普遍联系,看到该文化现象中的层次性与复杂性。以工具或技术而存在的牛皮船是基础,代表着物质文化;以生产关系链接的皮匠和渔夫群体,其制作、使用牛皮船而产生的动态关系,是制度文化;由牛皮船而引出的生态观、艺术形式和村落精神,凝聚成精神文化。物质文化的存在形态决定着制度与精神文化的形态,精神文化、制度文化又对物质文化产生影响,彼此紧密联系,缺一不可。

俊巴村的整体生态是牛皮船文化生长的土壤人、畜、船、山、水相依,彼此共生;鱼农交换和鱼税差役的需求,为该文化在宗教的挤压下存在创造前提;以牛皮船制作和使用维系的皮匠与渔夫间的互惠机制是牛皮船文化存在的核心,虽然此种机制随时空的变化而产生差异,但牛皮船文化凝结出的村民关系、村落精神和集体记忆沉淀于俊巴村的日常生活之中。在当代,伴随着旅游开发、道路建设等外力的碰撞,传统因素发生变迁,牛皮船从往日的一件普通器物变成一种文化符号。这种变迁之下“物”的文化功能的扩展也丰富了牛皮船文化的内涵。因此,“牛皮船文化”是作为整体而存在的文化形态,并处于动态的整合中。

2.“牛皮船文化”传承的脱嵌状态

“牛皮船文化”作为一种边缘、底层的文化形态,在青藏高原被保存下来更多是基于生存需求和日常生活的需要,是在宗教、世俗夹缝中生长出来。俊巴村的自然生态为其提供了鱼资源,同时农田与草场的稀缺又限制其发展其他生计的可能,相对封闭的空间为打渔提供了可能;赋税、差役使村民无法放弃此种生计并以此收入供养政府和寺庙所需,政府也一定程度上默许其打渔行为,为“牛皮船文化”的生存提供狭小但宝贵的空间;物物交换的市场及生活必需品的互补,是该文化能够长久存在并隐秘在佛教文化笼罩下的重要动力;根植于传统生计和社会结构中是该边缘文化得以存在的基础。在需求与被需求之间,内生性的“牛皮船文化”保存及传播的系统逐渐形成,并自主运作。

随着社会的变迁,上述内生性的运作系统逐渐失去动力,捕捞等传统生计和社会结构发生着变化,以牛皮船为纽带的社群关系逐渐松散。在旅游开发等外力的作用下,表层的物质文化得到了彰显,皮具制作传统与牛皮船舞被赋予“非物质文化遗产”的身份。媒体的竞相追逐并营造出牛皮船文化的拟态真实,消费着游客的想象,以期促进旅游的发展。但事实上,脱离内生动力,远离地方社会日常生活的文化形态即使有外力的支撑,依然无法得到的良性的发展。作为一种与佛教观念体系相悖的文化形态,捕捞在物质生活充裕的前提下更加被民众抵制,放弃捕捞生计的家庭不在少数;道路交通的完善使牛皮船作为交通工具的功能逐渐丧失;牛皮船舞只在节庆的时候集体表演,曾经的牛皮船舞队因费时费力的训练和较少的回报而面临解体;旅游开发因资金等问题一拖再拖,游客稀少,外力促进下的文化再造某种程度上脱离了该文化产生的土壤,未能如预想般达到促进文化发展的效果。

3.寻求内外力结合的发展模式

嵌入村民的生活网络与村庄的社会结构之中的“牛皮船文化”,其传承与发展自然不应脱离村落社会。生的多与宗教的限,使捕捞生计逐渐萎缩,但皮具制作的传统在村中壮大起来。很多70年代掌握了皮具制作技术的渔民也加入了制皮的行列。现全村常驻80户中,有大约有70=的家庭以作坊模式加工制作、售卖小型牛皮船、赛盘、小糌粑袋和小茶叶袋等皮制工艺品,多为中老年男性制作。

20世纪90年代,村里次仁兄弟去拉萨的外资皮具厂学习皮具设计和制作,与村中皮具制作的传统结合,开始在村里订单制作商业化的皮包、手袋之类的产品,小有名气。2004年以后,政府通过扶贫项目等帮扶俊巴村,依托次仁兄弟的手工作坊,于2011年建起了“曲水县俊巴渔村农民手工皮具合作社”,注册公司、次仁当法人,收学徒、注册商标,生意红火起来。现在皮具合作社有员工12人,女性居多,每天工资60元,与两家拉萨的文化公司签长期的订购协议,按订单制作皮具产品。皮具合作社和村里老人们的传统皮具售卖网络同时存在,还会收购部分老人手工制作的糌粑袋、赛盘等。随着拉萨旅游的发展,单价较为便宜又有特色的藏戏小脸谱(零售40-45元,批发25元)和小型羊皮船模型(两年间零售价从80元涨到200元,批发价120元)受到游客的喜爱,销量非常好。截止2015年底,合作社已有总资产35.11万元,2015年营业收入9.51万元,净利润4.11万元。

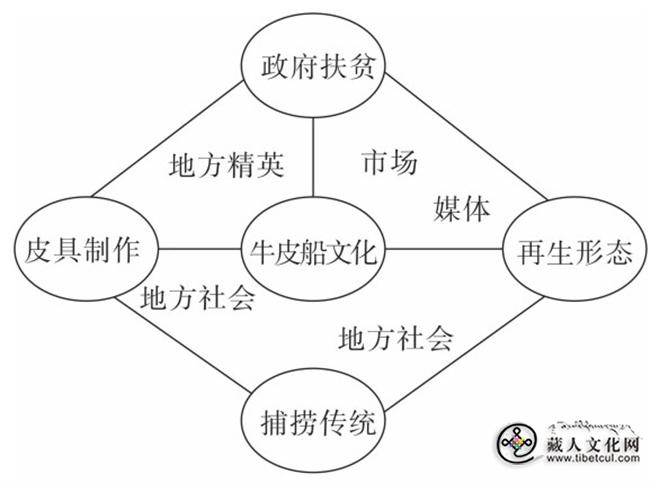

政府扶持传统的皮具作坊,依托村中内生的文化形态,将其规模化,以传统技艺带动市场地方精英则借助非遗等文化资本与政府的支持参与市场竞争,获得社会效益与经济效益。“曲水县俊巴渔村农民手工皮具合作社”也成为传播“牛皮船文化”的重要载体。

图21:“牛皮船文化”传承与发展的动力系统

图21:“牛皮船文化”传承与发展的动力系统

进而形成了内外结合的文化传承与发展的系统,如图21所示,以内生的地方文化传统为基础,结合政府、媒体的力量,以地方精英为中介整合文化机体,提高文化辨识度,促进文化的传播。这个过程是联动的机制,各要素直接影响该系统的运行。地方精英利用技术与市场的链接带动了村落内部结构的变化、提高了文化认同;市场的发展也影响着地方社会与文化形态,使之发生着结构性的调试与文化变迁。“牛皮船文化”也逐渐以再生的文化形态存在于地方社会与市场之中。同时,作为一种边缘化的文化存在,应与主流宗教观念相适应,为此也必然舍弃部分文化形态,以获得发展的空间。

*本文受到重庆大学人文社会科学高等研究院人类学研究中心“中国人类学博士论文田野调查奖助金” (项目编号: TYJZJ2015)、中山大学“2015年度中国田野调查基金.腾讯互联网人类学科研支持计划” (项目编号:303029 - 20150210)资助。本文在写作过程中得到了何国强教授的悉心指导,在此特对何老师致以诚挚的谢意!对俊巴村民的无私 帮助和包容理解表示衷心的感谢!

作者简介:张婧璞(1984 - ),女,黑龙江哈尔滨人,中山大学人类学系博士研究生。

原刊于《文化遗产》2016年第6期,注释略,原文版权归作者和原单位所有。